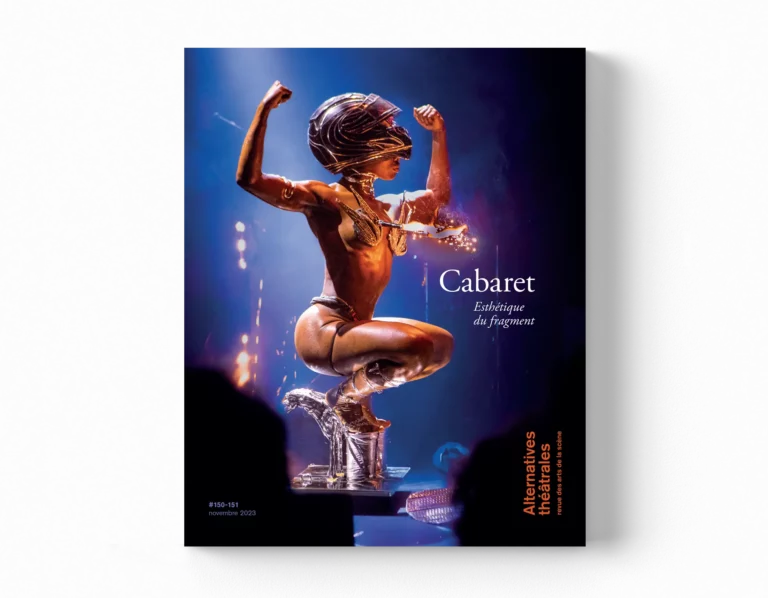

Centre national du costume et de la scène / du 9 déc. 2023 au 30 avril 2024

Sylvie Martin-Lahmani : Delphine, en tant que directrice du Centre national du costume et de la scène, vous organisez régulièrement de grandes expositions sur un thème ou une discipline artistique, actuellement la marionnette1. Annabel, vous êtes inspectrice de la création artistique au ministère de la Culture et, entre autres, experte en arts de la marionnette et du cabaret. Vous êtes toutes deux commissaires d’une grande exposition consacrée aux costumes de cabaret et du music-hall, qui ouvrira ses portes aux publics en décembre 2023. Quels en sont les grands axes ?

Delphine Pinasa : L’exposition portant à la fois sur le cabaret et sur le music-hall, les institutions et les costumes de leurs revues seront évidemment présents. Nous avons dû faire des choix et nous nous sommes essentiellement concentrées sur les maisons parisiennes, alors que de nombreux cabarets existent en région. Ces grandes maisons emblématiques perpétuent des métiers d’art et des savoir-faire autour du costume de scène, comme les plumassiers, les bottiers, les brodeurs, les carcassiers…

Annabel Poincheval : La création contemporaine occupera également une place importante, en raison de la place grandissante d’un autre genre de cabarets. Depuis 2015 en effet, la scène contemporaine voit revenir des spectacles de cabaret souvent pluridisciplinaires, portés et incarnés par des artistes plus proches de la performance que des chanteurs et/ou danseurs des grandes revues… Ces cabarets plus alternatifs, souvent nomades, seront représentés par les costumes d’une trentaine d’artistes. On sera moins dans la généralité que dans l’exemple incarné par une figure, déclinée en plusieurs costumes si nécessaire. Nous souhaitons rapprocher les deux univers, qui ont pour dénominateur commun la notion de « revue », c’est-à-dire une succession de numéros, succession d’artistes, présence plurielle sur scène.

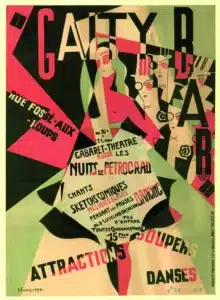

S. M. L. : Vous ne présentez que des costumes de scènes françaises, pas d’ouverture à l’international ?

D. P. : Le thème est déjà assez riche pour ce qui concerne la France. La plupart de nos expositions présentent avant tout des créations françaises, car il faut bien faire des choix et on ne peut pas tout dire ni tout montrer. Par ailleurs, le cabaret étant une spécificité française, il nous a semblé plus pertinent de nous limiter à la France bien que d’autres pays comme l’Allemagne soient aussi des hauts lieux du cabaret !

S. M. L. : Vous invitez également des grands stylistes comme Jean-Paul Gaultier ou Thierry Mugler… Qu’apportent-ils au cabaret ?

A. P. : Ils ne sont pas invités directement, mais certains seront en effet présents à travers les lieux qui les ont sollicités. Notre choix est de passer par le prisme de la création artistique et de l’artisanat, des métiers d’art… et d’éviter d’entrer dans la haute couture ou le show-business. Ils seront présents au même titre que les autres créateurs.

S. M. L. : Pensez-vous que ces grands créateurs de vêtement, ces artistes renommés dans le monde de la mode et de l’événementiel ont contribué à faire bouger les lignes artistiques, notamment sur la question de genre ?

D. P. : Les grands couturiers dont vous parlez ne sont pas si nombreux à avoir participé à des spectacles de music-hall ou de cabaret. Vous citez Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier – il y a aussi Chantal Thomass –, qui ont notamment travaillé pour le Crazy Horse. Ce cabaret fait partie de ces maisons parisiennes mythiques, qui cherchent à renouveler leurs revues en s’associant à des figures de la mode. Jean-Paul Gaultier a aussi créé la revue « Fashion Freak Show » aux Folies-Bergère en 2018 qui déclinait les étapes de sa vie et de sa carrière dans des tableaux excentriques et exubérants. Par leur diffusion et leur popularité, les créations des couturiers participent à faire bouger les lignes soit sur la question du genre, soit sur celle du rapport au corps.

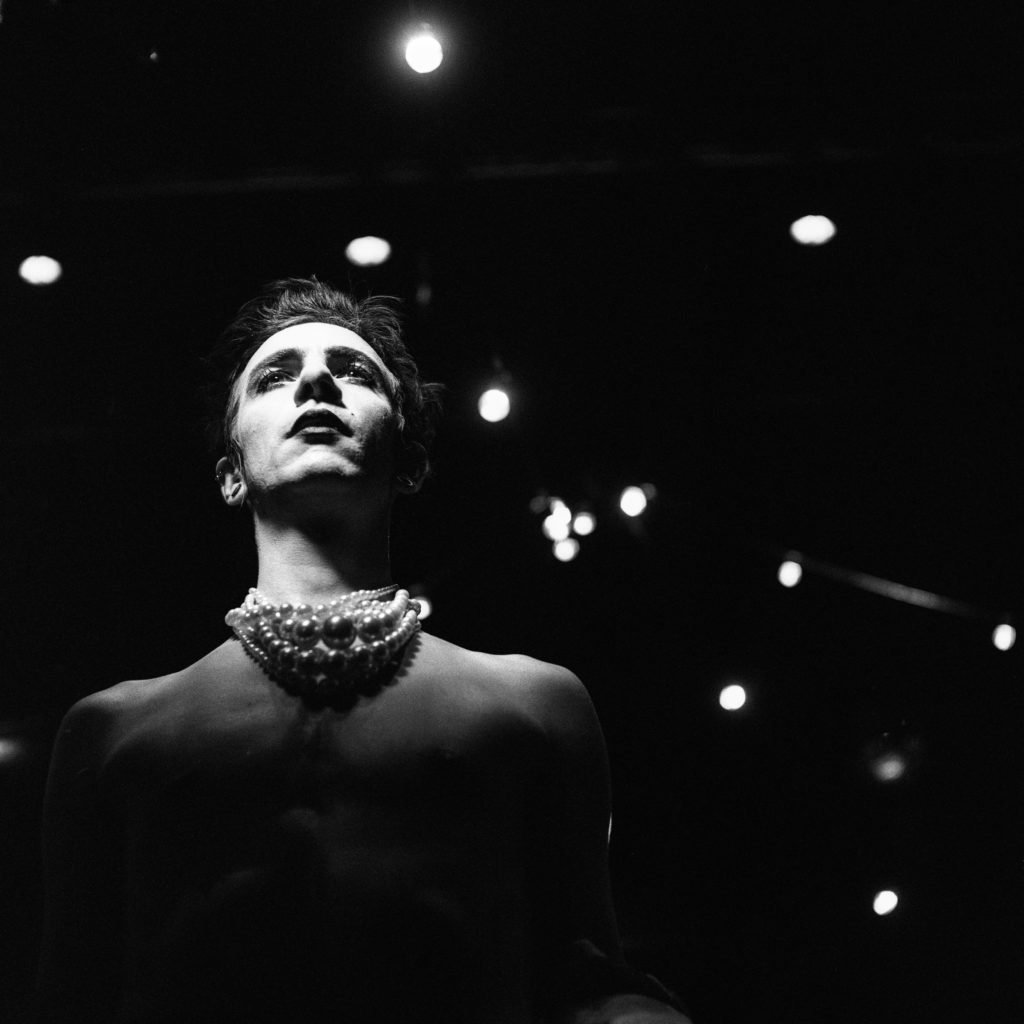

A. P. : D’une manière générale, il est bien difficile de savoir qui influence qui ! La question du gender fluid par exemple est très présente chez Gaultier depuis bien longtemps. Mais elle traverse toute la création contemporaine (arts de la scène et arts visuels) et se déploie aujourd’hui, notamment au cabaret. Je pense à Martin Dust et à une jeune créatrice comme Lou Oberto, qui se jouent du genre et de l’assignation ; ou à la mouvance drag, qui exacerbe la masculinité ou la féminité, jusqu’à la caricature parfois et bien souvent par jeu aussi. Tout comme peut l’être l’effeuillage, au féminin comme au masculin.

S. M. L. : Les costumes destinés à l’effeuillage, burlesque ou pas, constituent un pan intéressant de l’exposition. Ces vêtements conçus pour le déshabillage et/ou l’habillage en direct supposent une technicité et un désir artistique de révélation du corps sous toutes ses coutures…

A. P. : L’art de l’effeuillage est en effet représenté par plusieurs artistes, dont la Big Bertha qui a participé à la « Drag Race France 1 » et des effeuilleuses et effeuilleurs qui se produisent dans le monde entier. Mara de Nudée par exemple, rencontrée après sa tournée au Japon, nous expliquait récemment que l’effeuillage à la française était très prisé à l’étranger. Le cabaret en général participe de l’image de la France à l’étranger, il y est sans doute plus identifié qu’en France. Les effeuilleurs et effeuilleuses réalisent souvent leurs costumes eux-mêmes, en fonction de la connaissance intime de leur corps et de la création de leur numéro. S’ils en passent commande, c’est souvent à des créateurs et créatrices qui connaissent l’effeuillage, car il faut jouer d’astuce et d’ingéniosité pour créer ces vêtements susceptibles d’être enlevés d’un geste. Mais il n’existe pas à ma connaissance de manuel spécialisé dans cette technique ou cet art.

S. M. L. : Au-delà de l’aspect technique, il existe un même code de dévoilement du corps, une approche esthétique de la révélation/apparition/mise en lumière de telle ou telle partie du corps, visant à l’érotisation du corps de l’artiste et à la séduction des publics…

D. P. : Il existe en effet différentes manières de procéder à l’effeuillage… Mais ce qui nous préoccupe tout particulièrement, c’est de trouver la bonne manière de présenter ces costumes sur des supports « inertes » que sont les mannequins. C’est une problématique qui revient à chaque exposition au CNCS et plus spécialement pour cette exposition : comment montrer le costume hors du contexte de la scène et sans corps pour l’animer. Un mannequin ne remplacera jamais le corps sublimé et/ou érotique d’une effeuilleuse. Des captations vidéo de spectacle seront diffusées et pourront en donner une meilleure idée. Quant à Mara de Nudée, son travail, tant sur le plan technique qu’esthétique, nous a vraiment impressionnés. Ses costumes demandent un savoir-faire, une connaissance des matières et des matériaux, qui représente un investissement important de la part des artistes. L’art de l’effeuillage est un art du dévoilement mais aussi de la retenue. N’oublions pas que le costume à transformation a toujours existé au théâtre et se pratique régulièrement dans certaines mises en scène. Les costumiers doivent trouver des moyens techniques pour permettre ces transformations, dont la particularité est de se dérouler sur scène en présence du public. Mara de Nudée fait référence à la danse de Loïe Fuller2, son costume est manipulé grâce à des bâtons camouflés. Les artistes de cabaret s’inscrivent dans cette tradition de la métamorphose et du changement à vue et les développent certainement plus que d’autres arts de la scène. On sent qu’il y a une vraie connivence entre costume et performance. Le fait de faire soi-même ou de solliciter un spécialiste (corsetier ou costumier du spectacle) rappelle les pratiques anciennes, fréquentes jusqu’au milieu du xxe siècle dans le monde du théâtre, où l’artiste devait acheter son propre costume pour sa prestation. Quand on est seul sur scène, le costume prend d’autant plus d’importance. Le performeur se présente avec un costume et son maquillage, tous deux censés symboliser immédiatement un univers.