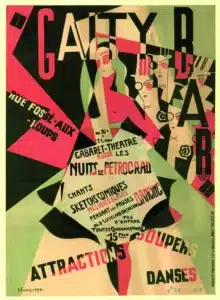

En 1964, Susan Sontag dans Notes : on « Camp »1 proposait une liste d’éléments que nous allons reprendre en partie et actualiser, pour tenter de cerner la notion « camp » le plus concrètement et arbitrairement possible :

L’album Renaissance de Beyonce

Le Lac des cygnes

Kimi Amen en Gille

Pierre et Gilles

Le motif pied-de-poule

Les lampes Tiffany

Les magasins Claire’s

La mode féminine des années 1980 (épaulettes, couleurs criardes, silhouettes androgynes)

Le « message de pet pour le peuplea » de Drag Couenne

Le negroni sbagliato mais avec du prosecco

Le cinéma d’Alexis Langlois

Le Cœur à ses raisons

Maggie the Cat de Trajal Harrel

D’emblée on voit que cette liste rassemble sur les critères du kitsch et du ridicule, mais aussi de la sophistication et de l’expressivité. Le goût campy s’illustre dans les procédés du jeu de mots capillotracté, de la caricature outrageante, de l’ornementation superfétatoire et de la surenchère grotesque. Il a quelque chose à voir avec le mauvais goût, dont Vanasay Khamphommala,dans la préface au recueil Scandale ! de Camille Pier, rappelle qu’il est l’apanage des esthétiques d’artistes minorisé·es : Nous sommes assez familier·e·s de cet adjectif [mauvais]. Mauvais goût. Mauvais garçon. Mauvaise graine. Mauvais genre. Ce que l’on décrit par ce mot me semble décidément bien désirable2. » Par ailleurs, ce que ces éléments ont en commun relève de la culture lgbt+, par leur créateurices ou leurs appréciateurices, et son développement historiquement clandestin. Arrêtons-nous sur l’origine du terme anglais camp, qui dérive du verbe français « se camper », par extension tenir tête, voire prendre la pose. On peut dire que cet emprunt au français est caractéristique de la culture queer anglo-saxonne qui voit dans la culture française un summum stéréotypique de raffinement – qui s’illustre à l’international à travers la mode, la cuisine, l’art de vivre, la royauté et jusqu’à la sonorité de l’accent français – autrement dit la langue française incarne le fantasme d’un absolu culturel. Lorsque les artistes queer du XXe siècle s’emparent du lexique francophone, on assiste en réalité à un geste ludique d’empuissancement : c’est le travestissement d’une langue de dominants ; une manière de faire dévier les signes du beau et de les faire siens, de revendiquer sa part de beauté, mais aussi de se gausser de la suprématie qu’on détourne si aisément. Camp.

Il est important ici de rappeler ce que l’histoire des mouvements de libération lgbt+ doit aux existences marginalisées. Nous devons nos droits de citoyen·s·nes, mais aussi notre visibilité sur les scènes institutionnelles, aux militant·s·es qui nous ont précédés. Nous devons nos droits aux travailleureuses du sexe, aux femmes trans racisées et aux usagères de drogue. Derrière la joliesse décalée des œuvres camp se cache un héritage de résistance et d’insurrection. Leur humour absurdum ne saurait donc être pleinement compris sans cette mise en relation avec l’insolence. Insolence des voix opprimées que rien ne fera taire, insolence des corps indésirables qui s’exhibent de plus belle, insolence des vies vécues contre la norme.