L’écran Iphone laisse apparaître le visage d’Olivier Py, à Athènes, où il met en scène Madama Butterfly de Puccini, pour l’ouverture du festival d’Épidaure. Je vérifie l’heure, gardien d’un temps très précieux pour ce grand être de théâtre, ponctuel, pressé, fort affairé. Il est 14 h 14. Dans la philosophie de Carl Jung, qui célèbre la synchronicité des êtres et des heures, ce chiffre miroir symbolise la libération, le changement de vie, le sentiment d’exister. Une signification propice au rapport ultra-nécessaire qu’entretient Olivier Py avec le cabaret : « Pour moi, c’est une double vie, au(x) genre(s) fluide(s), un dialogue avec la Mort. C’est une pose étanche à l’art dit noble ; le cabaret débarrasse de l’intellect. » Dans un monde politi- quement (très) correct, je lui demande si le cabaret ne serait pas le dernier repli du subversif ? « Oui, c’est une petite oasis dans un désert d’ennui, une expérience spirituelle forte ; on se débarrasse des crampes de la notabilité, de l’effet Ikea, de l’art qui va avec tout, d’une entreprise de lissage idéologique et intellectuelle, on se réveille du songe bourgeois. La nuit, le masque public tombe, c’est un violent miracle. » Très vite, il parle du cabaret comme d’un phénomène de disparition, un « memento mori. Sur scène, je mourrais pour ne plus être moi. C’était surtout un prétexte pour rejoindre mes copines et tacler le bourgeois. Pour mon premier numéro, j’incarnais une lanceuse de couteaux : des couteaux sales, effrayants, moches, jolis aussi. » Puis, il est question d’une apparition, mariale, stu- péfiante : celle de Miss Knife, la persona travestie de Py, qui connaît tout de suite, un succès retentis- sant. Habillé d’une « robe de perle de jais noir, qui appartenait à mon arrière-grand-mère », Olivier Py chante ses propres écrits, des ballades insolentes et douloureuses comme le Tango du suicidaire, souvent seul, accompagné d’un piano, de quelques musiciens. CDs, passages télévisés, concerts, scènes européennes, et même jusqu’à la prestigieuse Brooklyn Academy of Music, à New York.

« J’incarnais un paradoxe : directeur de théâtre la journée, travelot la nuit. » Sa Miss Knife fait entrer le camp dans l’institution. Olivier Py ira jusqu’à inclure Madame Arthur au festival d’Avignon, une première dans l’histoire de la programmation. Il se veut vigilant face à la « récupération institutionnelle » du cabaret, « à la commercialisation de cet art de l’undergound », car, selon lui, il ne faut pas que le cabaret perde « sa noblesse marginale ». Je souhaite revenir un instant sur le style camp, dont il affectionne particulièrement cet humour si particulier, « inadéquat à la bonne société ». « On m’a toujours dit : tu dois écrire des comédies, ce sont tes meilleures pièces. » Il entre en résidence, en « instance de mobilisation », à la Chartreuse, pour se lancer dans une adaptation du mythe d’Orphée. Il cherche, triture cette matière, s’ennuie. Un soir, il sort à l’Esclave, un bar LBGTQ+ de la rue Joseph- Vernet. L’ambiance est fragile. Une drag monte sur la petite scène, avec un costume jaune assez moche ; silence dans la salle. Alors, elle balance : « Quoi ?

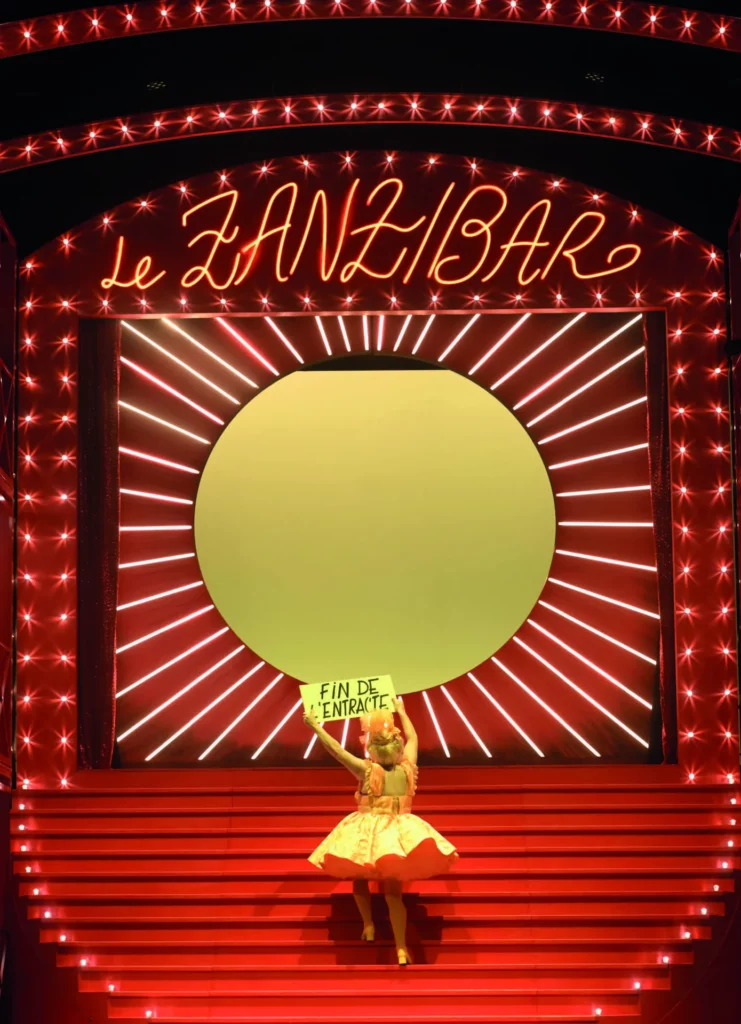

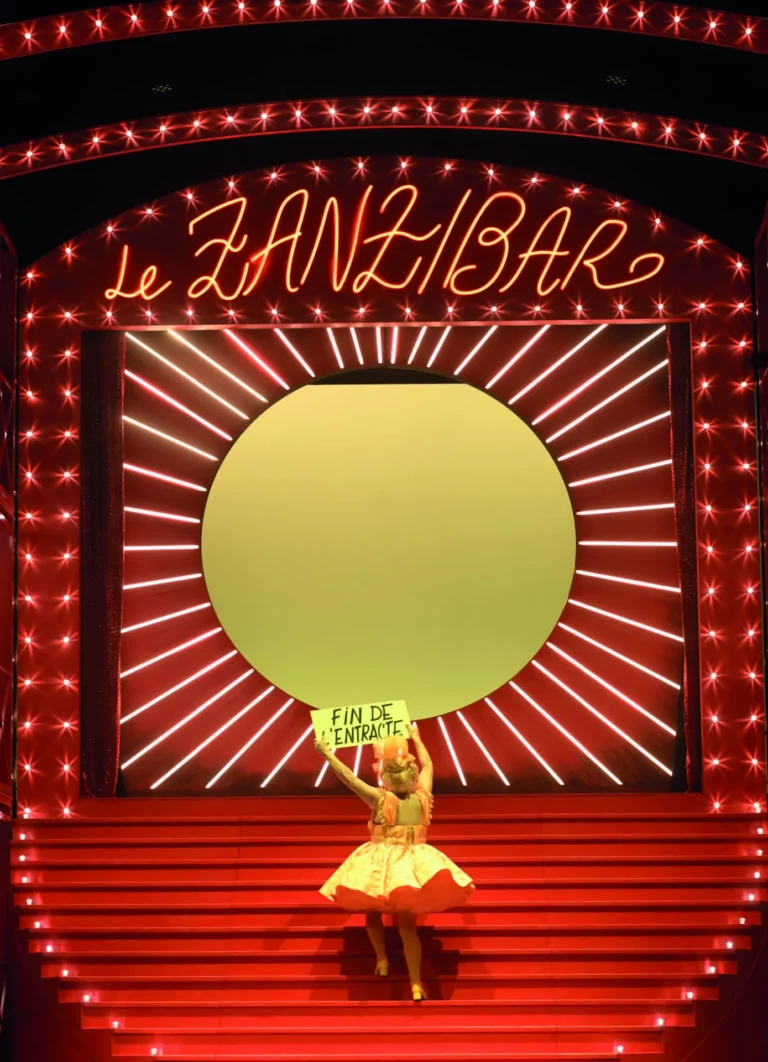

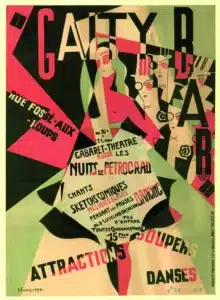

Vous n’avez jamais vu un œuf mimosa ? Les gorges profondes des habitués lâchent des rires déments, Olivier Py, lui, reste scotché face à cette réplique insensée. Il retourne dans sa chambre et réinvestit son écriture dans le souvenir hilare de cette queen jaune d’œuf. Si on observe la dramaturgie des œuvres scéniques de Py, le style cabaret s’infiltre régulièrement : dans La Servante déjà, sa création phare, ce moment pivot dans sa carrière artistique, il y faisait des numéros, des intermèdes chantés lors des différents entractes (La Servante durait plus de huit heures), où personne ne le reconnaissait ; et, plus récemment, dans Les Mamelles de Tirésias – livret de Poulenc et texte d’Apollinaire – au théâtre des Champs-Élysées, avec Patricia Petitbon dans le rôle phare. Le crossover n’étant jamais loin chez Py, il plonge ce récit avant-gardiste dans l’univers d’un cabaret de province, un cabaret « faux pauvre », hyper-sexualisé, hyper-glamourisé (French cancan, revues, danseurs avec masques à gaz, farces, peep-show…). Une sorte de Moulin- Rouge décomplexé du nom de Zanzibar. « Le Zanzibar a vraiment existé, c’était le premier bar gay d’Europe au début du xxe siècle, un grand lieu de liberté. » En 2023, au même emplacement, se trouve un centre commercial.

L’heure file. Il doit retourner à son service opératique. Il raccroche. Il est 14 h 41. Dans mes notes, une phrase reste en suspens, celle d’un tout jeune Olivier Py, 29 ans, face à la caméra du journal télévisé, sous un soleil de plomb avignonnais. Il dit : « Je crois que l’on peut avoir la sensation, en tenant la main de celui qu’on aime dans sa main, de se dire : moi je vais mourir, lui aussi ; mais se dire que cette sensation-là, elle, ne mourra jamais. » Dans cette phrase, c’est toute la géométrie complexe, ontologique du théâtre et du cabaret qui s’exprime, et dont Olivier Py sait célébrer l’imminence et la poésie.