En janvier 2022, le directeur général de la création artistique commandait au service de l’inspection de la Direction générale de la création artistique (dgca) une étude sur le secteur du cabaret et du music-hall. Une année d’investigation a été nécessaire pour appréhender un domaine jusqu’ici marginalement accompagné par la puissance publique, alors qu’on répertorie environ 200 structures relevant de ce champ ; plus de la moitié adhère au camulc (syndicat porteur des intérêts du secteur, actuel-lement en passe de fusionner avec d’autres syndicats du spectacle vivant). Ce sont aussi 2,6 millions de spectateurs par an (y compris une clientèle étrangère), a minima 1 600 artistes réguliers, dont un bon nombre en cdi dans les « grandes maisons » parisiennes – et une majorité d’artistes chorégraphiques, pour l’essentiel des femmes.

Le secteur du cabaret « indisciplinaire » (qui se refuse au classement et cultive l’art de la trans-formation) élargit amplement le nombre d’artistes concernés, beaucoup œuvrant simultanément dans divers champs du spectacle vivant, offrant ainsi au cabaret toute la richesse de l’éventail de la création : danse, chant, jeu, cirque, etc.

En remontant le fil de l’histoire du cabaret, jusqu’aux fameux Chat noir de Rodolphe Salis et aux bals dansants (dont le célèbre Moulin-Rouge), où tout un chacun venait se divertir ou se dévergonder, on trouve les dénominateurs com-muns du cabaret : il est populaire en ce qu’il accueille et attire un public varié, convivial dans sa dimension festive et offre un temps hors du quotidien.

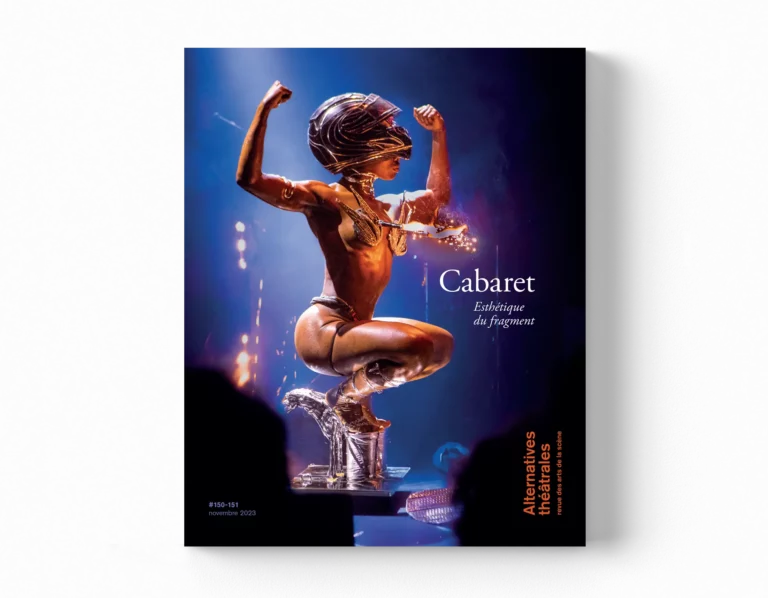

Dans sa forme, le cabaret se construit sur une succession de « numéros », en référence au numéro que recevait le consommateur entrant dans un estaminet où l’on pouvait chanter, pour savoir quand viendrait son tour. Souvent décousu, le show ne tient pas par la recherche narrative, mais par une ambiance et une énergie, qui se partagent entre scène et salle, lesquelles sont portées et maintenues par les artistes et le public, dans une porosité des rôles : si le public est en recherche d’émerveillement, les artistes signifient leur attente de soutien, de clameur et d’applaudissement, démythifiant et magnifiant dans un même geste sa place privilégiée sur scène. Ici, on peut se tromper, reprendre, improviser, inviter les spectateurs à participer. Le quatrième mur n’existe pas au cabaret, l’hic et nunc sont les bases sur lesquelles le maître de cérémonie construit son show, avec les artistes disponibles (au sein de familles artistiques plus ou moins stables), le public présent, l’actualité parfois, les imprévus. L’impertinence et la liberté d’expression tiennent lieu de mantras, au moins depuis qu’une tragédienne de la Comédie-Française, Mlle Comélie, décide en 1867 d’y déclamer des vers, bravant les interdits : coup de force qui fait bouger les lignes, forçant le gouvernement à accorder aux cafés-concerts « le droit de s’offrir des costumes, de jouer des pièces et de se payer des intermèdes de danse et d’acrobatie ».

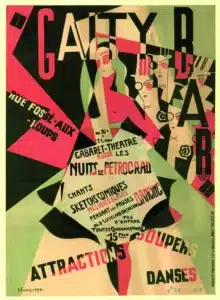

À partir de la fin du xixe siècle et prenant pour beaucoup exemple sur Le Chat noir, les cabarets se multiplient à Paris et surtout dans ses faubourgs, chacun cherchant sa singularité, qui pouvait passer par l’outrance – macabre, pornographique, satirique – ou la spécialisation – Grand-Guignol, « théâtricules », identité régionale, théâtre d’ombres, etc.

En France, la traversée du xxe siècle a donné au cabaret les frissons des montagnes russes, au gré de l’Histoire, de l’évolution de la société, de la création artistique : moins présents dans leur forme contestataire suite aux censures de la Première Guerre mondiale, ils laissent place au cinéma et à la revue « plumes et paillettes » qui s’américanise volontiers, avec notamment Joséphine Baker et la Revue nègre (1925) et le terme de « music-hall ». Les années 1950 verront un retour des lieux confidentiels (les caves du Quartier latin) fréquentés par une jeunesse qui s’y retrouve pour danser et chanter, jusqu’à ce que la pression immobilière la pousse vers les grandes salles de concert, techniquement très équipées, mais où le charme de la rencontre entre scène et salle n’opère plus. Il faudra attendre le retour de ce désir du public, au début des années 2010, pour que soient remis en lumière des cabarets survivants (Michou, Madame Arthur, Lapin Agile, parmi les plus connus) et que de nouveaux émergent, qui scintillent aujourd’hui au cœur des nuits parisiennes et d’ailleurs. Les suites des confinements de 2020 et 2021 accentuent ce besoin d’être ensemble, jusqu’à se laisser embarquer dans une folle « chenille » – qui clôt souvent la soirée du Secret.

Depuis toujours, on y joue, on y chante, on y danse, y performe, s’y émancipe ou s’y affranchit des carcans d’une création parfois trop normée, et aujourd’hui encore, on y parle, montre, démonte parfois les sujets les plus forts du moment : la question du genre se pose en évidence d’un microcosme des plus safe, où « mesdames, messieurs et non-binaires » (selon les mots d’accueil au cabaret de Poussière) sont bienvenus ; la préoccupation écologique s’invite timidement, mais dans une acception large et complète depuis le « cabaret écolo-queer » de Patachtouille jusqu’à la création de boas végans par Lily Verda, en passant par une écologie du travail, souvent modelée par une économie fragile (on y rencontre une administratrice-permacultrice, de nombreux exilés de la capitale qui animent les campagnes, une grande solidarité entre artistes). On y croise aussi, au gré des artistes invités et des sujets brûlants, les questions du colonialisme, des violences policières, de la place des femmes, la guerre en Ukraine, la critique du « chobizenesse », etc., ad libitum…