Un théâtre aux abords de la RN134 qui s’enfonce dans les Pyrénées jusqu’à l’Espagne, construit dans une ancienne église désacralisée. François Chaignaud est dans la loge, iel attend que l’équipe de tournage finisse de préparer le décor et la caméra. Dans Boléro, iel incarne un danseur de retour dans son village natal. Rien ne se passe comme prévu et il finit par s’enfermer dans les toilettes d’un supermarché où il se met à danser.

Et petit à petit, tout le village se bouscule dans cet espace exigu pour le regarder danser. François danse des extraits de Un boléro, chorégraphié avec Dominique Brun à partir de la pièce inaugurale et oubliée de Nijinska de 1928.

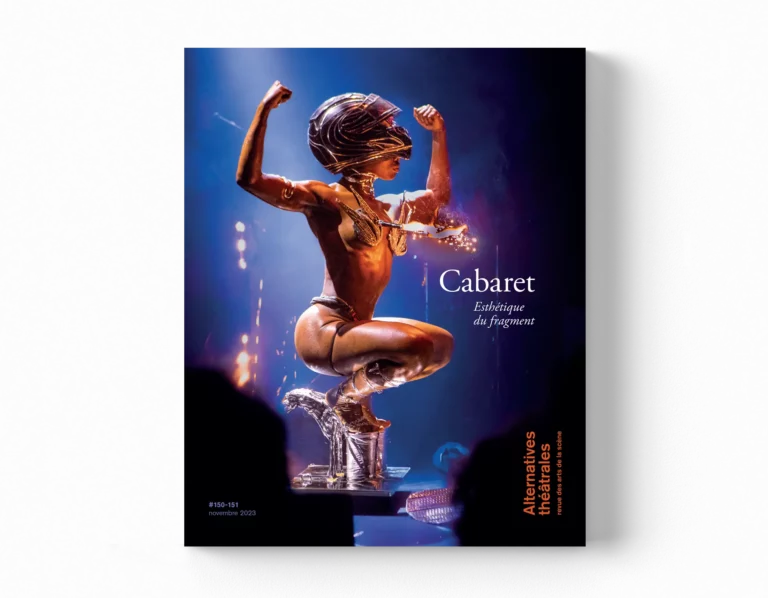

J’ai tourné ce film fin août 2022 dans mon village natal, avec François donc, mais aussi ma famille et mes ami·es d’enfance. Il a été décidé de reconstruire ces toilettes pour hommes en studio, sur la scène du théâtre. Pendant le tournage, il y avait donc des gens dans les gradins qui regardaient des gens sur scène faire un film sur des gens qui regardent quelqu’un danser. Et de ce joyeux mélange, j’avais envie de discuter avec François de la place de celleux qui regardent et de celleux qui se laissent regarder. Parler du pacte que l’on fait avec le spectateur, le voyeur, dans une salle de spectacle mais aussi en dehors, dans des toilettes ou dans un cabaret.

Le premier souvenir d’être regardée, c’était avant le Conservatoire national de Paris où iel a fait ses armes, avant même le Conservatoire de Rennes aussi où iel est entrée à 7 ans. Ce premier regard est celui de peluches disposées dans la chambre d’enfant pour qui l’on donne un spectacle. Se cadrer pour danser avant même de savoir qu’on en fera un métier. Cette hésitation est toujours là alors qu’iel termine le Conservatoire. François danse pour Boris Charmatz (Bocal, 2003), poursuit ses études d’histoire contemporaine et imagine He’s one that goes to sea for nothing but to make him sick (vers adoré de 1611, emprunté à John Donne), une performance en appartement qu’iel a jouée chez des ami·es, des inconnu·es, et plus tard avec la fondation Cartier.

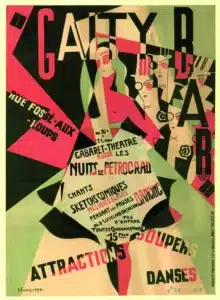

J’ai tourné dans trois cents appartements, j’allais chez tout le monde et ça, c’était déjà un petit cabaret en un sens. Ça m’a beaucoup formé et c’est à ce moment-là que je me suis mis à chanter.

Dès le début il y avait cette envie pour iel de se déployer dans des espaces conventionnels et en même temps dans des espaces à la marge.