Cet article reprend, dans une version très largement condensée, un article non publié correspondant à une communication donnée lors d’un colloque de l’Université d’Artois, « Représentations du handicap en littérature de jeunesse et sur les scènes contemporaines », organisé en 2021 par Françoise Heulot-Petit et Laurianne Perzo.

La notion de handicap dit la difficulté d’être à soi, au monde et aux autres. Or elle rencontre l’adresse théâtrale à la jeunesse dès les origines de la constitution d’un répertoire publié, dans les années 90.

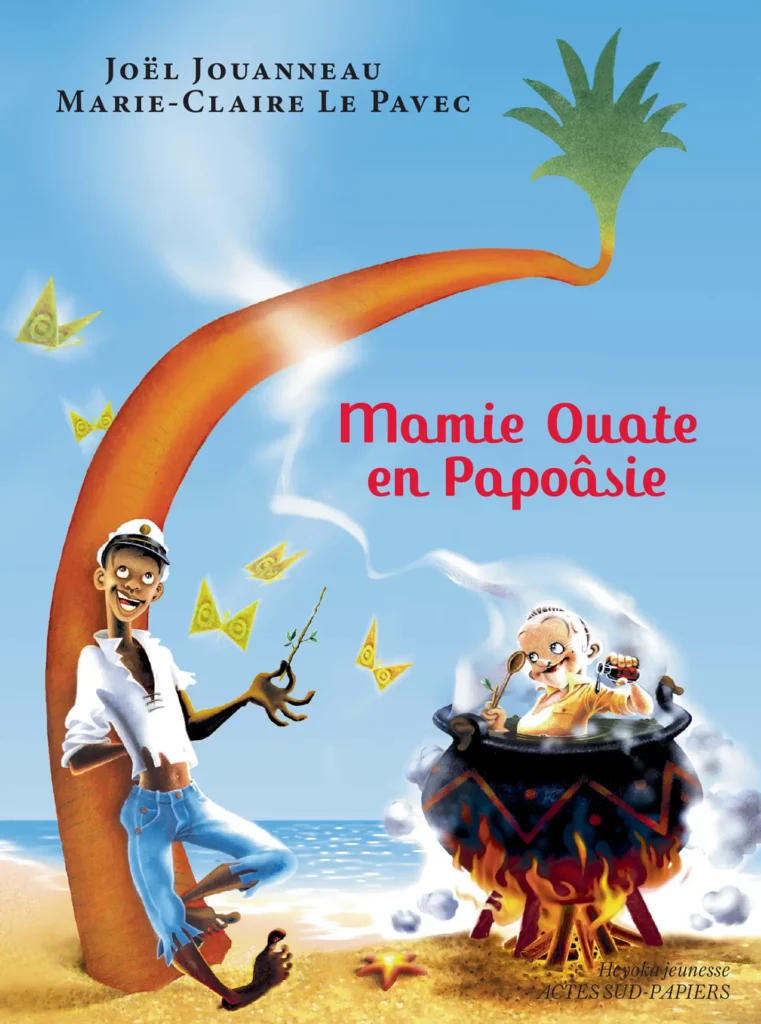

En effet, Mamie Ouate en Papoâsie de Joël Jouanneau est l’œuvre emblématique de l’émergence du théâtre jeunesse1 : pièce sans enfants, mais pas sans enfance, elle s’appuie sur un personnage de scientifique « de petite taille », et Joël Jouanneau en a confié le rôle à une comédienne atteinte de nanisme, Mireille Mossé, pour qui il a écrit la pièce. Publiée en 1989, montée en 1988, puis reprise en 2001 avec les mêmes comédiens, cette pièce est une ode à la différence dans « l’énergie des contraires2 » qu’évoque l’auteur, avec un duo burlesque entre Mamie Ouate et un homme noir de grande taille. Quelles suites le développement de ce répertoire a‑t-il données à la rencontre entre jeunesse et handicap ? La question se pose en termes quantitatifs, mais elle interroge aussi la nature même de cette rencontre et les outils pour en rendre compte.

La « main dans le chapeau » : quels outils ?

Mes deux ouvrages, À la découverte de cent et une pièces et Vers un théâtre contagieux3, présentent cent quatre-vingts analyses dramaturgiques de pièces jeunesse publiées en français dans des collections spécialisées. Leur contenu et leurs index thématiques ont constitué mon premier outil, auquel s’est ensuite ajoutée la recension des autres pièces jeunesse lues depuis près de trente ans, au sein d’un ensemble éditorial que l’on peut estimer aujourd’hui à environ mille deux cents pièces.

Par ailleurs, pour définir un corpus handicap, ma recherche s’est appuyée en particulier sur les réflexions philosophiques de Bertrand Quentin dans La Philosophie face au handicap et dans Les Invalidés. Nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap4. On y mesure à quel point la question s’inscrit dans une longue histoire d’ordre anthropologique, même si le terme relève de la modernité, à la sortie de la Première Guerre mondiale :

On rappelle que, désignant à l’origine un jeu de hasard avec pari d’objets cachés sous un chapeau (« hand in cap » de l’anglais du XVIe siècle), où apparaissaient suspense et incertitude, le mot « handicap » était passé dans les courses de chevaux : on compensait la réalité de chevaux inégaux en mettant un « handicap » au meilleur cheval (un poids supplémentaire dans la selle5).

Dans ses deux ouvrages, Quentin propose de cerner les critères permettant de définir l’identité de la personne handicapée, qu’il préfère dire « invalidée », et il s’attache en particulier au handicap comme production sociale. Cela soulève des problèmes de fond très actuels, d’ordre sociologique. Insistant sur la nécessité de ne pas confondre posture militante et positionnement de chercheur, Bertrand Quentin conclut sur la nécessité d’une conception multifactorielle de l’identité de la personne handicapée, éloignant les dangers de la victimisation.

Ces considérations nourrissent ainsi une base définitionnelle : au traditionnel diptyque handicap physique/ handicap mental s’est ajouté le handicap social. Par ailleurs, la question se pose aussi en termes dramaturgiques : nous parlerons de handicap quand il n’est pas seulement une thématique présente dans la fiction, mais constitue une des tensions fortes du récit théâtral et de la fable. Pour le dire en termes narratologiques, il s’agit de valoriser les œuvres dans lesquelles la situation sociale joue le rôle d’opposant dans la diégèse, y compris dans des formes de fantastique, au sens que Todorov donnait à ce terme6. Par ailleurs, dans l’espace ouvert à la scène par l’écriture, il s’agit aussi de déterminer comment l’écriture intègre ou non l’incarnation physique du handicap, comment elle en joue7.

Essai de cartographie

Dans l’indexation des pièces analysées dans mon premier volume, À la découverte de cent et une pièces, il n’y a que trois occurrences de l’entrée « handicap » : Un cheval en coulisses8 de Françoise Gerbaulet, qui met en jeu un jeune garçon autiste communiquant avec un cheval, le tout sur fond de divorce et de déclassement ; Camino9 de Nathalie Papin, qui théâtralise l’aventure intérieure d’un jeune garçon que ses jambes ne portent plus et amené à reconstruire son destin ; Chlore et froissements de nuits10 de Dominique Paquet et Karin Serres, réunissant dans la même situation d’abandon un garçon atteint de cécité et une fille atteinte de surdité. Dans l’index du second volume, Vers un théâtre contagieux, on trouve quatre pièces : Les Deux Bossus11 de Richard Demarcy, figurant deux bossus qu’une cérémonie initiatique va débarrasser de leur bosse ; Chant de mines12 de Philippe Gauthier, pièce d’une ironie féroce et très drôle mettant en jeu des enfants appareillés car victimes de mines antipersonnel et commandant leurs prothèses à un père Noël déjanté ; Petit Pierre13 de Suzanne Lebeau, qui s’appuie sur l’histoire réelle de Pierre Avezard, sourd, borgne et au visage déformé, qui consacra sa vie à construire un manège fabuleux14. Suzanne Lebeau transforme son histoire en une grande fresque épique s’inscrivant dans l’histoire par le biais de deux conteuses. Enfin, Une journée de Paul15 de Dominique Richard, dont le personnage principal, mort, s’est suicidé parce qu’il était stigmatisé à cause de son homosexualité, et l’on croise la très belle figure d’un jeune enfant handicapé mental réactualisant le mythe du fou plein de sagesse. Cette entrée « handicap » générique est complétée par l’entrée « surdité » : C’est Le Petit Violon de Jean-Claude Grumberg16, fable heureuse dont l’héroïne sourde, Sarah, est sauvée des griffes d’un patron de cirque ; la pièce déjà citée Chlore et froissements de nuits et, enfin, Sissi pieds jaunes17 de Catherine Zambon, racontant la rencontre de deux enfants en révolte, une petite fille sourde et un jeune garçon dysphasique et poète qui a inventé une langue, le pacanaima.

Cela représente donc un premier corpus de neuf pièces. Mais quand j’ai reparcouru les œuvres et toutes les entrées des index des deux volumes en m’appuyant sur la triple définition du handicap posée précédemment, j’ai vu se rajouter une quarantaine de titres. L’ensemble du corpus s’est ainsi établi à une cinquantaine de pièces sur deux cent quatre-vingts, soit 20 %. C’est beaucoup, et sous la plume d’auteurs majeurs. Or, ce bilan s’est confirmé avec l’exploration de l’ensemble de mes lectures. Même si ce chiffrage ne peut être qu’indicatif, il n’en met pas moins en valeur l’importance du rapport au handicap, dans les liens entre théâtre et « bloc d’enfance », pour citer l’expression nietzschéenne de Deleuze et Guattari dans Mille plateaux18.

Cela amène à plusieurs constats : les identités handicapées sont autant masculines que féminines, autant enfantines qu’adultes, et les personnages d’enfants vivant un handicap mental et social, parfois même physique19, le doivent souvent aux actes des adultes. Tout cela dresse un bilan plutôt sombre du fonctionnement de notre société. On y croise marchandisation de l’humain, enfants-soldats, chômage, pauvreté, familles dysfonctionnelles, abandon, divorce, inceste, racisme, guerre, violence, obésité, harcèlement. On note que les deux dernières entrées thématiques, « obésité » et « harcèlement », sont en plein développement depuis une quinzaine d’années, en parallèle avec un handicap lié à la vieillesse, la maladie d’Alzheimer. On relève aussi que la folie20 guette dans ce paysage.

Néanmoins, il faut insister sur un autre constat : même quand il s’inscrit fortement dans la noirceur du monde, le répertoire jeunesse affirme avec force combien le passage par la langue, le récit et la théâtralisation offre un tremplin permettant de dépasser la noirceur. L’inventivité esthétique de ces écritures a, par elle-même, valeur éthique et philosophique dans une forme de joie, au sens que Clément Rosset donnait à ce mot dans La Force majeure21, dépassement vital d’un sentiment tragique par ailleurs nécessaire, contre le dramatique. C’est ce que formule Wajdi Mouawad dans son mot d’auteur « Le théâtre comme messager » dans À la découverte de cent et une pièces22.