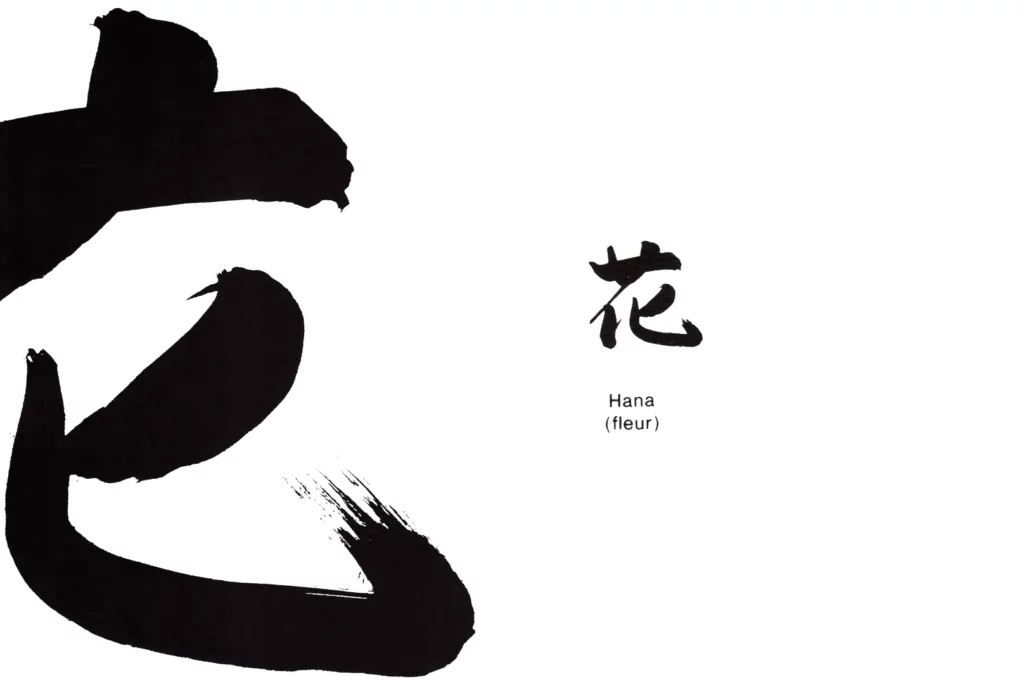

Hana

La beauté de la danse passe nécessairement par le corps, mais elle passe nécessairement aussi par le dépassement du corps. La danse, expression symbolique de la vie par le mouvement rythmique du corps, repose sur le postulat que la vie s’étiole peu à peu au fil du temps.

C’est à cela que Zeami1 fait allusion lorsqu’il écrit dans Kadenshô : « avant tout, qu’il soit clair que la fleur (hana) du nô fleurit au fil de ses attitudes et mouvements toujours changeants ». Zeami parle du corps comme d’une fleur éphémère, un obstacle à franchir avant que puisse s’épanouir la fleur impérissable de la beauté de la danse. C’est ce perpétuel renouvellement qui constitue, pour lui, la vie même de la danse, sa fleur impérissable.

Zeami dit « la fleur » où l’Occidental dirait « l’esthétique », mais ce mot concret rejoint bien peu le sens absolu et abstrait que véhicule le concept occidental. Zeami poursuit sa métaphore en comparant la danse à une fleur « insolite » ou « fascinante » dès lors qu’elle s’étiole et fane. Cette « fascination » exprime en termes émotionnels la fraîcheur transitoire qu’évoque la fin d’une fleur. Ainsi la danse, fleur qui s’étiole à peine éclose, renaît sans cesse et vit éternellement.

La danse orientale

Le mot français « danse » vient du francique dansôn, qui signifie « déployer son corps »2. La définition que donne Paul Valéry de la danse, soit une tentative pour s’affranchir du sol et affirmer sa propre existence, s’éclaire lorsque l’on considère la danse occidentale : les bras tendus loin au-dessus de la tète, le corps se dresse sur la pointe des pieds, progressant fréquemment par sauts et par bonds.

Mais la danse japonaise, où les hanches sont déprimées afin de faire paraître le corps plus trapu et étroitement soudé au sol, avec aussi ses pas glissés et ses appels du pied, prend l’exact contrepied de la définition de Valéry, marquant au contraire une puissante affinité pour le sol à la surface duquel elle évolue et dont elle a pour objet d’affirmer l’existence. Ainsi au fond, la danse occidentale aspire au ciel tandis que l’orientale montre un profond amour pour la terre3, et cette divergence fondamentale leur a inspiré des types de mouvements pas moins différents, tantôt rayonnants et extensifs, tantôt intensifs au contraire. La danse occidentale veut exprimer un monde distinct et dissemblable de celui où se déroule l’existence quotidienne de l’homme ; la danse japonaise évoque ce monde sous les traits d’un paradis inséparable de la vie de tous les jours, exprimant l’un et l’autre comme en surimpression.

Ces deux esthétiques diffèrent également en ce que la technique de la danse occidentale tend à exalter la beauté de la jeunesse, quand la japonaise vise idéalement à rendre la beauté du grand âge : okina4, la danse du vieillard, est la plus sacrée, la plus ardue techniquement et la forme idéale parmi toutes les danses du Japon.

Dans la danse orientale, apparaissent à la fois un code moral de respect et de politesse et un aspect sacré sous la forme d’une « voie » (do) ou doctrine.