Vittorio Mezzogiorno

Martine Millon : On t’a découvert en France avec le film de Chéreau, L’homme blessé ; pourrais-tu parler un peu de ce que tu as fait en Italie ?

Vittorio Mezzogiorno : J’ai débuté comme acteur de théâtre avec un très grand homme de théâtre, Eduardo de Filipo. Je suis assez vite passé à la télévision, j’ai fait des choses qui ont eu assez de succès en Italie, puis du cinéma. Je me considère d’ailleurs surtout comme un acteur de cinéma et je préfère le cinéma au théâtre. Mais j’avais envie de revenir au théâtre, et j’ai eu la chance extraordinaire que cela se fasse avec ce spectacle.

M. M. : Qu’est-ce qui t’a le plus frappé dans l’entraînement ?

V. M. : Brook veut que tout sorte de l’acteur, qu’il trouve tout lui-même. Il ne veut rien lui imposer, et certainement pas une culture qui ne lui appartient pas. Le monde indien, l’acteur se l’incorporait par des impressions uniquement, et c’est de sa propre culture, de son propre tempérament, de ses propres sensations, qu’il doit tirer tout ce qu’il va donner. Ce qui m’a le plus frappé, c’est qu’on n’a pas répété à proprement dire, mais toujours improvisé, dés le début. A partir du texte, ou des situations en rapport avec le texte, ou des improvisations pures : c’était un travail qui visait à réveiller une sensibilité dans le corps. D’ailleurs le travail sur le corps a été très important, très intensif. Il y a eu sept mois de travail très dur. Souvent, je ne comprenais pas ce qui se passait. Quand je suis arrivé, j’étais très fermé, et puis je suis arrivé un peu en retard, ce qui n’aide pas. Il y a la peur aussi. On ne connaît personne, toutes ces races différentes, on est porté à se fermer encore plus en attendant dans son coin de comprendre mieux.

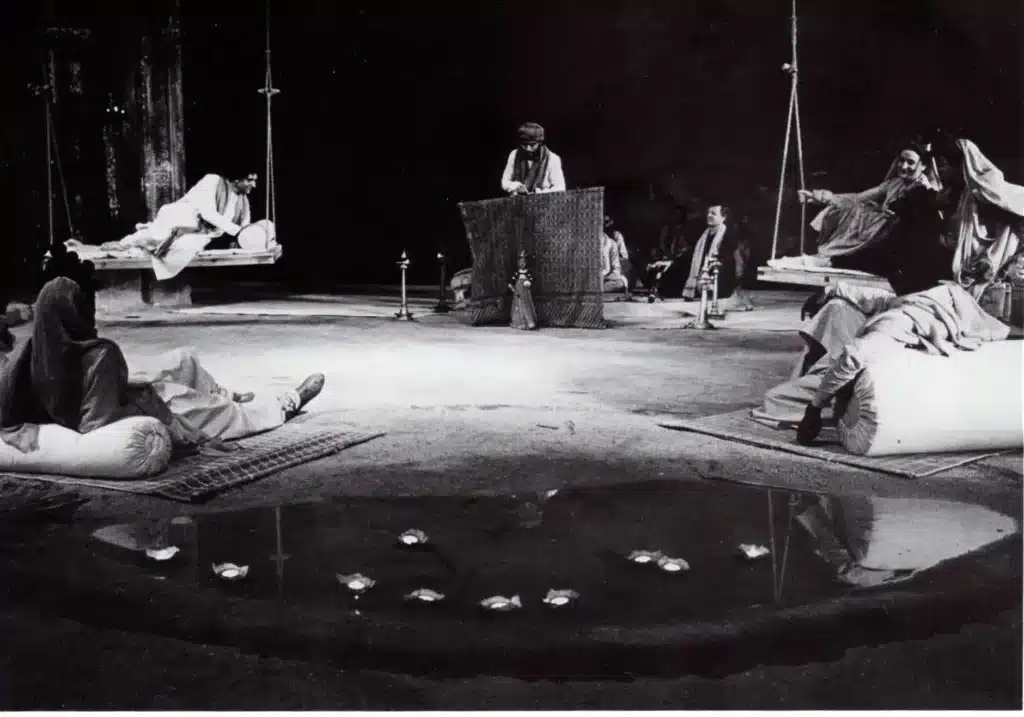

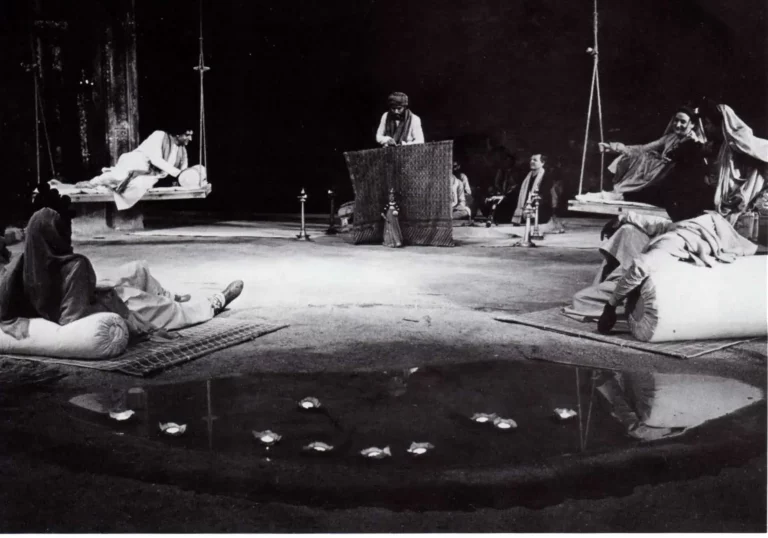

Cet entrainement du corps n’était pas quelque chose de vide comme une gestuelle, mais un travail où le geste est habité, où il y a tout dedans. Parfois, on faisait autour d’une scène des choses très légères, spontanées, des petites choses pas étudiées que les acteurs inventaient sans y penser, comme des enfants qui jouent.

Par exemple, on a fait pendant des mois de longues séances d’entraînement de tir à l’arc, des séances très dures, très sérieuses, mais quand on a répété les scènes, on n’avait que des petits bambous à la main, c’est comme ça que j’ai trouvé ce geste qui est resté dans le spectacle. Jamais je n’aurais imaginé qu’après tout ce travail de tir avec un vrai arc, ce qui resterait dans le spectacle, ça serait ce simple geste d’enfant qui joue. Ça m’a bouleversé d’une certaine manière, parce que ça résume, je crois, ce qui caractérise tout le travail. Ce geste qu’on a fait spontanément n’aurait pas été le même si on l’avait fait sans tout le travail préparatoire de tir à l’arc. Tout ce travail-là, il est dans le geste. Brook a une manière extraordinaire d’exister et de nous laisser exister. On a tout fait tout seuls, mais il contrôlait tout, de manière cachée, comme un marionnettiste.

Au début, j’ai eu beaucoup de mal, je ne voyais pas le metteur en scène, il n’y avait personne pour me dire ce qu’il fallait faire, j’étais perdu. Il ne m’a même pas dit : « ici, on travaille comme ça ». Rien. Donc, dans un premier temps, il y a eu une angoisse très forte, puis au bout d’un moment, par instinct de survie, j’ai compris que c’était ça qu’on me demandait, de sortir des choses de moi, de donner, d’être moi, alors ce qui était de l’angoisse est devenu une liberté. J’ai compris que l’acteur ne doit pas tant exécuter certaines choses que de participer avec tout son être à créer une chose. Ce que l’acteur joue, c’est ce qu’il est, lui.

M. M. : Comment as-tu abordé le personnage ?

V. M. : Ça a été une aventure unique. Je suis resté très longtemps dans le noir. C’est un personnage qui a de quoi épouvanter, parce qu’un personnage ordinaire, avec ses défauts, a une psychologie, des failles, un caractère, quelque chose par où tu peux le pénétrer, mais dans un personnage comme ça, par où veux-tu entrer ? Il a tout, il est parfait dés la naissance. La pire chose qui puisse arriver, c’est de figer le personnage en héros, et c’est ce que j’ai fait au début, d’ailleurs. Comme je te l’ai dit, je n’ai pas fait beaucoup de théâtre, alors tout d’un coup, me trouver en face d’un personnage qui est un héros, un demi-dieu, un personnage mythique comme dans les sagas allemandes ou comme Achille …

M. M. : Tu t’es inspiré de ces personnages ?

V. M. : Pas du tout. Parce que c’est tellement grand tout ça, que je ne savais pas quoi faire. En plus, il y avait cette grande nouveauté du travail avec Brook, et le fait qu’il ne donne pas de directives. Ce qui s’est donc passé, c’est que je n’ai pas abordé du tout le personnage, je ne l’ai pris nulle part. J’ai commencé, complètement perdu, en face de cette chose immense, et en avançant dans le noir, petit à petit, j’ai compris, ou je suis en train de comprendre, la chose suivante, et c’est ça, je crois, en quoi consiste le travail de Brook, c’est que je dois petit à petit le rapprocher de moi, et non pas essayer d’aller vers quelque chose d’immense.

Tel que je suis, je ne peux pas être un héros, mais si tu le vois aussi comme un être humain, alors tu peux commencer à travailler plus tranquillement. Un jour, j’étais complètement dans le noir, et Brook a dit, pas directement à moi : « Penser jouer un dieu, c’est être fou ». C’est peut-être à partir de cette phrase qui m’a tellement frappé que j’ai commencé le chemin contraire. Essayer de vivre avec des sentiments, des situations. Tout le travail qu’on a fait, c’est peut-être que j’essaie de me renforcer moi-même pour recevoir un personnage comme Arjuna.

M. M. : Mais, en même temps, ce n’est pas ton moi quotidien qui apparaît sur scène, c’est un moi grandi, tu en fais justement un héros, il en a l’énergie et l’ampleur…

V. M. : Il a l’énergie d’un être humain qui se bat, qui s’engage dans des situations. Mais pour le reste, je ne sais pas. Ce n’est pas comme au cinéma où je vois ce que je fais, ici je ne sais rien de ce que je fais. Mais peut-être que ce long travail qu’on a fait sur soi-même, et le travail physique très dur nous a aidés à devenir meilleur, c’est un mot un peu facile, un peu stupide aussi, mais je n’en vois pas d’autre.

M. M. : Comme une ascèse …

V. M. : Oui, il y a de ça. Peut-être que par ce travail on s’est rencontré à mi-chemin, le personnage et nous, car je ne parle pas seulement de moi, tout le monde a fait ce genre de parcours. Je me souviens encore d’une autre chose qu’a dite Brook, l’une de ses petites phrases qu’il laisse tomber et qui m’a frappé parce que c’est quelque chose que je crois aussi, c’est qu’on ne peut pas parler d’art comme ça en général, mais plutôt d’un travail qui y conduit, d’un chemin parallèle en quelque sorte. Si tu fais un guerrier, ça peut t’aider beaucoup de faire beaucoup d’efforts au niveau physique parce que ça te fait entrer dans une dimension où tu utilises ton corps pour combattre, c’est la même chose, alors ce travail, en te faisant souffrir, t’aide en même temps.

M. M. : En somme, ton abord du personnage consiste à essayer de retrouver son cheminement intérieur, à te l’incorporer…

V. M. : Je crois que c’est ça. Ça a été un travail très long et très caché, souterrain, le travail au-delà de l’entraînement physique. On n’a jamais dit : « le personnage, c’est ça. » C’est un travail qui continue. Il n’y a pas si longtemps, alors que je me sentais complètement perdu, et c’est très dur d’être perdu à quelques semaines d’une représentation, Peter m’a dit : « Arjuna a travaillé quarante ans à se préparer à cette guerre, et il était pourtant né grand guerrier. Or, au moment de la guerre, il a eu peur. Toi, tu as peur, c’est normal. »

M. M. : Dans la deuxième partie, Arjuna entre dans une période initiatique qui passe par un déguisement en femme ou en eunuque. Tout ce passage est traité dans un style comique qui tranche sur le reste. Qu’est-ce que ce déguisement, selon toi, une feinte comme la folie d’Hamlet, ou un parcours spirituel selon lequel le guerrier doit devenir son contraire, une femme ?

V. M. : Je ne sais pas exactement.

Je n’essaie même pas de dire que j’ai compris Le Mahabharata, parce qu’on ne peut tout découvrir et avoir toujours raison. Je crois que chaque personnage montre dans ces déguisements à la fois le contraire de sa nature, mais au fond même sa vraie nature, sa nature profonde. Dharma dit à Yudisthira : « Vous devez vous déguiser selon votre pensée la plus profonde », c’est une phrase qu’on a rajoutée dans le texte. Mais j’avais toujours pensé cela. Arjuna n’est pas seulement un guerrier, c’est un être séduisant, qui aime profondément la vie. Après sa période de pénitence dans la montagne, il salue la montagne en lui disant : « j’ai bu l’eau claire qui jaillit de ton corps, mes yeux se sont reposés sur ta neige, sur tes ruisseaux, je te dis merci ». Il aime la nature, il aime beaucoup les femmes, et s’il les aime, c’est qu’il y a de la femme en lui ; ce déguisement qu’il a choisi, c’est la part douce (« gentile ») de sa nature, et c’est peut-être son rêve impossible, car il doit faire la guerre.

C’est d’ailleurs pour cela qu’il est un très grand guerrier, et non une brute, il a peur de tuer sa parenté. C’est ça aussi la profonde humanité d’Arjuna, cette peur qui l’habite constamment pendant cette guerre de tuer son oncle Bhishma ou son maître Drona. Lui qui est le plus grand guerrier de la terre, né pour ça, quand Drona lui dit dés la première partie : « tu dois me tuer », il comprend tout à coup ce que ça veut dire cette vie de guerrier, tuer même son maître. Arjuna, c’est quelqu’un qui a toujours ce poids sur lui. C’est la beauté, la complexité de ce personnage. Krishna est obligé de faire tuer son fils pour le pousser à la guerre.

M. M. : Krishna joue pratiquement un rôle de metteur en scène vis-à-vis d’Arjuna, il l’accouche de lui-même …

V. M. : C’est vrai, il est aussi le metteur en scène des autres Pandavas.

M. M. : Dans la troisième partie, les personnages révèlent leur vraie nature à l’épreuve de la guerre, et en particulier dans leur mort. Arjuna, lui, ne meurt pas, mais son corps se dégrade lentement, couvert de plus en plus de boue et de blessures. C’est comme s’il se définissait moins par un destin que par un cheminement, une expérience. Tout son personnage n’a cesse de changer au cours de l’histoire. Il commence par être un personnage naïf, de conte de fées …

V. M. : Oui, il bouge sans cesse. Au début, il vit tout comme un jeu, être un héros, un guerrier, il le vit comme un sport. Il est riche, de famille royale, légitime, il a tout. Dans la deuxième partie, il comprend que ça ne suffit pas d’avoir toutes les qualités, il faut travailler, il commence un parcours initiatique de la vie, et dans la troisième partie, c’est l’affrontement à la réalité de soi.

M. M. : Il le refuse longtemps cet affrontement …

V. M. : C’est très humain. On a tous une rèalitè en soi qui attend d’être accomplie par un chemin dans lequel soit on s’engage, et c’est très dur, soit on passe à côté.

M. M. : En somme, tu l’as rendu proche de toi, Arjuna, il n’est plus du tout lointain, ni spécifiquement indien, ni dieu…

V. M. : Tu le vois d’après ce que je dis ? Je m’approche de lui petit à petit. Cela paraît très naturel à dire tout cela, mais pour arriver à le dire, on passe par un chemin très long.

M. M. : Arjuna, contrairement à Bhishma, Duryodhana ou Kama, n’est jamais seul. Il fait partie du groupe des Pandavas, et il est assisté de Krishna. Cela implique de pouvoir jouer dans un rapport très étroit avec d’autres comédiens. Est-ce que cela a représenté une difficulté pour toi ?

V. M. : Cela a été, est toujours, une vraie difficulté pour moi. Comme je viens du cinéma où on joue seul, il a fallu que j’ apprenne à écouter les autres, à leur répondre, et Peter a dû me mettre sur cette voie complètement nouvelle. Pour moi c’est une conquête de réussir cet échange avec les autres, mais ce n’est pas encore acquis, rien n’est acquis.

Paris, 21 et 28 mai 85

Propos recueillis par Martine Millon.

Sotigui Kouyate (Bhishma-Parashurama)

Martine Millon : J’aimerais que tu te situes un peu, tes origines, ce que tu as fait avant ce rôle. Tu as l’air de venir du désert …

Sotigui Kouyate : C’est le cas. Je viens de Ouagadougou, capitale de l’ex-Haute-Volta, un pays sahélien : au nord, il y a le désert. En remontant plus loin, ma famille est d’origine malienne, depuis plusieurs générations. J’ai fait beaucoup de séjours en France, mais je n’y reste pas, ma base, c’est mon pays. Quand j’étais jeune, j’ai fait beaucoup de sport, j’étais joueur de football, j’ai même joué contre l’équipe de France.

M. M. : Brook parle souvent du théâtre en termes d’entraînement sportif, comme celui d’une équipe de football …