Ces deux textes (La flèche d’Arjuna et Le fleuve et la flaque) ne sont pas des textes de critique. Mais des textes de spectateurs qui témoignent de leur premier contact avec Le Mahabharata. Nous avons voulu élargir ainsi le cercle, afin d’ajouter au discours sur le travail l’amorce du discours sur le regard. En voilà les premiers mots.

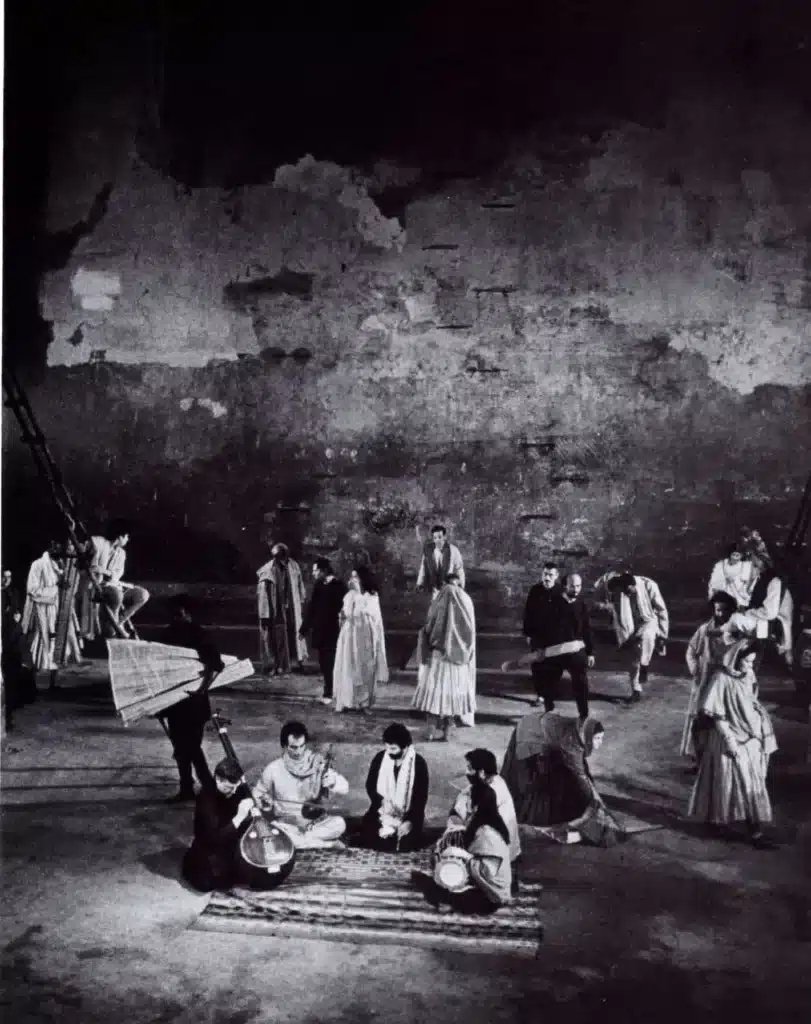

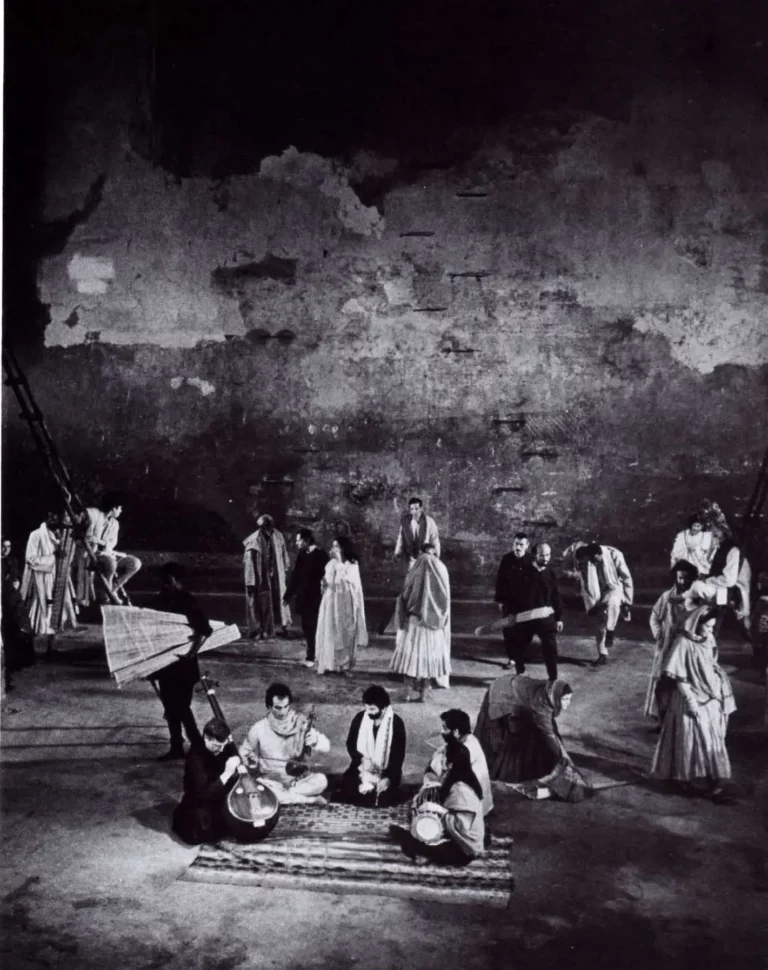

Il y a de l’eau aux Bouffes Loin derrière, dans l’ancienne cage de scène, on a creusé le lit du fleuve — le théâtre concentre la vie, aime répéter Brook — et d’emblée surgit le souvenir, fût-il imaginaire, du Gange avec tout ce qu’il anime comme vie collective. Le pays du fleuve est donc là. Devant, tout prés des spectateurs cette fois-ci, une flaque d’eau dans la terre battue du sol pourrait être le reste d’une pluie terrible, mais il n’en est rien. Pas de boue autour, ni de terre mouillée. Aucune motivation réaliste ne vient la justifier. Ni aucune mémoire non plus. Elle est de l’ordre de la représentation et elle s’inscrit dans le paysage du Mahabharata aux Bouffes comme l’autre versant du fleuve. L’eau qui stagne et l’eau qui coule. L’eau dans laquelle l’image se reflète et l’eau qui dit le mouvement, dont parfois on entend le murmure. Si le fleuve est indien, la flaque, elle, est sans contingence, ni appartenance. La vérité du Mahabharata se trouve entre les deux. Ou plutôt, elle résulte de leur conjugaison. Du fleuve et de la flaque. Leurs eaux bordent “le plus grand poème du monde ».

Il y a donc de l’eau aux Bouffes et elle engendre ce que Bachelard appelle “l’imagination matérielle », imagination « qui peut ranimer sans cesse les images traditionnelles, qui met en vie certaines vieilles formes mythologiques ». La phrase de Bachelard dit la vocation de l’eau dans le spectacle. Matrice commune du réel indien autant que des mythes indiens, elle sert de premier point d’ancrage au Mahabharata car, comme toujours, Brook entend partir du concret.

Sur l’aire de jeu, un parcours particulier semble faire sens. Souvent les personnages — je dis bien “souvent » et non pas“toujours », vu que Brook fuit toute systématisation excessive ‑traversent le pont jeté par-dessus le fleuve pour s’approcher de la flaque, comme s’ils devaient surmonter ce qui est nettement indien pour pouvoir accéder à la flaque, espace qui n’est affilié ni à une culture, ni à un monde. D’ailleurs, il se trouve au carrefour, spatialement parlant, entre le fleuve et le public, entre là-bas et ici. La flaque, à l’intérieur du spectacle, tient donc d’un espace intermédiaire, et aussi d’un espace à usages multiples.1 Elle rappelle les liens de nature traditionnelle du poème à l’eau, et en même temps, elle participe aux événements de l’histoire. Selon l’esthétique brookienne, la flaque change de nature avec le déroulement du spectacle, en faisant penser aux bobines d’Ubu aux Bouffes, mais cette fois-ci, la transformation ne s’impose pas avec autant d’évidence le traitement de l’eau est multiple, et jamais ludique.

Ce spectacle de plus de huit heures, dont la longueur même renvoie aux origines, grecques, orientales, commence par l’enfant qui vient se rafraîchir le visage avec l’eau de la flaque. Alors l’eau est première, source de purification. Mais doit-on le redire ? Le spectacle se refuse à codifier rituellement l’acte, pour nous montrer plutôt un geste de début, geste qui pourrait être tout à la fois traditionnel et quotidien. Il fait écho simultanément à l’aube d’une culture autant qu’à celle de la vie. L’enfance et l’eau réunies nous arrachent à l’Histoire. Tarkovski aussi, dans son Roublev, entourait d’eau et de pluies le Russie comme terre immémoriale. Il y a dans l’élément aquatique, souvenir du liquide matriciel, un rappel puissant des origines.

Après l’enfant qui se mouille le visage, c’est un dieu indien, Ganesha qui lave sa trompe d’éléphant dans la flaque. Et puis c’est le tour de “la déesse du fleuve » de révéler son identité à côté de la flaque. Plus tard, les pétales utilisés pour une cérémonie glissent sur la surface de l’eau, ou ensuite on pose des coupelles avec des petites bougies allumées, ou bien on éteint les torches qui ont servi à une étrange opération. Ainsi rattachée à la dimension rituelle de l’Inde,“la flaque des origines » devient “la flaque de la tradition ».

Mais cette flaque participe aussi de la dimension magique, car là résonnent des voix lointaines où on convoque des êtres absents. Dans la forêt, les Pandavas, la gorge sèche, boivent l’eau du lac, en dépit de l’interdiction qui leur est faite, et Yudishthira, le seul à pouvoir résister, parvient à répondre aux questions et à vaincre ainsi les pouvoirs maléfiques de l’eau. L’eau est l’épreuve. Plus tard, entouré de flammes, Duryodhana, le regard fixé sur l’eau appelle l’esprit d’Arjuna. Et, au fond, c’est au même registre qu’on peut rattacher le geste de « la déesse du fleuve » qui, après chaque naissance, jette ses fils dans l’eau de la flaque. Ils y retrouvent leur milieu naturel. La flaque est donc investie des ressources qui tiennent de la magie et de tout ce qu’elle suppose comme pouvoirs secrets.