Georges Banu : Vous avez travaillé avec Peter Brook lors de La Cerisaie pour la première fois. Comment l’avez-vous rencontré ? A partir de quoi votre dialogue s’est-il engagé ?

Chloé Obolensky : C’est vrai.

J’ai rencontré Peter Brook au moment où il allait monter La Cerisaie et curieusement sa proposition arrivait après une période de quatre ans durant laquelle j’avais décidé de ne plus travailler au théâtre afin de pouvoir préparer un livre de documentation illustrant les thèmes principaux de la vie en Russie au dix-neuvième siècle à travers la photographie originale.

G. B. : Il est devenu un livre de référence. Je l’ai vu à Helsinki où quelqu’un émerveillé me l’a montré, un ami metteur en scène aux Etats-Unis m’en a parlé avec enthousiasme, je l’ai aperçu dans la bibliothèque des scénographes, et enfin un écrivain était ravi de le recevoir en cadeau de Noël… On voit là-dedans la photo dont, certainement, Stein et Hermann se sont inspirés pour Les estivants.

C. O. : Cela me fait plaisir car le but était aussi d’offrir aux scènographes une documentation utile sur cette période précise. La proposition de Peter Brook arrivait juste au moment où je venais de finir ce livre et cela m’est apparu comme sa suite naturelle.

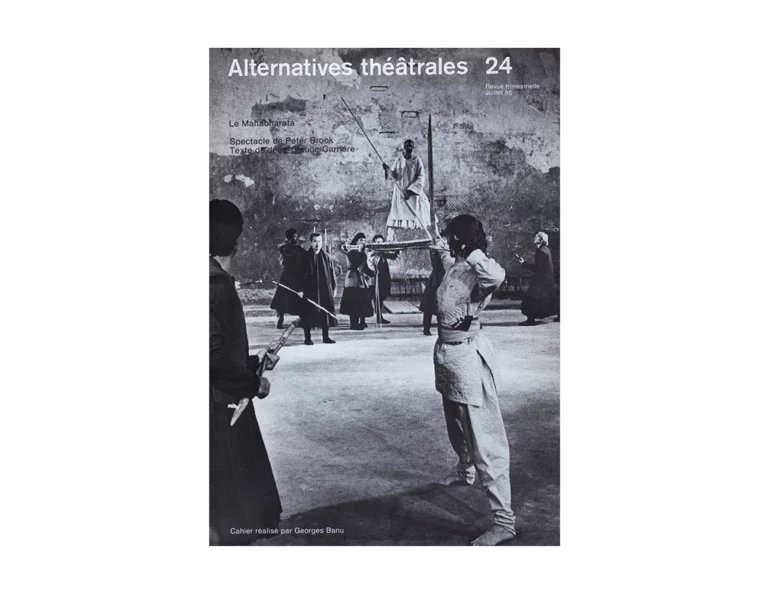

G. B. : Vous attachez donc beaucoup d’importance à la documentation dans le travail scènographique. Comment avez-vous procédé pour Le Mahabharata ?

C. O. : Je pars toujours de la documentation. Pour Le Mahabharata j’ai tout d’abord commencé par aller en Inde avec Brook et Carrière. Ce fut un voyage extraordinaire et ce n’est qu’en rentrant que j’ai constitué une documentation approfondie de ce qui me paraissait important pour le projet. Par la suite, je suis retournée en Inde, cette fois avec Pippa Cleator, qui m’assiste, chercher des tissus, trouver des objets, noter des coupes. On a par exemple longuement travaillé les dessins au musée du textile d’Ahmadabad. L’idéal, ce serait évidemment de pouvoir y retourner ; on en éprouve tous le besoin, puisque nous continuons à chercher, à modifier.

L’intérêt de la collaboration avec Peter Brook vient de la volonté de ne pas se fixer sur une image, de préserver à la scénographie la même possibilité d’évolution que celle dont disposent les comédiens ou même Jean-Claude Carrière. Il s’agit de développer constamment. Cela engendre, certes, des difficultés techniques car nous devons produire des costumes, des objets en trois dimensions et cela demande un temps diffèrent, le temps de la réalisation. Mais enfin on y arrive.

G. B. : Cette fois-ci, vous avez dû chercher une proposition d’espace non pas pour une œuvre dramatique, mais pour une œuvre épique au déploiement énorme, aux espaces multiples, différents. Y a‑t-il une différence entre la solution apportée à un texte dramatique et celle apportée à un texte épique ?

C. O. : Chaque sujet — comme vous le savez — demande des solutions qui lui sont propres, mais ici, bien entendu, ce qui est intéressant c’est la progression, l’évolution du projet vers une précision toujours plus grande.

G. B. : Vous avez procédé par éliminations successives. Et, Peter Brook le dit dans son entretien, il y a eu des solutions auxquelles vous avez renoncé pour parvenir à cette vision finale.

C. O. : Au début, toutes les possibilités étaient ouvertes. Par exemple, on a pensé à un moment donné à un sol inégal, vallonné avec des petits murets. C’était une solution très intéressante mais impraticable sur toute l’étendue de la pièce, ou plutôt des trois pièces. D’ailleurs, étant donné la multiplicité des actions, toute solution qui risquait de figer était à éviter. Au contraire, je dirais que nous cherchons avant tout une grande fluidité.