Catherine Hiégel est sociétaire de la Comédie Française. Elle interprétait dans QUAI OUEST, le rôle de Monique, dans la mise en scène de Patrice Chéreau, en 1985.

Serge Saada : Connaissiez-vous les pièces de Bernard-Marie Koltès avant de jouer dans QUAI OUEST ?

Catherine Hiégel : J’avais vu représenter au Petit Odéon LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS dans une mise en scène de Jean-Lue Boutté, et j’avais trouvé ce monologue superbe. De COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS mis en scène par Chéreau, j’ai le souvenir d’un climat complètement neuf par rapport à ce qu’on voyait alors. Puis Patrice Chéreau m’a demandé de lire QUAI OUEST qui, au départ, avait été commandé par la Comédie-Française1 ; c’est ainsi que je me suis retrouvée à Nanterre.

S. Sa. : Comment avez-vous abordé le rôle de Monique ?

C. H. : Comme elle parle beaucoup de sa maman, on imaginait toute la kyrielle de frustrations de ce genre de femmes. Des femmes d’abord étouffées par leur mère, ensuite dominées par l’angoisse de l’homme et des hommes, et très vite étouffées à nouveau par leur travail et leur patron.

C’est une femme amoindrie par la vie qui arrive dans ce hangar. Elle est déjà complètement bloquée et ce n’est probablement pas le hangar de QUAI OUEST qui va l’aider à s’épanouir, au contraire. Il va la traumatiser à vie.

Je trouve que c’est un personnage attachant pour toutes ces raisons. On découvre à travers elle tout ce qu’une société peut faire d’un être, que ce soit par l’éducation ou par le travail ; et au cours de QUAI OUEST, on découvre aussi comment, petit à petit, on peut défaire quelqu’un et l’amener à l’état dans lequel se trouve Monique à la fin de la pièce : une pauvre paumée, quelqu’un de complètement perdu, une folle.

S. Sa. : Ce qui est comique dans ce personnage, c’est son entêtement, tout au long de la pièce à faire référence à sa famille.

Elle dit à Koch : « Je pourrais être,moi, tranquillement, dans ma famille où on s’aime sans histoire ; vous ne savez pas ce que c’est qu’une famille, vous, des frères des sœurs ; et moi je suis ici à cause de vos caprices. »

C. H. : C’est ce qu’elle dit, mais on a l’impression que cette famille doit avoir sur elle un poids moral terrifiant. On peut vraiment imaginer l’éducation morale serrée et idiote dont elle est le fruit, avec toutes les barrières que cela comporte. C’est ce qui a fait d’elle la femme qu’elle est, une petite-bourgeoise arrêtée, bloquée — depuis l’enfance, je crois -, complètement coincée dans ce rapport papa, maman, frères, sœurs. C’est pour cela qu’elle en parle tout le temps ; c’est le seul appui qu’elle ait et cet appui est très lourd, à mon avis.

S. Sa. : C’est elle qui ouvre la pièce.

C. H. : Oui, et c’est mon plus grand souvenir de peur dans ce hangar… C’est toujours terrible de débuter une pièce, mais commencer par un monologue (ou presque), c’est encore plus difficile.

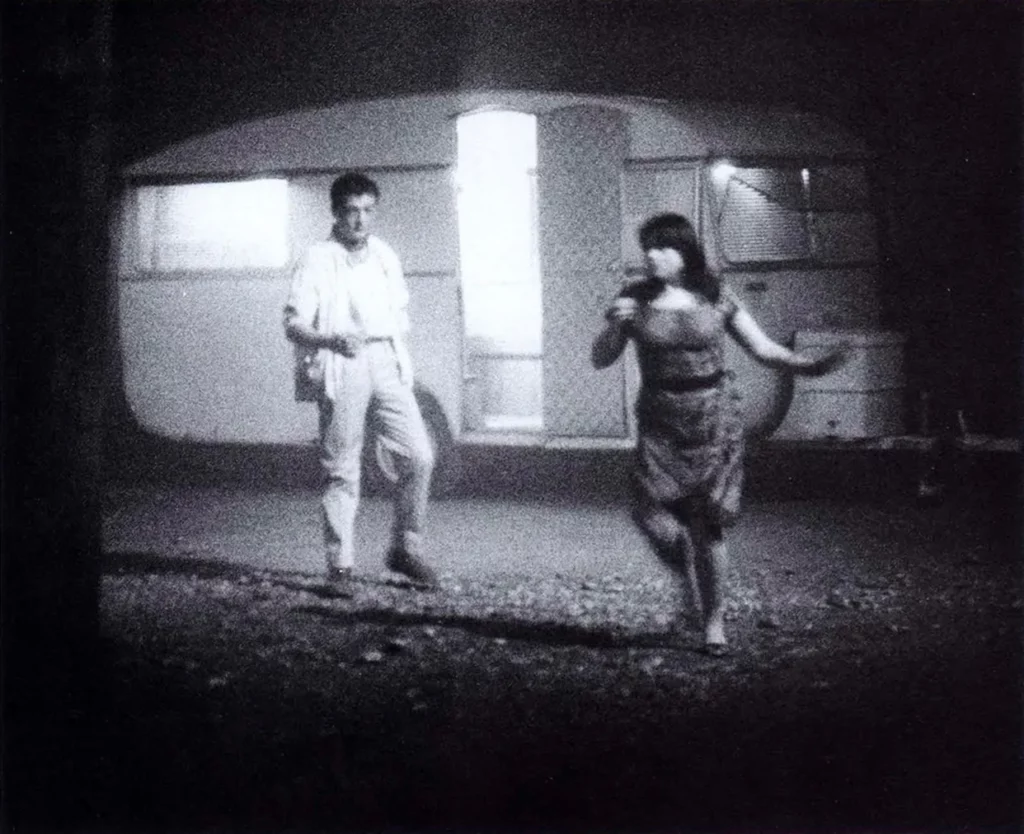

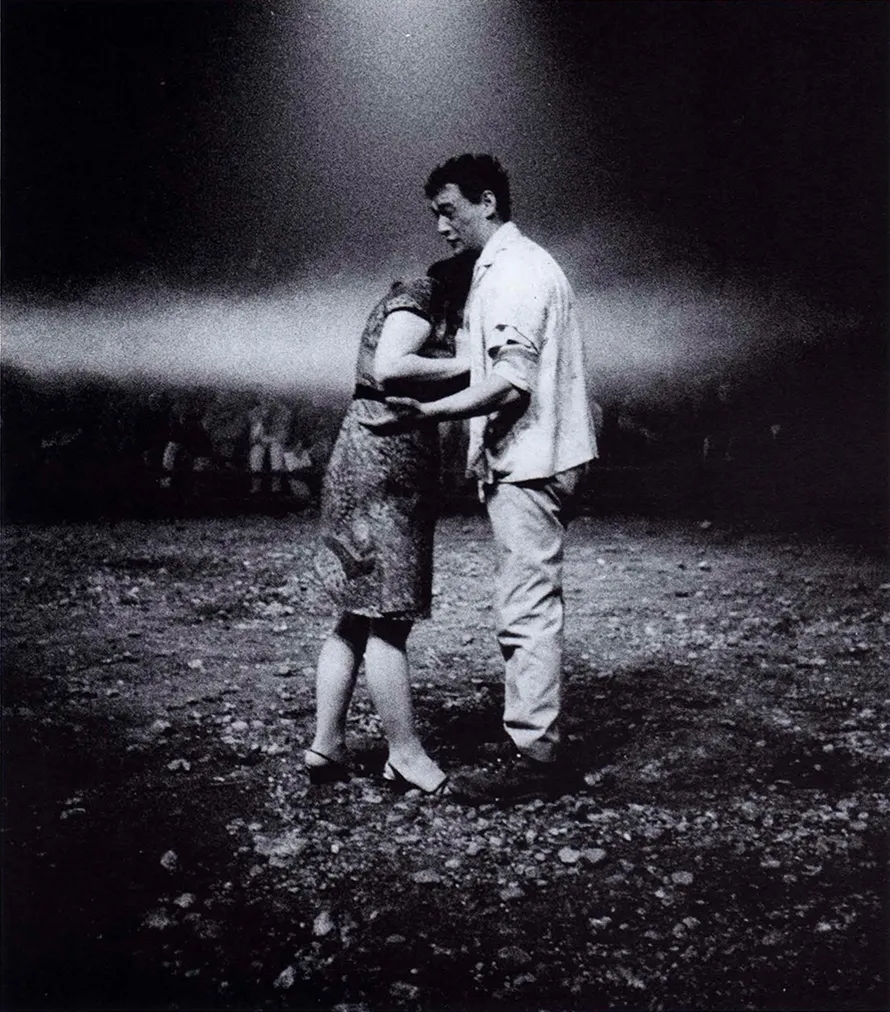

Arriver dans ce hangar de nuit, en ayant abandonné une superbe Jaguar pas très loin, commencer sans voir où on met les pieds, et démarrer le texte toute seule me faisait très peur. À tel point que lors des premières, je n’arrivais pas à traverser leplateau et à me placer toute seule avant le début du spectacle ; j’avais peur de tomber et je ne voyais rien. Un machiniste m’accompagnait en me tenant le bras ; il me plaçait entre deux containers et j’attendais le cœur battant que l’obscurité arrive en scène pour me projeter moi-même dans le noir.

Je savais que je commençais la pièce propre, dans un joli petit tailleur, bien coiffée, et que je la finirais trempée, mouillée, les genoux en sang, le corps sale, et en larmes. C’était une décadence qui arrivait tout doucement. Pour montrer cette dégradation du personnage au fur et à mesure, je changeais trois fois de tailleur et trois fois de chaussures. C’était curieux de commencer comme ça, petite et propre entre deux containers, et de savoir que deux heures après elle serait une loque.

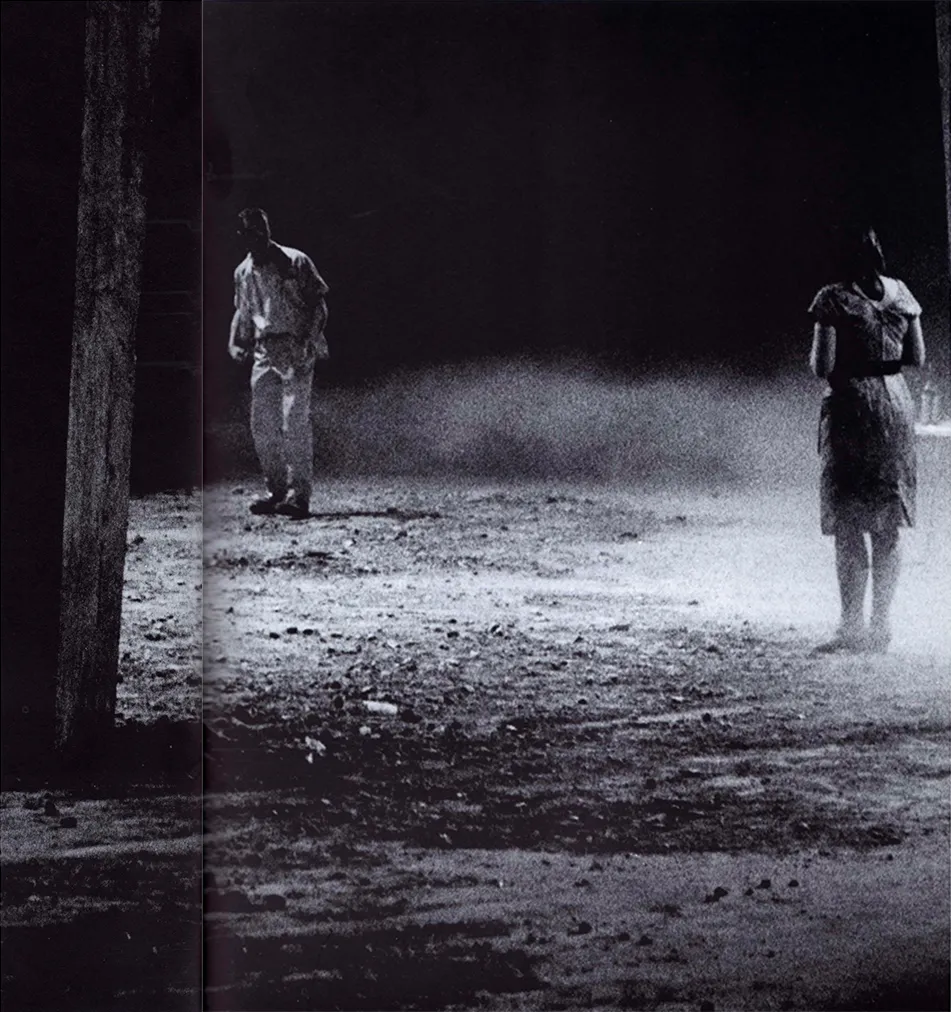

S. Sa. : Ils sont deux étrangers, Monique et Koch, à « débarquer » dans ce quartier isolé, quai ouest. Mais on a l’impression que dans ce faux couple Monique est plus étrangère que Koch. Lui vient pour se suicider et il va trouver Abad. Est-ce que, dès le début, Monique n’est pas de trop ? Koch aurait pu être le seul étranger.

C. H. : Oui, mais c’est un homme, et c’était intéressant de mettre une femme en prise avec tous les hommes qu’il y a autour du hangar. C’était intéressant aussi de montrer quels rapports cet homme, Koch, entretient avec les femmes, et en l’occurence avec celle-là ; et comment, cette femme réagit dans ce monde qu’elle ignore complètement, et qu’elle ignorera toujours d’ailleurs. De voir comment, dans ce contexte, cette femme d’affaires perd tout appui et tout repère.

Le personnage de Monique m’a atteinte dans mon corps. Finir en rampant dans cette eau sale, finir dans la fatigue et presqu’au-delà de la peur elle a tellement peur que je crois qu’à partir d’un certain moment elle n’a même plus peur, toute cette dégradation physique qu’elle subit au cours de la pièce m’avait inconsciemment atteinte et j’ai eu pendant plusieurs jours des cloques sur la peau, comme si j’étais tombée dans les orties. Mon costume me brûlait ; il fallait que je m’enduise de pommade pour le mettre. J’ai fait une allergie nerveuse à cette dégradation, à cette angoisse, à la déchéance de cette pauvre fille dans ce hangar.

Je crois qu’elle se retrouve seule et folle. Elle ne pourra jamais redevenir ce qu’elle était avant d’entrer dans le hangar. J’avais l’impression d’un traumatisme à vie bien qu’il ne s’agisse pas d’une folie qui s’exprime par des mots ou par des hurlements. Mais à la fin, elle est assise par terre, complètement décalée. Claire a beau la coiffer, Monique ne résiste plus à rien. C’est ce qui la rend attachante.

Koch, lui, était un des personnages qui faisait le plus rire Koltès : le type qui montre ses chaussures … Sa montre est une Rolex, sa voiture une belle Jaguar, tout est griffé, tout dit son argent, sa réussite. Il a la panoplie totale de ce qu’on doit avoir quand on veut montrer qu’on a de l’argent et en même temps c’est un personnage louche et cynique. Monique est plus paumée ; Koch a le culot de ses abjections.

S. Sa. : Koltès avait envie que QUAI OUEST présente un comique immédiat.

C. H. : Oui, je crois qu’il regrettait que les gens ne rient pas plus — il était parfois déçu d’être pris au sérieux. Il a développé une dérision volontaire autour de Koch, de Monique, et aussi de Rodolfe.

Chéreau était très critique par rapport au personnage de Monique et à ses vues petites-bourgeoises. Koltès m’avait beaucoup aidée en me disant qu’elle devait faire rire. C’est d’ailleurs ce qui se passait quand je la jouais ; ses ridicules, ses complexes, sa façon d’être mesquine dans les situations les plus démentes faisaient rire les gens. Au début cela m’inquiétait, je craignais que ça ne corresponde pas à ce qu’il avait écrit. Mais plus les gens riaient, plus il était content. C’était vraiment une chose à laquelle il tenait, et je comprends pourquoi : au fond, le rire enlevait à Monique de sa méchanceté et de sa mesquinerie. D’être soudain touchée de ridicule, ça l’enrichissait, ça l’agrandissait.

S. Sa. : Dans la mise en scène de Chéreau, on retrouve dans les décors de DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON les containers de QUAI oUEST. Pensez-vous que la SOLITUDE permet d’expliquer QUAI OUEST ?

C. H. : Oui, je trouve que la SOLITUDE est presque la suite de QUAI OUEST — ou plutôt sa préface. Là, le troc est une situation de base extraordinaire, et Koltès ne quitte jamais le sujet, il ne prend jamais volontairement de fausses pistes. Tandis que dans QUAI OUEST il y a beaucoup de fausses pistes. Souvent une histoire commence et ne finit pas. Il y a ainsi la mort de la mère, celle de Koch, le dépucelage de Claire (ce sont de petites morts) mais toutes ces pistes ne mènent nulle part.

S. Sa. : Comment parler de QUAI OUEST par rapport aux autres pièces de Koltès ?

C. H. : Je ne crois pas que ce soit une œuvre à part. C’est la même famille, la même quête inaboutie. Et puis, ce qui lie toute l’œuvre de Koltès, c’est la langue. Koltès a vraiment un langage comme on peut dire que Claudel en a un. À juste titre, quand nous l’avons travaillé, Chéreau nous demandait de respecter la ponctuation comme lorsqu’on travaille la prose de Claudel. Contrairement à ce que l’on croit, ce n’est pas un langage quotidien, réaliste, vériste. Il y a une vraie écriture, un vrai style, et Koltès doit être abordé comme tel et non pas comme on aborderait un scénario de film. Dans son interprétation du Dealer, Chéreau joue le texte comme il jouerait des alexandrins et il a raison. Quand on essaie d’amener Koltès dans le vérisme, on le diminue.

S. Sa. : Est-ce que le texte est difficile à aborder ?

C. H. : Oui, parce qu’il faut être très précis. Par exemple Monique a un tie verbal : elle dit toujours « Seigneur !». Ces « Seigneurs»-là n’étaient jamais placés n’importe où ; si, en l’apprenant, je déplaçais le « Seigneur », la phrase basculait. La ponctuation est aussi très importante chez Koltès comme elle l’est chez tous les grands auteurs. Le texte demande une grande précision de mémoire ; s’il est difficile, c’est qu’il n’entre jamais dans le langage courant.

Ces voyous, ces paumés que Koltès a représentés, on doit les aborder comme des immenses personnages. Ce serait les diminuer que de les rendre bafouillants, de leur faire commencer une phrase avec ben, euh… Il n’y a jamais de bavure dans le texte de Koltès.

Ce qui est frappant aujourd’hui à propos de QUAI OUESt, c’est que, de toute l’œuvre de Koltés, c’est la pièce la plus travaillée dans les cours et au Conservatoire par de jeunes acteurs. Je vois des QUAI OUEST partout.

Propos recueillis par Serge Saada, février 1990.

- Jacques Toja en était alors l’Administrateur général. ↩︎