En 1986 Heiner Müller a traduit QUAl OUEST. Convaincu de l’importance de la pièce, mais ne parlant pas le français, Müller est parti d’une première traduction de Maria Gignoux-Prucker, ce qui a déclenché une polémique dans la revue Theater heute ; on reprochait à Müller d’avoir trahi l’original. Koltès de son côté, bien que ne parlant pas l’allemand, défendait la traduction de Müller : « Cette fois-ci, déclarait-il au Spiegel, j’avais donné ma pièce non à un traducteur mais à un écrivain. Je trouve que c’est une très bonne chose que Heiner Müller ait inséré ses propres mots dans la pièce. »

Olivier Ortolani : Partant d’une traduction brute (« Rohübergetzung ») de Maria Gignoux-Prucker vous avez traduit et adapté QuAl oUEST de Bernard-Marie Koltès. Qu’est-ce qui vous a amené à traduire cette pièce ?

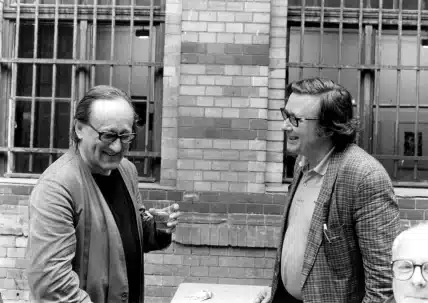

Heiner Müller : Patrice Chéreau m’a demandé si je pouvais traduire QUAI OUEST. Je crois que c’était après DE L’ALLEMAGNE au Petit Odéon. Je l’ai fait avec très mauvaise conscience, parce que je ne parle pas le français et je savais que ça deviendrait un petit peu un autre texte. C’est de là aussi qu’est née la grande polémique autour de ma traduction. Malgré tout je crois que le texte est bon et que cette traduction ne nuit pas à Koltes. Mais il manque quand même une dernière touche de feeling. Pour moi c’était un travail très important et très intéressant. Se glisser simplement dans un tel texte. Je ne cesse de trouver que c’est une pièce énorme. Ça ne m’intéresse pas du tout de savoir si dramaturgiquement elle est parfaite ou non, c’est un texte énorme. Comme en général les textes de Koltès.

O. O. : Qu’y a t‑il de tellement énorme dans ces textes ?

H. M. : Pour moi ce qu’il y a d’énorme, c’est ce mélange de Rimbaud et de Faulkner. Les personnages sont construits et développés entièrement à partir du langage. En même temps on trouve dans ces textes une structure molié-resque. Cette structure moliéresque, cette structure d’aria apparaît le plus nettement dans LE RETOUR AU DÉSERT. Ce qui a sans doute aussi à voir avec le sujet : la famille française dans laquelle soudain quelque chose d’étrange fait irruption. Ce que fait Koltès, c’est quelque chose de très rare dans l’écriture dramatique récente. Les pièces des autres auteurs n’ont souvent qu’une structure d’intrigue et l’intrigue est ennuyeuse au théâtre. Il faut plutôt rendre obscure ou faire sauter cette structure d’intrigue. Chez Koltès par contre il y a une structure d’aria. Cela veut dire que l’auteur est plus ou moins directement présent dans ses textes, dans ses personnages. Je trouve ça très important, parce qu’en ce moment la tendance générale est l’extinction de l’auteur, l’expulsion de l’auteur du texte et aussi du théâtre. C’est pourquoi Koltès a été au fond le seul qui m’ait intéressé dans la nouvelle dramaturgie.

O. O. : On vous a reproché d’avoir fait une traduction parfois trop littérale, qui colle trop au texte original français, sans vous être efforcé de trouver les équivalences allemandes. Mais c’est justement cela que je trouve intéressant, car par là vous montrez le côté construit du langage de Koltès, vous lui donnez toute son étrangeté, vous le faites grincer, et vous le rendez difficile à consommer. A maintes reprises on se heurte au choix de votre vocabulaire et de votre syntaxe et cela a pour effet de poser davantage de questions sur les enjeux de la pièce.

H. M. : Il y a surtout une différence entre la situation française et allemande. En français la différence entre la langue du tiers monde et le français n’est probablement pas aussi perceptible. Ça reste du français. L’Allemagne n’a jamais eu un empire colonial. Il n’y a eu que cette tentative en Afrique et rien d’autre. C’est pourquoi en Allemagne les étrangers sont plus des étrangers qu’ils ne le sont en France. La France assimile plus vite et l’Allemagne ne peut assimiler que peu l’étranger. Pour montrer cette différence le texte doit aussi être plus étrange. Il s’approche alors un peu de DANS LA JUNGLE DES VILLEs de Brecht qui, par rapport au langage courant, est aussi à bien des moments un texte très étrange. Et on y trouve une constellation similaire. Seulement chez Brecht c’est beaucoup plus littéraire et plus issu de lectures que d’expériences vécues ; contrairement à Koltes.

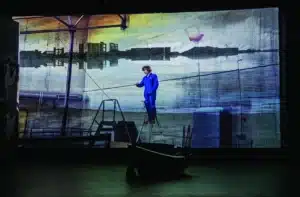

O. O. : Vous avez toujours considéré le théâtre comme « laboratoire social ». Chez Koltes le théâtre ressemble aussi beaucoup à un lieu d’expérimentation, car il organise souvent la rencontre de personnages issus de milieux très différents et qui n’ont apparemment rien de commun entre eux, juste pour voir ce qui va se passer. D’autre part QUAI OUEST m’a un peu rappelé le fragment FATZER de Brecht, sans doute son œuvre la plus expérimentale et qui vous a préoccupé aussi pendant longtemps. Je ne sais pas si c’est un hasard ou non, mais un personnage de QUAI OUEST porte le même nom qu’un personnage de FATZER : Koch. Mais ce qui est plus intéressant, c’est que les deux auteurs montrent un groupe de personnages — chez Brecht ce sont des prolétaires avec une conscience révolutionnaire, chez Koltès ce sont des sous-prolétaires — qui sont coupés du reste de la société et qui s’entretuent, parce qu’ils n’arrivent pas à sortir de leur ghetto.

H. M. : Je crois que FATZER est un modèle de base pour ce siècle. D’autre part il remonte à un autre modèle, les NIBELUNGEN. On y retrouve également FAUST. Ça perce de partout. Ce que vous décrivez, cette différence, ce passage du prolétariat — tel que Brecht le définit plus ou moins — au sous-prolétariat est certes important. Au centre rien ne bouge plus, les mouvements ne partent que des marges. C’est la vieille dispute entre Marx et Bakounine, où, vu d’aujourd’hui, Bakounine avait probablement raison. lorsqu’il reprochait à Marx d’exclure le sous-prolétariat et de ne pas y voir un potentiel de changement. Ainsi le prolétariat a dégénéré en syndicat (rires), et plus rien n’y bouge. Le mouvement n’existe qu’aux marges, géographiques et sociologiques. C’est aussi une des raisons pour lesquelles Koltès est très important.

O. O. : Brecht était d’avis que la société pourrait tirer le plus grand profit de la représentation de modes de com- portements asociaux. Mais lui-même ne s’y est intéressé que dans ses premières pièces et a laissé tomber assez vite cette idée.

H. M. : Ça, c’était la faute d’Helene Weigel. Elle l’a discipliné par sa cuisine et son ménage et lui a organisé sa vie. Il avait le droit d’avoir de temps en temps une autre femme ou d’autres femmes en général, mais il fallait manger tous les jours à la même heure (rires). Bert Brecht a fait une fois une tentative d’évasion, il a déménagé dans un autre appartement à Berlin, mais au bout d’un certain temps, Helene Weigel a pu le faire revenir. Grâce à son art culinaire. Ça c’était la forme féminine de domination. Par la douceur et les soins. Les mères dévorantes. Je crois que cette mère l’a beaucoup bouffé.

O. O. : Quels sont les problèmes essentiels que vous avez rencontrés au cours de votre travail de traduction ?

H. M. : La langue allemande et ·1a langue française n’ont pas la même histoire. La langue française a été mise en ordre très tôt, elle a un système de règles bien établies. On ne peut pratiquement pas écrire du mauvais français, pour- vu qu’on sache écrire. Certes il y a beaucoup de degrés différents. L’allemand est une langue de chancellerie, le haut allemand est une langue artificielle. Le lien avec les dialectes a été coupé administrativement. Le haut allemand est une langue de fonctionnaires. Une des raisons de l’efficacité et de l’importance de Brecht est qu’il a introduit le dialecte sud-allemand dans l’allemand littéraire, car les dialectes sont plus vivants au Sud qu’au Nord.

Écrire pour le théâtre pose toujours un problème, l’allemand correct sur scène est quelque chose d’irréel, de mort. Un simple exemple. On devrait dire correctement : « lch bleibe zu Ha use wegen des Wetters ». Quand un personnage dit cela sur scène, il est foutu, il est mort. On ne peut que dire : « lch bleibe zu Hause wegen dem Wetter ». Tout le monde dit ça, mais c’est incorrect. Le théâtre ne peut se passer de l’allemand incorrect. Incorrect par rapport au système de règles établies par le Duden”’. Et ça c’est un problème.