Cet entretien a paru dans Le Monde en février 1983, sous le titre « Comment porter sa condamnation », quelques jours avant la première de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS, dans la mise en scène de Patrice Chéreau.

Chez Bernard-Marie Koltès, aux murs sont accrochés des portraits de Jack London, Bob Marley, Bruce Lee, Bob de Niro, Burning Spear. Il écoute du reggae. Le téléphone sonne : il répond en espagnol. Sur la table de travail se trouve une petite photo couleur encadrée : un hangar bâti sur pilotis, dans l’ancien port de New-York, le lieu de sa prochaine pièce tout comme le chantier français perdu en Afrique était le point de départ de COMBAT DE NÈGRE ET DE CHIENS.

Hervé Guibert : Vous avez écrit votre pièce en 1979- 1980, elle est jouée maintenant en 1983 ; de quelle façon le temps a‑t-il pu passer sur elle, ou la marquer ?

Bernard-Marie Koltès : D’habitude, pour LA NUIT JUSTE AVANT LES FORÊTS par exemple, si je ne me force pas, au bout d’un an, j’oublie ce que j’ai écrit. Cette pièce-là tout

en cherchant à garder un intérêt pour elle, et à l’entretenir, je m’en suis détaché, je la relis comme une pièce étrangère. Mais la voir jouée m’apporte un regain d’intérêt : je revois des choses que j’avais oubliées, un peu classées. Si je suis distant par rapport à la pièce, je ne le suis pas par rapport au spectacle, et c’est ce qui me permet d’aller aux répétitions sans souffrir, de pouvoir sans effort me ressouvenir de mes premières impressions pour les transmettre aux acteurs.

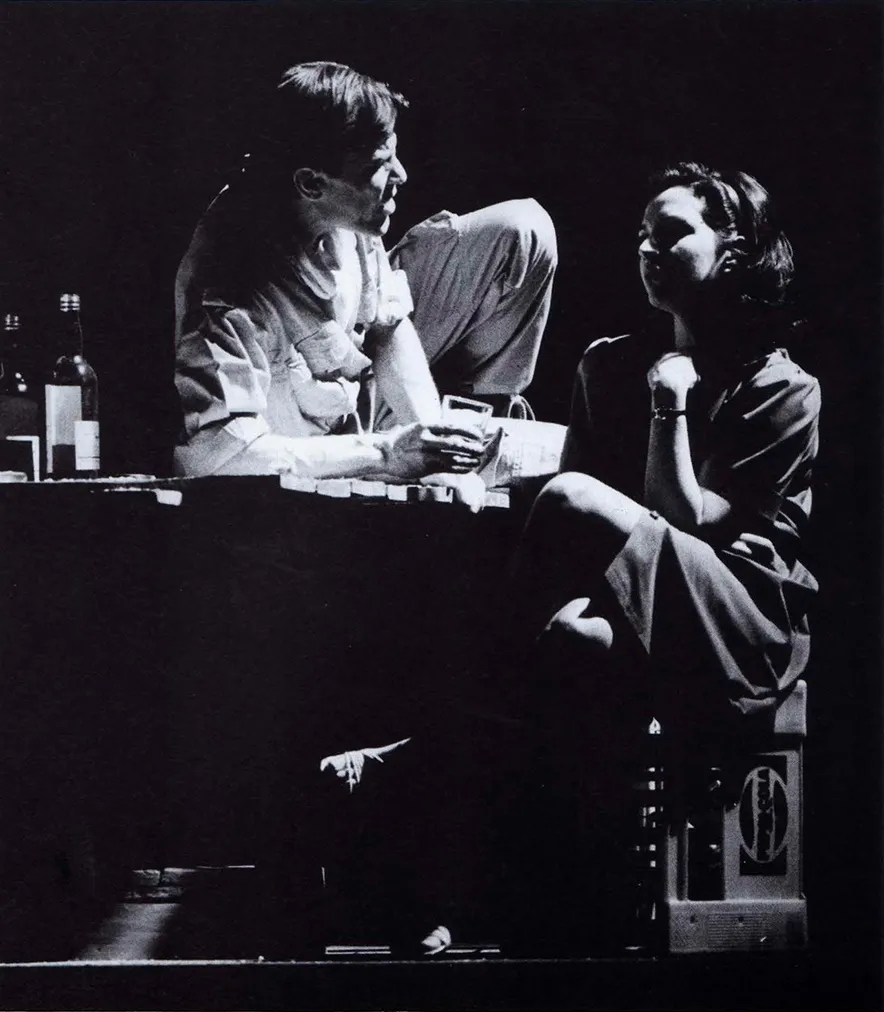

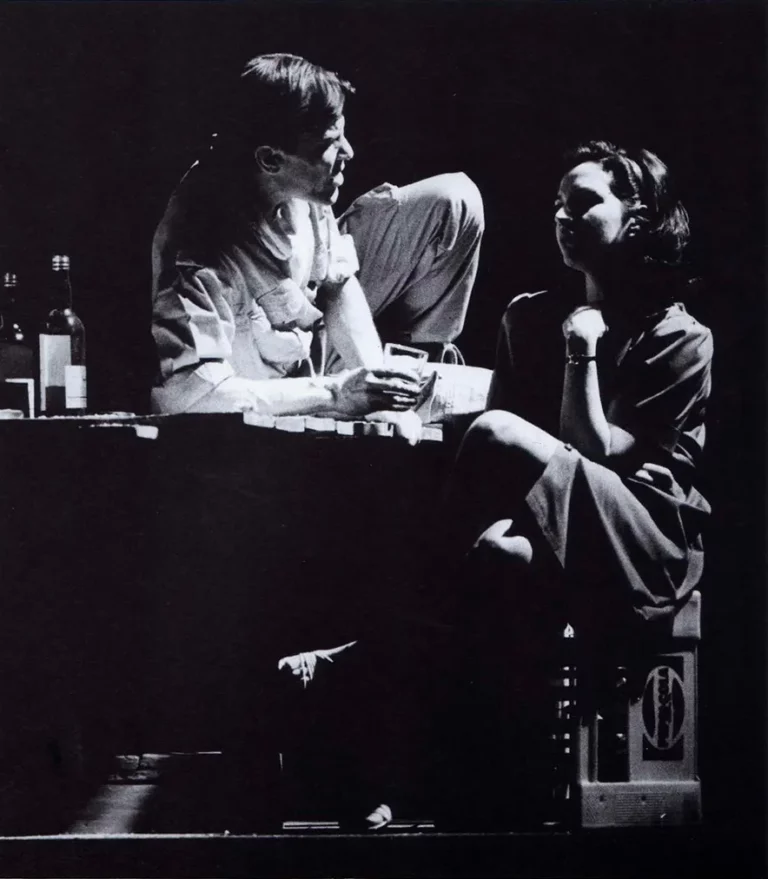

Découvrir ses défauts, aussi, me rend un grand service pour la pièce que je suis en train d’écrire. Je voulais que les deux personnages masculins, Horn et Cal, parlent ensemble, et après avoir écrit ce qu’ils disaient, j’ai dû chercher ce qui les avait réunis, et je les ai placés devant une table de jeu. Ce genre de truc ne marche que s’il est vraiment issu du dialogue et de sa raison d’être, non d’une façon extérieure. Si je devais faire rejoue,· les personnages, il faudrait que, par leur jeu, il se passe quelque chose. Il faut trouver les actions dans un rapport plus dialectique avec le langage.

Le Noir, qui vient chercher le corps de son frère ne m’est apparu qu’à la presque fin du travail. Je voulais que le Noir entre dans l’endroit, j’étais attaché à la notion d’entêtement, et d’un langage clair, d’une manière directe de voir les choses. A la fin, de toutes les évidences, il n’en est plus resté qu’une seule : il fallait que le Noir vienne récla- mer quelque chose. Et ce motif, issu de la pièce, a pu la faire rebondir, il n’était plus simplement un truc.

H. G. : Mais est-ce que le changement de gouvernement, par exemple, qui est intervenu entre le moment où la pièce a été écrite et celui où elle est jouée1, n’a pas pu émousser un peu ses violences ?

B.-M. K. : Je ne crois pas. Le fait qu’il s’agisse d’un chantier de travaux publics étranger au Nigeria ne change rien aux rapports de violence entre les entreprises des pays occidentaux et l’Afrique. Le cadre n’est pas de gouvernement à gouvernement. Et je suis content que le lieu d’origine de la pièce ne soit pas un pays faible, ni colonisé. Le Nigeria est un pays fort, de pointe, mais complètement envahi par les entreprises américaines et françaises. Le néo-colonialisme n’est pas le sujet de la pièce : on peut, bien sûr, en approfondir toutes les directions, même si clics n’y sont pas directement traitées.