Les premières représentations de DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON, dans une mise en scène de Philippe Sireuil, ont eu lieu les 20 et 21 janvier 94, au Théâtre de Sète.

Philippe Sireuil co-dirige, à Bruxelles, le Théâtre Varia. Depuis une vingtaine d’années, il a mis en scène de nombreuses pièces d’auteurs contemporains (Louvet, Piemme, Handke, Bernhard, Emond …) et du répertoire (Musset, Claudel, Tchekhov…).

Cet entretien fut réalisé en décembre 93 à Bruxelles, au moment des répétitions du spectacle.

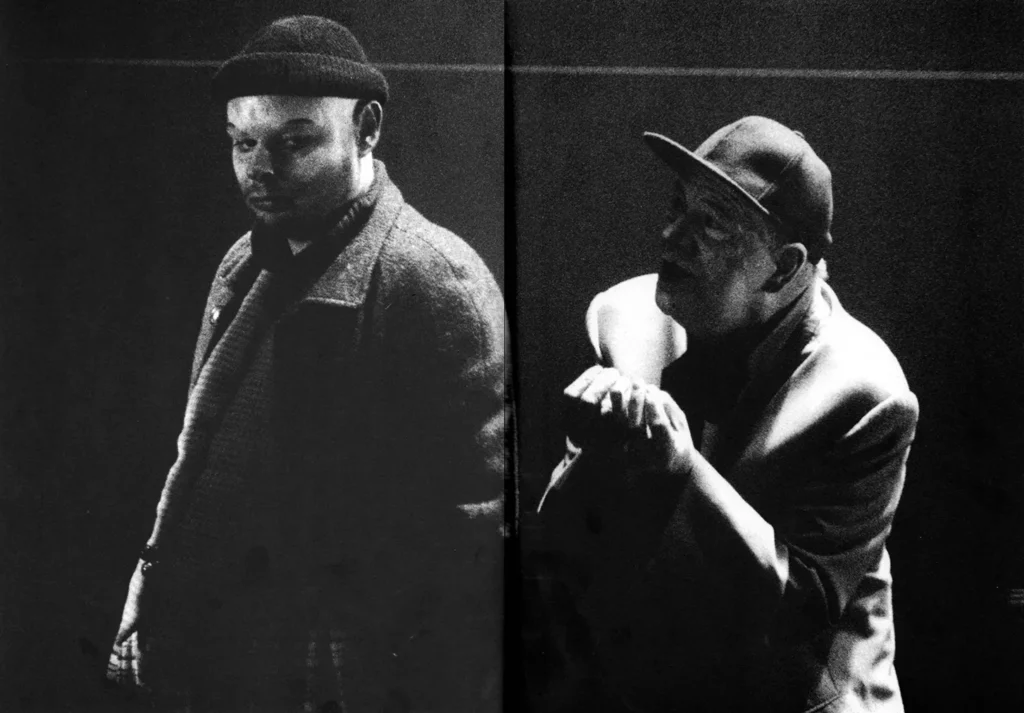

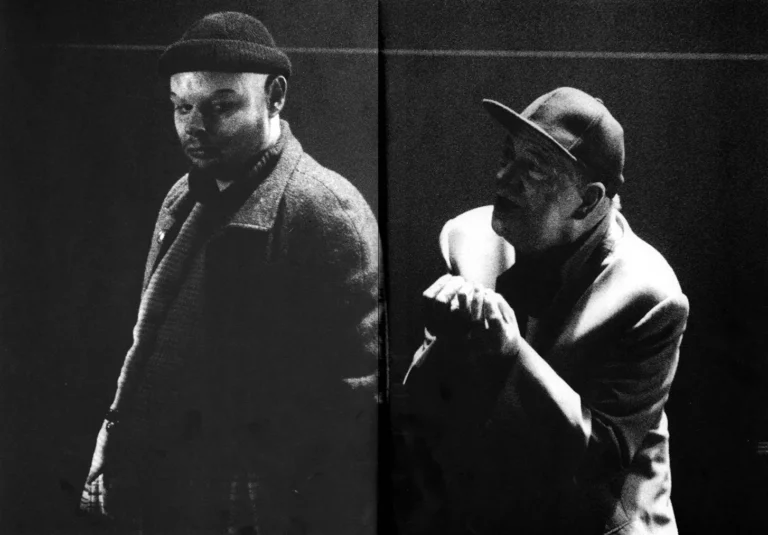

DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON est interprété par Philippe Jeusette et Christian Maillet. Philippe Sireuil signe également le décor, les costumes et les lumières. Les représentations ont eu lieu a Bruxelles, au Théâtre Varia du 17 février au 13 mars 94, puis à la Rose des Vents de Villeneuve d’Ascq du 5 au 16 avril.

Ce spectacle du Théâtre Varia est coproduit par le Théâtre de Sète / Scène nationale et la Rose des Vents / Scène nationale de Villeneuve d’Aseq, qui participent également à la réalisation de cette publication.

Anne-Françoise Benhamou :Pourquoi avoir choisi de monter simultanément et de jouer en alternance DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON et SCANDALEUSES de Jean-Marie Piemme ?1

Philippe Sireuil : Avant tout pour faire partager au spectateur le vertige qu’elles ont, l’une et l’autre, provoqué en moi à leur lecture ; pour affirmer, face à la frilosité du public, mon attachement à l’écriture contemporaine, même si a priori ce qui m’attache à un texte n’est pas qu’il soit d’aujourd’hui, mais qu’il soit tout court ; pour prolonger le travail entrepris avec un groupe d’acteurs et d’actrices.

Les deux pièces agissent, dans mon esprit, l’une par rapport à l’autre, comme un écho. Ayant toutes deux pour cadre la nuit — mais pas la nuit romantique -, elles se répondent en s’opposant ; alors que DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON SE développe en taisant toujours l’objet du désir qui sous-tend la relation entre les deux hommes, SCANDALEUSES implique constamment en son sein la passion qui s’avoue jusqu’à l’impudeur. Elles nous invitent, toutes les deux, à découvrir des territoires de langue d’où ni l’humour, ni la sauvagerie, ni la quête existentielle, ni la beauté, ni la mythologie ne sont exclus.

Chez Piemme, on ne cesse de croiser Orphée et Eurydice ; la parole du Dealer de Koltés est porteuse d’une sorte de bestiaire cosmologique.

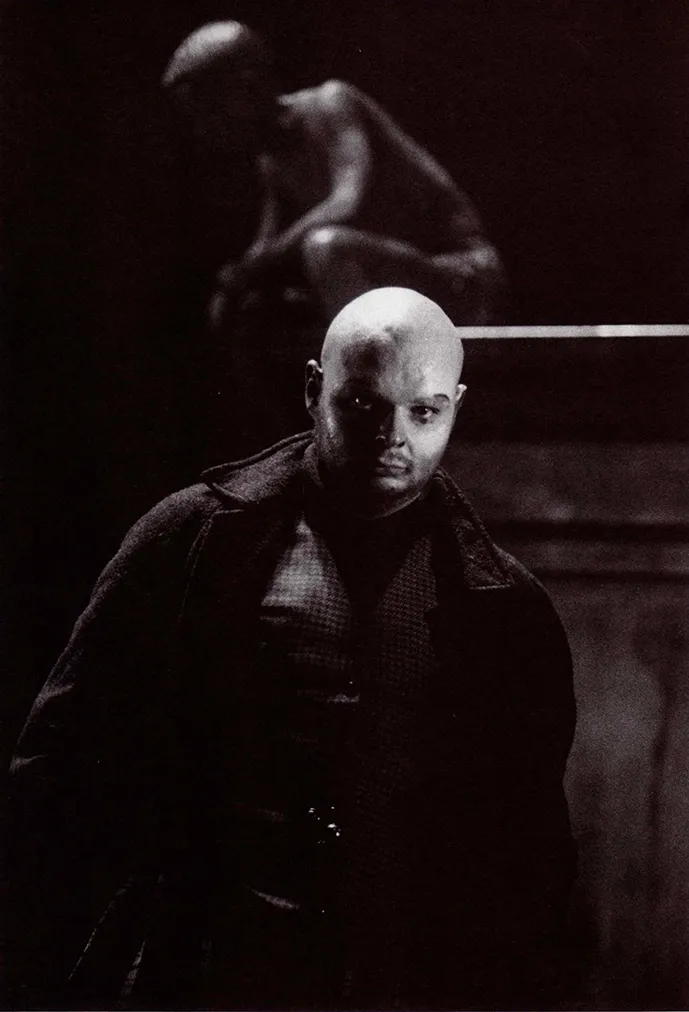

A. ‑F. B. : Est-ce pour insister sur cette dimension mythologique que vous avez choisi de faire jouer la pièce dans un espace mi-réaliste, mi-onirique, dominé par une statue d’Hermès adolescent ?

P. S. : J’ai eu le sentiment dès ma première lecture de la pièce que cette rencontre se passait « sous le signe des dieux» ; je veux dire par là qu’elle renvoie à un dialogue philosophique. Elle en a la matité d’écriture très française (je ne mets dans cette constatation aucun jugement de valeur) ; consciemment ou inconsciemment, Koltès hérite d’une tradition où s’inscrit aussi Diderot. Hermès est le dieu de la communication, du commerce et des brigands. Si j’ai voulu qu’il soit présent sur scène, c’est pour éviter de plonger d’emblée les personnages dans un univers trop réaliste, trop cinématographique — c’est ce qui m’a un peu gêné dans le spectacle de Chéreau, que je n’ai vu que dans sa première version ; cette mise en scène m’avait énormément touché, mais il me semble maintenant qu’elle ne faisait pas tout à fait justice aux multiples axes de cette rencontre.

La difficulté de mettre en scène ce texte tient au fait qu’il s’agit en apparence d’une situation concrète. Cette socialité, qui renvoie au réel d’aujourd’hui, ce qu’indique fortement le nom même des personnages, il est absolument nécessaire d’en tenir compte ; mais sans occulter les autres virtualités de l’écriture : le rapport au discours philosophique, la référence au tragique et aussi quelque chose qui tient de l’entrée de clowns — comme Chéreau, d’ailleurs, l’a remarqué le premier ; le Dealer et le Client ont à voir avec le Clown blane et l’Auguste. Il y a dans la SOLITUDE une saveur, un humour, voire un comique que je trouve très beaux, et sur lesquels j’insiste dans le travail.

C’est à partir de ce conglomérat de remarques un peu empiriques que j’essaie de mettre en scène cet objet complètement paradoxal.

A. ‑F. B. : Quelle est la principale difficulté que vous rencontrez dans le travail ?

P. S. : Pour un metteur en scène il n’y a a priori rien de plus problématique qu’un texte qui dit tout ; l’extraordinaire beauté de la SOLITUDE, c’est son écriture absolument explicite, sans double fond.

Disant cela, je tombe moi-même dans le paradoxe car bien sûr l’objet du désir est tu de bout en bout. Mais il n’est pas à définir, sauf à tomber dans une interprétation réductrice. Lorsqu’on découvre ce dialogue pour la première fois, au fur et à mesure qu’on en déroule la lecture, il vous vrille de l’intérieur comme une vis sans fin qui fouillerait dans la perception, dans la réflexion intellectuelle et sensible. Au bout du chemin, vous savez que vous vous êtes déplacé mais vous ne savez pas où vous êtes arrivé. Une mise en scène de ce texte doit tenir compte de cette sensation immédiate.

Je voudrais laisser le spectateur dans l’état où j’étais à la première lecture, c’est-à-dire complètement interrogatif, mais comme on peut s’interroger sur le mystère du monde. Avec tout l’appétit nécessaire et la fragilité que cela révèle. Il ne faut surtout pas clore le sens, quelles que soient les tentations de le faire. Dans une interview où il évoque la genèse de sa pièce, Koltès en résume ainsi l’argument : deux personnes se rencontrent et se parlent avant de se battre. Mais, en fait, la SOLITUDE s’arrête sur une question et je crois qu’il faut la laisser dans cette ouverture.

A. ‑F. B. : Que pensez-vous du désir de Koltès de faire jouer le Dealer par un acteur noir. Comment le comprenez-vous ?

P. S. : L’acteur qui interprète dans ma mise en scène le rôle du Dealer n’est pas noir. Mais je n’élimine pas pour autant cette question d’un revers de la main — même si, pour Koltès comme pour les autres auteurs que j’ai mis en scène, je pars avant tout de l’écriture. Non que je veuille séparer nécessairement l’écriture et l’écrivain ; mais le théâtre est tout autant la loi de l’échange que celle de l’écart.

Ce qui s’inscrit d’abord dans le texte de Koltès, c’est la question du rapport à l’autre. Si Koltès s’est inspiré pour le Dealer de la figure d’un bluesman américain c’est que poser l’écart à travers la race lui permet de mettre en jeu d’emblée une altérité radicale. Cela dit, il y a dans l’écriture du personnage un rapport constant à la nonchalance de l’Africain, à cette façon coulée de faire les choses qui s’oppose à l’hystérie frénétique de l’homme blanc. L’essentiel est peut-être dans le fait que pour Koltès, comme il le dit quelque part, quand on rencontre un Noir on voit tout de suite la tragédie de l’existence sur son visage … Néanmoins, dans la pièce, très peu d’indications explicites renvoient au fait qu’il s’agit d’un Black.