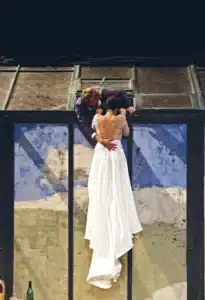

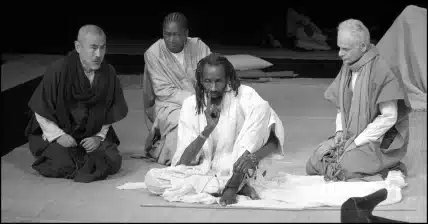

GEORGES BANU : Comme textes dramatiques vous avez monté la dernière œuvre de Tchékhov, LA CERISAIE, et maintenant vous venez de mettre en scène LA TEMPÊTE, œuvre testamentaire de Shakespeare. Par ailleurs vous envisagiez de faire La FLÛTE ENCHANTÉE qui, elle aussi, est le chef‑d’œuvre ultime de Mozart. Éprouvez-vous un attrait particulier pour l’œuvre ultime ? Est-ce un accident ? Trouvez-vous quelque chose de propre à ces œuvres ?

Peter Brook : Vous posez une question fascinante par rapport à un auteur et à la réalité qu’il essaie de capter mais, pour l’instant, je voudrais sortir du contexte de la question parce qu’il s’agit de quelque chose qui m’intéresse réellement. Dans Le MAHABHARATA, dans l’œuvre d’origine, on rencontre sans arrêt des sages et la manifestation absolue de la sagesse est qu’un sage est quelqu’un d’incapable, qu’il le veuille ou non, de dire autre chose que la vérité. Parce qu’il est parvenu à un niveau spirituel très haut, il est attaché à un tel degré à la réalité que tout ce qu’il dit est vrai, dans le sens où l’orage est obligatoirement et indiscutablement une vérité de la nature, dans le sens où cette chose-là ne peut pas être autrement. C’est pourquoi il est assez difficile de comprendre pour les non hindous ce fait propre au MHAHABHARATA : si quelqu’un, arrivé à un certain niveau spirituel, dit un mot, même sans réfléchir, ce mot devient réalité absolue. Peu importe qu’il s’agisse d’une malédiction ou d’une validation de ce qui se passe. Quand, sans réfléchir, Kunti dit à Arjuna qu’il doit partager avec ses frères ce qu’il a gagné, peu importe que cela soit une femme : ce qui a été dit rentre dans la réalité et ainsi une nouvelle réalité se constitue. Pour nous c’est un rapport étrange de cause à effet, car ce que l’homme sage a dit ne peut être révoqué de même que l’on ne peut révoquer l’eau des pompiers qui a lavé la place de la Bastille où nous nous trouvons ce matin après la manifestation des lycéens. Kunti ne peut faire marche arrière et les conséquences doivent suivre car ses mots ne sont pas une opinion ni un jugement, ils ont construit une réalité.

De la même manière, Shakespeare, Tchékhov ou Mozart sont destinés, par la qualité de leur art, à exprimer continuellement une réalité plus dense et plus complète que ce qu’ils ont eu l’impression de décrire. Ils pourraient dire comme Kunti : « La vérité s’est glissée dans mes paroles sans que je m’en aperçoive. »

J’étais ce week-end en Allemagne où l’on avait organisé une discussion publique avec Peter Stein et, là, on échangeait nos points de vue sur ce qu’est l’ordre pour Shakespeare et Stein citait la grande tirade d’Ulysse dans TROILUS et CRESSIDA où Shakespeare exprime l’idée courante de l’ordre. Est-ce une vision collective formée sous l’influence des courants sociaux et culturels de l’époque, ou est-ce le reflet objectif du sens fondamental que peut prendre l’axe chaos / ordre dans l’univers ? Dans le premier cas, tous les renseignements fournis par des spécialistes sur la pensée et les idéologies de l’époque sont utiles, dans l’autre cas on n’a pas besoin de chercher ailleurs que dans la réalité créée par les paroles de Shakespeare qui constituent un monde autonome.

Ce long détour pour dire que des observations intéressantes comme la vôtre peuvent se trouver légitimées a posteriori. Mais elles ne servent pas de point de départ. Je n’ai jamais pensé que je travaillais particulièrement sur des œuvres ultimes, mais maintenant que vous me le faites remarquer, je me dis que je suis arrivé à cela naturellement.