Jean-Claude Lieber : Tu as toujours considéré L’HYPOTHÈSE, MINETTI et EN ATTENDANT GODOT comme une trilogie dramatique. Peux-tu expliquer le lien entre ces trois pièces ? Comment en as-tu conçu l’idée ?

Joël Jouanneau : Le choix de ces trois pièces s’est fait dans le temps où nous achevions L’HYPOTHÈSE avec David Warrilow, ce n’était donc pas un choix préalable. Tout simplement parce qu’en travaillant sur Pinget, il m’arrivait de parler de Bernhard et de Beckett.

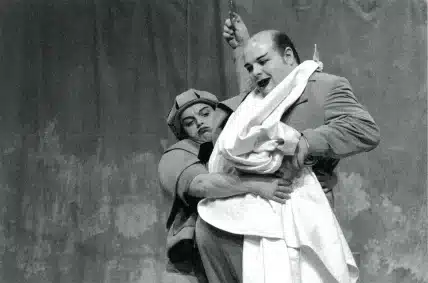

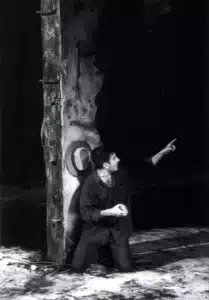

L’axe essentiel de la trilogie, c’est le verbe « être » , voilà, se poser la question du verbe « être » à travers ces trois textes qui me semblent totalement axés sur ce verbe-là. Le conférencier Martin, l’acteur Minetti, les vagabonds Didi et Gogo sont des gens qui n’ont rien, ils n’ont que leur peau, leur sac de peau diraient les moines Zen, et à partir de là ils se po sent tout simplement la question de l’être, aussi bien de l’être en soi que de l’être planétaire ou cosmique.

Donc c’est à ce verbe-là que je voulais me frotter dans les trois pièces. Alors dans ma tête les textes se mélangent un peu. Il se pourrait très bien que Martin dise « Godot, Godot, où se trouve Godot ? » et qu’à la question « Allons-nous en — On ne peut pas — Pourquoi ? » la réponse soit « On attend l’auteur ». Et que l’acteur Minetti qui attend à Flensburg le directeur de théâtre soit en train d’attendre Godot ou que Didi et Gogo attendent le directeur du théâtre. Je crois que les trois pièces approchent la même question : l’existence est-elle réalité ou fiction ? Mortin déclare son « manque de foi total en l’existence ». Minetti décide de faire de sa mort une représentation théâtrale. Et Vladimir conclut la pièce par « je ne sais plus quoi penser » , ce qui est tout à fait mon cas. A la fin de la trilogie, c’est tout ce que je peux conclure. Mais c’est peut-être là ce qui rassemble Beckett et Pinget et Bernhard. Pour moi, c’est là le plan existentiel ou, si tu veux, métaphysique.

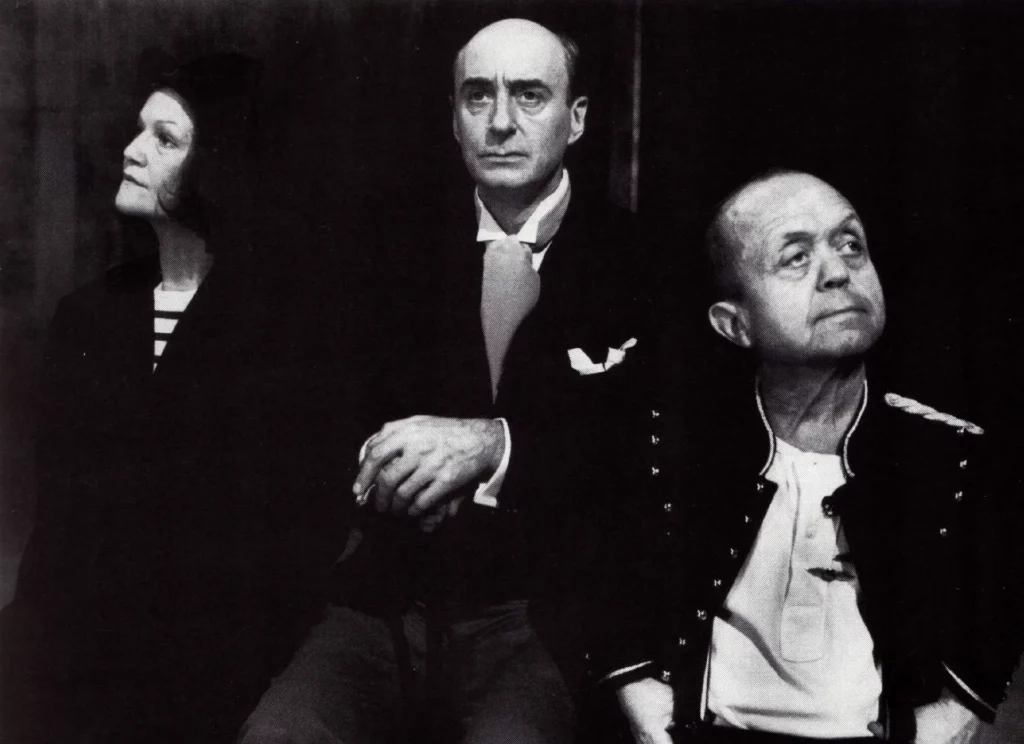

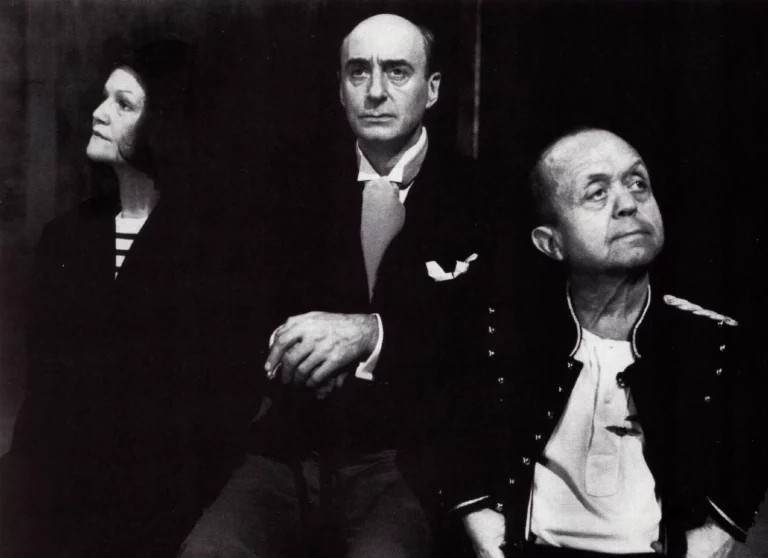

Ensuite cette trilogie a un même passeur : Warrilow. Là, deux éléments font le lien. C’est d’abord une question biographique. Dans les trois pièces, il y a mon grand père qui dans mon enfance a été pour moi une sorte d’initiateur à la vie et à la mort et avec qui je continue de dialoguer, bien qu’il soit mort depuis long temps. Ce qui fait qu’il y aura tou jours en moi l’enfant et le vieil homme et que le passage à l’âge adulte ne s’est jamais fait, mais ce n’est pas plus mal. Donc il y a ce lien-là et David est l’incarnation de ce grand père, je continue le dialogue à travers lui. Et puis il y a Prospero, une figure théâtrale qui traverse les trois pièces, Prospero, c’est-à-dire Frégoli ou le magicien, celui qui m’a expliqué dans le théâtre que le temps est une illusion et le pouvoir aussi puisqu’il l’abandonne à la fin de la pièce. LA TEMPÊTE est à mes yeux la plus belle pièce du répertoire, mais je crois que je ne la monterai jamais parce que j’ai toujours l’impression d’être en train de la mettre en scène. Dans MINETTI, c’était très clair, puisque j’avais mis Caliban et Ariel à côté d’un Prospero de Dinkelsbühl, un Prospero de bazar. Quant à Vladimir, il est vraiment attaché à son arbre avec ce sable bleu autour comme Prospero à son île. De son côté, Estragon est une sorte de Caliban qui se transforme en Ariel dans la seconde partie. Pour L’HYPOTHÈSE, ça marche moins bien parce que je n’y avais pas encore pensé consciemment à ce moment-là. Il ne reste de Prospero que le côté magicien, illusionniste. Mais il n’y a ni Caliban ni Ariel. A moins que ce n’ait été moi durant le travail.

Voilà pour moi le lien entre les trois textes en dehors du fair qu’ils sont d’une radicalité absolue. Ils nous obligent à nous interroger sur le fair théâtral. Quand on les lit la première fois, on se dit qu’on ne peut pas faire de théâtre avec ça. Mais c’est juste ment ce que je trouve intéressant : sa voir pourquoi on ne peut pas et pour quoi malgré tout c’est du théâtre.

Dernière chose enfin dans les trois pièces, une réflexion sur l’acteur à partir de cette phrase de MINETI : « L’acteur, l’artiste, le fou, l’escroc, le funambule de la corde sensible, le terroriste de l’art ». Et ça, c’est exactement la définition des trois personnages, aussi bien de Mortin que de Minetti et Vladimir, et j’espère bien être aussi tout ça à la fois, un artiste, un fou, un escroc, un funambule de la corde sensible, un terroriste de l’art. Du moins c’est mon but.

J.-C. L.: Terroriste, escroc, on reste un peu en porte-à-faux. Est-ce que ne transparaît pas aussi à travers tous ces personnages et à travers tes mises en scène une vraie générosité ;

J. J. : Mais quand je dis escroc, c’est dans un sens extrêmement positif, le sens de magicien. Er quand je dis funambule de la corde sensible, c’est sans doute pour parler de la tendresse que j’apporte aux personnages. Je leur transmets toute l’humanité de mon grand père ou peur-être la mien- ne je ne sais pas. Je suis quelqu’un qui a mis trop de temps avant de pou- voir faire état de ses sentiments et qui ne reviendra jamais plus en arrière. J’ai connu de par mes origines paysannes un monde muré où la tendresse était refoulée, cachée et j’ai mis longtemps à dépasser cet interdit. Alors peut-être que cela entraîne aujourd’hui un flot sentimental. Et non seulement je ne le renie pas mais j’ai décidé de ne jamais endiguer ce flot-là. Et sur ce point, je me sens très proche de Roland Barthes qui disait dans LE PLAISIR DU TEXTE et dans FRAGMENT o’uN DISCOURS AMOUREUX qu’il y a une sorte de terrorisme contre le sentiment dans le milieu intellectuel et ça je ne l’accepte pas. La société ne cesse de construire des carapaces au tour de l’être humain. Lorsqu’on me reproche la tendresse ou mon humanisme, c’est comme si l’on voulait me dire : « on n’a pas le droit de se laisser aller à ça 1 » Or, moi, c’est justement le ça qui m’intéresse, la mise à nu de l’homme, de son obscénité. Alors évidemment, à propos de Beckett, ça peut choquer.