Le théâtre n’est art vivant que lorsqu’il continue de réinterroger le monde qui l’entoure, lorsque son mouvement met en danger des certitudes trop établies. Vérité de La Palice, certes… pourtant…

Au cours des années 80, la profession théâtrale a été victime de sa propre vitalité. Soumise à de nouvelles pressions économiques et politiques, dans la difficulté où elle s’est vue à définir ses propres repères artistiques, à intégrer la soudaine augmentation des compagnies indépendantes de l’après-81, et à répondre à des obligations de gestion de plus en plus lourdes, elle a fonctionné dans un réflexe de fermeture.

À de rares exceptions près, les ponts se sont coupés entre des générations de metteurs en scène, de scénographes, de techniciens. Une catégorie étrange est apparue, celle du « jeune metteur en scène » qui a commencé à se trouver réduit aux petites formes – économie oblige – et aux circuits cloisonnés, sans possibilité réelle d’utiliser les grands plateaux, les grandes équipes, les nouveaux moyens techniques, et donc sans possibilité de s’y familiariser.

Aujourd’hui, la machine tend à s’inverser ; la poussée de la « relève » est trop forte. Tout un réseau de centres et de théâtres s’ouvre depuis la fin des années 80 à la production théâtrale et à de nouvelles compagnies, redécouvrant ainsi les plaisirs et les avantages d’avoir des équipes de création à demeure, ou du moins en résidence. Avec des perversions déjà : celles des productions dites « kleenex », favorisant la course au « jeune créateur » qui fera l’événement dans l’année et qui mettra ainsi le plus en valeur la structure d’accueil, quitte à le qualifier dès l’année suivante de « has been ». Celles des aides au projet qui, au lieu de compléter, tendent à remplacer les aides aux compagnies et ne prennent pas en compte la continuité dans le soutien et le travail à long terme.

Mais peut-on parler de relève ?

Avec le Théâtre du Radeau, la Compagnie Patrice Bigel / La Rumeur, le Ballatum Théâtre, le Théâtre de l’Arpenteur, l’Emballage Théâtre, avec François Michel Pesenti, Chantal Morel et, plus récemment, Marc François ou Stéphane Braunschweig, par exemple, peut-on parler de relève ?

Le théâtre actuel, dans ce qu’il a de plus vivant, ne nie pas ses influences ou ses maîtres : Kantor, Pina Bausch, Claude Régy surtout, mais aussi Lavaudant, Vitez…

Cependant, il ne relève pas : il questionne. Non pas avec des textes à messages, mais plutôt à l’intérieur de l’espace métaphorique du théâtre ; non plus seulement face au public, mais à travers le processus de production lui-même.

Des compagnies, des metteurs en scène ayant travaillé, par nécessité ou par choix, en dehors de l’institution – même lorsqu’ils entretiennent avec elle des relations productives ou cordiales – la réinterrogent : ces salles, aux plateaux de 800, 900, 1200, 1700 places, à l’équipement parfois extrêmement sophistiqué, sont-elles encore à l’échelle humaine, sont-elles des salles de théâtre ?

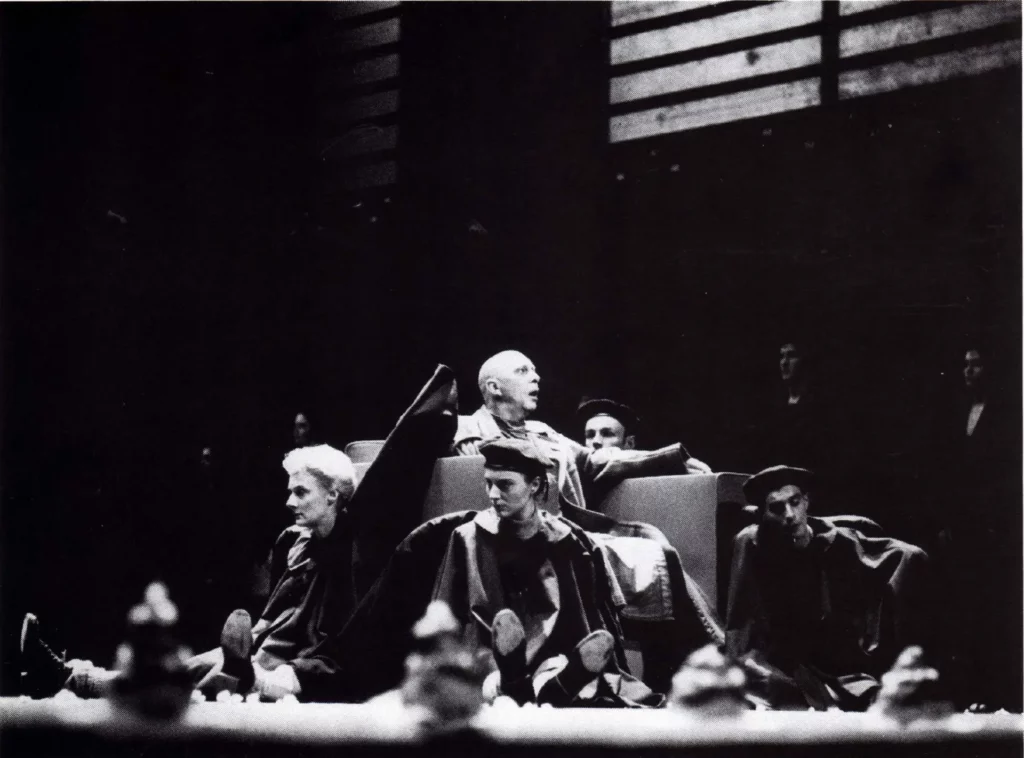

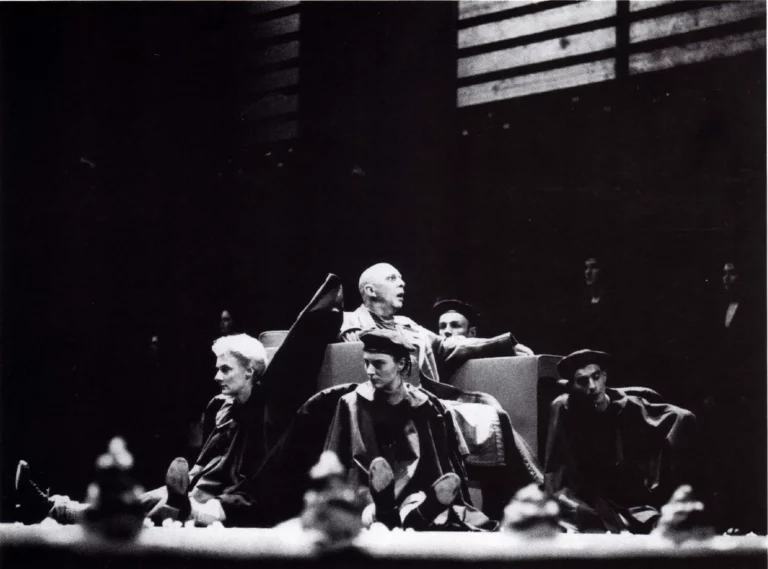

Et si certains, comme au Théâtre du Radeau, semblent revenir à une forme d’archaïsme, n’est-ce pas pour retrouver une liberté par rapport aux modes de production qui s’imposent actuellement ?

Archaïsme, dans le sens d’antériorité à un classicisme, avant l’épanouissement d’un style, avant qu’un art n’atteigne sa maturité, avant surtout qu’il ne se fige. Ce qui ne veut pas dire un retour à « l’ancienne », bien au contraire : les influences du cinéma, de la danse contemporaine, de la musique actuelle, et même du monde télévisuel, sont là, bien fortes et bien vivantes. Mais ces compagnies éprouvent une réelle méfiance à l’égard d’une trop grande sophistication des moyens ou des techniques.

Si elles recherchent un théâtre plus artisanal, c’est autant par volonté de renverser une situation qui les inquiète que pour pallier un manque de moyens.

Sans tomber dans la célébration d’un théâtre pauvre, elles affichent la volonté de ne pas laisser la technique prendre le pas sur l’humanité, de ne pas permettre aux décors mégalomanes d’envahir la scène et d’écraser l’acteur, de retrouver au théâtre la toute-puissance du rapport humain, et donc du rapport au « divin », qui ferait sa spécificité.