ALAIN OLLIVIER : Comment as-tu appris que tu allais jouer une pièce de Genet ?

Monique Mélinand : La première fois que Jouvet m’en a parlé, il m’a montré des vers de Genet que lui avait fait lire…

A. O. : Christian Bérard ?

M. M. : Non, c’est Cocteau je crois qui… Et c’est surcout Boris Kochno. Boris qui était très ami de Jean Genet, je pense… C’est Boris Kochno qui en avait parlé à Jouvet et, comme Jouvet cherchait toujours des auteurs nouveaux (il avait essayé de jouer du Romain Gary. IIs ont beaucoup travaillé, Romain Gary et lui, pour écrire une pièce). Là, il avait trouvé que c’était vraiment une langue très théâtrale…. La première fois qu’il m’en à parlé, il m’a dit : le sujet, c’est deux filles qui ont tué leur patronne (il m’a parlé des sœurs Papin) et qu’il allait faire une chose là-dessus. C’est comme ça que j’en ai entendu parler la première fois. Ensuite j’ai lu la pièce. E je l’ai aimée rout de suite…

A. O. : Mais la pièce que tu as lue, ce n’est pas tout à fait celle que vous avez jouée ?

M. M. : Pas tout à fait : il y a eu des remaniements. Jouvet travaillait énormément avec les auteurs. Il a beaucoup travaillé avec Genet.

A. O. : Je crois qu’il y avait trois versions : un premier manuscrit dont le propriétaire ne veut pas qu’il soit mis à la disposition de quiconque, et dans ce premier manuscrit, on pouvait lire le rôle de Monsieur et celui du laitier, Mario.

M. M. : Oui, je m’en souviens très bien. Je sais que c’est certainement Jouvet qui a convaincu Genet de supprimer le rôle de Monsieur et celui du laitier, Mario.

A. O. : Et ensuite, il y à donc eu un second manuscrit, que Tania Balachova et Arlette Reinher ont joué en 1954 à La Huchette. Le texte de cette version à été publié aux cahiers de l’Arbalète. La pièce que vous avez jouée, selon ce que tu me dis, serait une troisième version. Mais est-ce que des coupures se sont faites, parfois, en cours de répétition ?

M. M. : Il y à eu quelques coupures, mais pas beaucoup, je ne crois pas. Non, ils avaient beaucoup cravaillé avant. Pendanc les lectures, il y à eu certainement des arrangements Mais il ne faisait jamais de coupures comme ça, Jouvet. C’était vraiment après avoir beaucoup réfléchi, en écoutant, en voyant.

A. O. : Il ne le l’avis de Genet ? faisait jamais sans

M. M. : Non, jamais. Te dire qu’il n’aurait pas influencé, s’il avait été persuadé : bien sûr que si ! il influençait. Mais il n’aurait pas dit : « Bon, ça, il faut l’enlever ». Ça jamais !

A. O. : Mais quand tu as vu la représentation que nous jouons, tu m’as dit, en repensant à ce que tu avais joué, qu’il y avait un passage, où il écaic question d’aiguilles…

M. M. : Non, mais ça, c’est juste une phrase parce qu’à ce moment-là j’étais très jeune, je ne pouvais pas la dire. C’était un moment où elle parlait de son enfant, l’enfant qu’elle ne voulait pas avoir et qui était comme une espèce de caillou avec des pointes, qui était dans son ventre… et ça, je me disais : je ne peux pas y arriver ! C’était affreux, tu vois. Ça à été coupé, ça.

A. O. : Et Genet ?

M. M. : Je lui en ai parlé. Je lui ai dit que ça me… (geste d’écœurement) et il a accepté. Quand même un auteur peut accepter qu’une comédienne lui dise… je lui ai dic : « tu sais, vraiment, je n’y arrive pas ». J’ai essayé, tu vois, je le disais et puis chaque fois… je n’arrivais pas… Ça ne passait pas.

A. O. : Et il à accepté ?

M. M. : Ah oui ! S’il n’avait pas accepté, certainement je l’aurais di, tu vois. Mais je pense que je ne devais pas.… et d’ailleurs je pense aussi que… ça ne venait pas bien, qu’il y avait quelque chose qui n’était pas bien. Mais, c’était une phrase, deux phrase… Tu sais il y avait d’autres choses, il n’y avait pas que ça ! Mais cette chose-là m’était très pénible, je ne sais pas pourquoi.

A. O. : La générale a été difficile. Est-ce que le public à manifesté son refus de la pièce dès la générale ?

M. M. : Non, à la générale, non. Ils n’ont pas crié du tout, ils n’ont pas bronché. Il n’y a pas eu d’applaudissement. Le rideau est tombé, je crois qu’il y a eu quatre ou cinq personnes qui ont applaudi et le silence total. Nous, comme on était habituées à beaucoup de succès, c’était étrange. C’était dur, tu vois, parce que pour ceux qui jouaient L’APOLLON DE MARSAC après l’entracte, c’était vraiment des ovations. Mais tu ne peux pas savoir, incroyable ! L’APOLLON DE MARSAC, c’est le rire, c’est le charme… Jouvet y était merveilleux, Dominique Blanchard… merveilleuse… Toute la troupe jouait des compositions, les

costumes de Dior étaient ravissants… Alors, nous… c’était I’horreur. On n’a pas joué longtemps. Mais on a joué jusqu’à l’été.

A. O. : Si on en croit les critiques de la création (cout cela s’est écrit en mars/avril 1947), les répliques du début de la pièce ont immédiatement soulevé des réprobations : le « crachât»…

M. M. : Ah oui, alors ça, le « crachât » , « crachât » ! (rires) il y avait toujours un arrêt. On était obligées de s’arrêter… on s’arrêtait, on restait complètement figées à attendre que ça se passe.

A. O. : Chez certains critiques s’exprime le regret que la pièce ne soit pas d’école naturaliste ou réaliste : autrement dit, ils n’aimaient pas le langage des BONNES. Ça leur paraissait un contresens. La réaction était d’ordre vériste. Qu’est-ce que Jouvet vous avait dit de particulier en répétition pour définir le ton de l’interprétation ?

M. M. : On a beaucoup parlé avec lui de ça, de cette espèce d’amour incestueux qu’il y avait entre ces deux filles, avec en même temps, la haine, le déchirement. Bon, ce que tu as mis, la même chose, tu sais. Il n’y a pas de doute, c’est quand même assez clair, cette pièce. Simplement c’était dans un décor complètement « Bérarisé » qui était ravissant, qui donnait justement (et c’est ça que voulait Jouver) les deux côtés de l’action, c’est-à-dire les filles dans cet état de dénuement intérieur et de haine rentrée et qui sortaient comme des boulets de canon, dans cet endroit parfumé avec le thé, les roses etc. Bon, Genet, tu sais de toute façon… Genet… comment te dire… Genet, c’était vraiment quelqu’un d’assez terrible, quand il venait… Il était à la fois extrêmement content que sa pièce soit jouée, par M. Jouvet ; c’était quand même pas mal. Mais en même temps, il n’était pas content d’être content.

A. O. : À quoi pouvait-on le voir ?

M. M. : Jouvet et Bérard avaient eu beaucoup de mal à I’amener à ce décor… qui était extraordinaire… Et moi je pense que le décor était formidable parce que ça donnait l’envers de ce qu’étaient LES BONNES. Et nous on jouait extrêmement âpre, dur, il n’y avait aucune sentimentalité dans notre jeu à toutes les trois : ça, pas question ! Mais il disait qu’il n’aurait pas voulu ce décor. Enfin qu’il n’aurait pas voulu et il voulait bien quand même… Il faisait tout le temps de l’obstruction. De l’obstruction que moi, je n’ai pas tellement prise au sérieux (rires). Il était contre ce théâtre bourgeois, bah ça, c’est normal.

A. O. : Tu veux dire I’Athénée ? Ce que représentait l’Athénée, le public de I’Athénée ?

M. M. : Le public de l’Athénée, je ne pense pas. Il voulait que ce soit joué dans de la pauvreté. Cela dit, moi je pense que c’était pas aussi sincère, que peur-être lui-même se trompait un petit peu sur lui. Je crois qu’il était quand même assez satisfait que ce soit joué comme ça, c’était tellement important… Ec puis après, comme ça ne marchait pas. Ce n’était pas ce qu’on appelle un succès, parce que ça à été vraiment la haine, ce spectacle !

A. O. : Oui, mais la salle était pleine tous les soirs ?

M. M. : Oui, mais pas pour lui. Les gens venaient, bien sûr, mais ils venaient d’abord pour Giraudoux et Jouvet… Tout de suite, on s’est aperçu (ça a fait l’unanimité dans Paris) que le bruit se répandait que c’était une pièce immonde, affreuse… Maintenant ça nous paraît… c’est fou quand on pense à ça. Mais c’est vrai, ça faisait cet effet-la. Donc les gens ont commencé à venir pour chahuter : on a interrompu des représentations… On n’a jamais arrêté, on a toujours été jusqu’au bout, mais il fallait vraiment beaucoup de courage pour aller jusqu’au bout : ce n’était pas facile. Ec la police est venue pour mettre des gens dehors. Ah oui ! C’était vraiment la cabale totale ! On ne peut pas imaginer : c’est incroyable. Il y a eu un changement de société absolument incroyable. Quand on pense à tout ce qu’on voit maintenant et tout ce qu’on

dit maintenant, ce sont des enfants de choeur, LES BONNES.

A. O. : Comment Jouvet réagissait-il à la façon dont la pièce était accueillie ?

M. M. : Tu sais Jouvet… Je crois que lui, de toute façon, c’est quelqu’un qui prenait toujours de plein fouet les choses. Jouvet faisait son travail comme il disait, « son travail ». Ça marchait ou ça ne marchait pas. Ça plaisait ou ça ne plaisait pas ; les critiques, je ne pense pas qu’il les ait lues : il les lisait crois mois après.

A. O. : Je ne pense pas aux critiques. Je voulais parler des réactions de la salle… Le soir de la première par exemple ?

M. M. : Le soir de la première de toute façon, il à sûrement eu un choc, mais il allait entrer en scène dans L’APOLLON qui était joué pour la première fois. Mais il était plutôt à nous tenir, pour qu’on ait du cran. Parce qu’il fallait beaucoup de cran. C’est vrai que c’était dur : d’abord, c’est une pièce terrible à jouer : on y est vraiment mangé par l’intérieur !

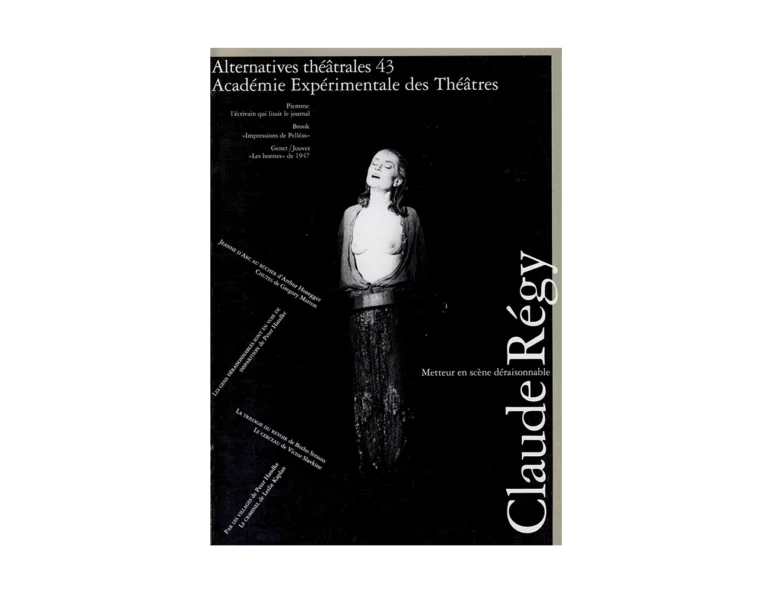

A. O. : C’est ce qu’on éprouvé Hélène Lausseur et Violaine Schwartz.

M. M. : Tu vois, d’est curieux : moi, je me revois, sortant de scène et me regardant dans la glace, je n’avais plus la même tête. Comme si on était happé par l’intérieur par quelque chose de ce texte. Après du Genet, je trouve qu’on est dans un état un peu de drogue… Et puis ce sont des filles comme « droguées » intérieurement.

A. O. : Est-ce que les manifestations pendant la représentation…

M. M. : Oui, alors, ça a commencé dès la seconde.

A. O. : Donc, comme on dit, il y avait le risque que ça se « décale » un peu peut-être ?