25 août 1992

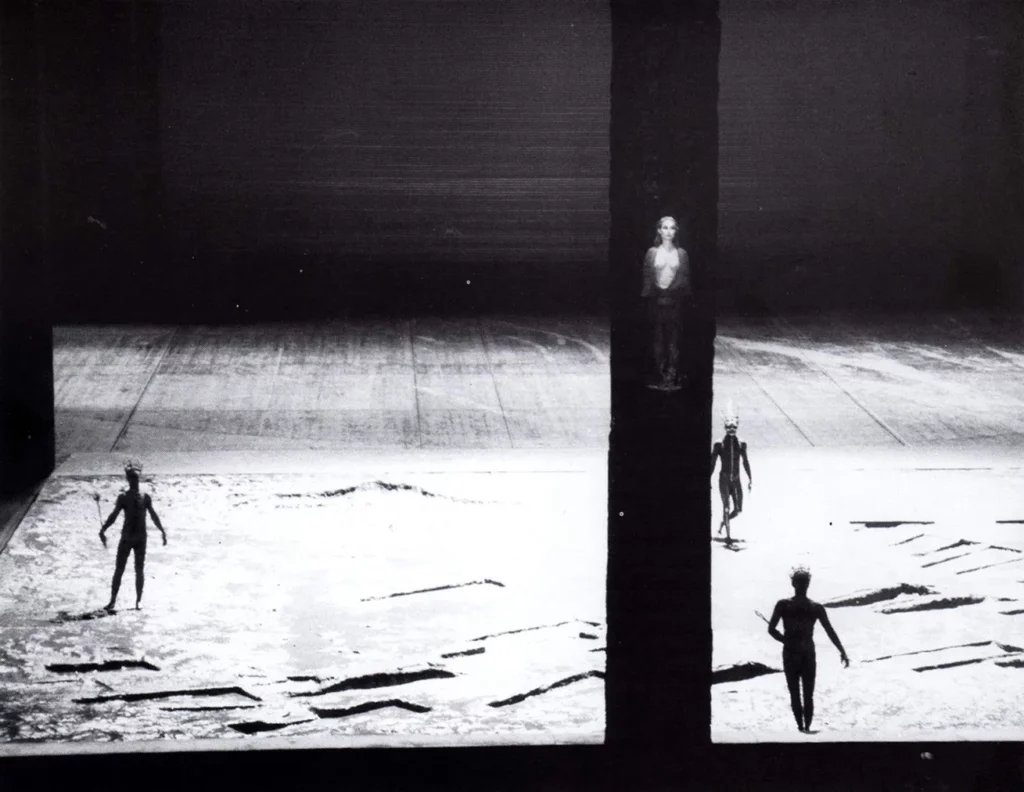

DANS l’Opéra Bastille, abandonné de ses techniciens et administrateurs multiples, livré au grand vide des vacances et aux grands chambardements qui suivent les grandes catastrophes (celle de Séville en l’occurrence), l’équipe de Claude Régy investit les gigantesques cales du navire en perdition. De quel lieu plus beau rêver ? Cette atmosphère de fin du monde — qui jamais ne se dissipera totalement, même quand, à la mi-septembre, l’ensemble du personnel réapparaîtra — ne peut que plaire au metteur en scène et à son décorateur, Daniel Jeanneteau. Ils voulaient des espaces perdus, ils en ont un, des plus perdus qui soient.

14h :

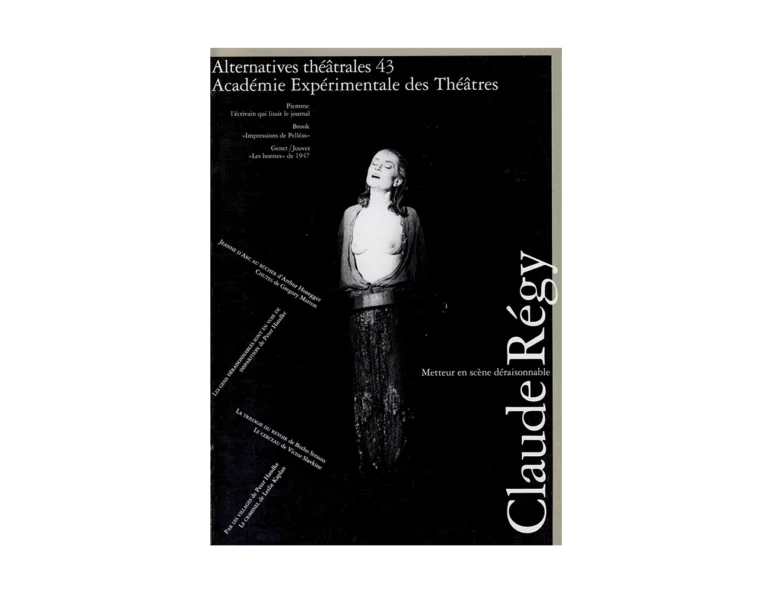

Début du travail sur la rencontre entre Jeanne (Isabelle Huppert) et Dominique (Redjep Mitrovitsa) Premier passage à l’espace. Huppert s’installe sur le monte-charge qui remplacera le bûcher pendant une partie des répétitions. La hauteur est une aide énorme — et une souffrance. Cette troisième dimension que dessine la verticalité du bâcher donne immédiatement la tonalité de l’œuvre. Il ne s’agira pas d’un petit conte champêtre, encore moins d’une image d’Épinal (« la- Pucelle-sur-son-bûche-est-consolée-par-un-moine-et-revoit-les-épisodes-de-sa-vie »). Il s’agira d’une rencontre planétaire. Deux astres (qui rappellent Saint- Jacques, la Lune ou même l’Ombre Double dans LE SOULIER DE SATIN) se croisent dans un instant d’éternité, comme une éclipse entre ombre et lumière. Dès le début Régy insiste, comme à son ordinaire, sur la nécessité de bannir tout naturalisme (lapidons « le fox- terrier de la concierge » !) Le texte lui-même rend tout « réalisme » impossible : la rencontre des deux personnages est un pur fantasme ; Dominique est mort près de deux siècles avant la naissance de Jeanne ; ils ne peuvent s’aborder que dans un ailleurs sans limites, quelque chose comme des limbes, en marge du monde, de la mort et de la vie — en marge aussi de toute religion définie puisqu’à l’occasion l’imaginaire du Coran et de son maléfique Iblis (monstre bisexué qui chaque jour engendre cent diables plus diables que lui) qui sépare Frère Dominique (à terre) de Jeanne (en hauteur) détruit d’ailleurs toute possibilité de « dialogue ». Dominique parcourra d’abord les soixante mètres de plateau (Régy à obtenu d’utiliser, pour la première fois, une des aires d’alternance qui font l’atout de l’Opéra Bastille, doublant ainsi les trente mètres originels). On se rend compte à quel point, déjà, on ne peut plus parler de « théâtre ». Toutes les limites éclatent. On sort de la « représentation »

Les paroles qu’échangent Jeanne et Dominique, Régy, dès le début, veut les arracher à la dynamique du dialogue traditionnel. Il y a quelque chose d’obscène et d’absurde à vouloir présenter sur un plateau des personnages qui « conversent » comme si de rien n’était. Il ne faut pas que Jeanne et Dominique discutent, se répondent, se combattent verbalement, d’abord parce qu’ils parlent du même endroit, sont en fait comme une

seule et même voix. Ils font le chemin de croix, le chemin du bâcher, ensemble et en même temps. Ils convoquent ensemble les forces spirituelles que l’Église tout autour d’eux, a perverties et oubliées. Lorsque Régy fera par la suite travailler la voix qui ouvre la pièce (« Il y eut une fille appelée Jeanne…» ), il insistera de même sur la nécessité d’oublier la déclamation qu’on entend généralement dans les enregistrements de l’œuvre. « Ce n’est pas une annonce, c’est une annonciation. » Il ne s’agit pas de parler, ni de crier, mais de laisser les voix traverser les corps. Peut-on parler d’un théâtre mystique ? Oui, à condition de ne pas mettre dans le mot de connotation religieuse. S’il y à sans conteste une dimension sacrée dans le travail du metteur en scène, elle ne doit rien à la Révélation. Elle est davantage une quête de ce qui a été perdu dans la connaissance du divin. Il s’agit de nous remettre en contact avec nos dimensions oubliées, nos mémoires primitives, génétiques, notre patrimoine mythique. Et si l’on observe la quasi-totalité des textes montés par Régy, on découvre en eux cette volonté de retrouver la matière primordiale.

C’est aussi pour cela qu’il est le seul à s’intéresser vraiment à ce qui ne passe pas par le canal de la parole Dans la suite des répétitions, il aimera à rappeler le caractère extrêmement « récent » de cette dernière Acquise par I’animal humain au cours d’une évolution au regard de laquelle sa propre mesure du temps n’est rien, elle appartient à une couche superficielle du cerveau. En cas d’hémiplégie, elle est I’un des premiers sens qui se perd. Le cri, lui, vient d’une couche plus profonde ; et venu de plus loin (de plus longtemps voudrait-on dire) il appartient à toutes les espèces, il n’exclut rien, il charrie une multitude de mondes que la parole, elle, réduit, enferme, bâillonne. C’est à ce niveau-ci qu’est le travail à faire. C’est à ce niveau également que se situe I’histoire des origines au cœur de laquelle s’inscrit la JEANNE de Claudel et Honegger.

18h :