Des lointains, l’homme s’avance le pas traînant. Chemin oblique, le plus long. On dit volontiers de la ténèbre qu’elle est insondable. L’homme arrive-t-il vers nous au terme d’une marche infinie ? S’était-il seulement absenté un instant ? Une chose est certaine : lorsqu’il paraît, s’arrachant à l’obscurité, tel Sisyphe du rocher qui l’aurait finalement englouti, tout a déjà commencé.

El si l’étrange chaise posée à l’avant-scène, renonçant avec soudaineté à l’improbable équilibre qui la maintenait trois pieds dans le vide, un pied à l’extrême limite du plateau, pivote et, happant l’homme qui marche comme le ferait un piège ou une trappe, semble vouloir marquer le début du spectacle, personne, ici, ne s’en laissera conter. Tout juste sera-t-on rassuré de ce que, ce soir encore, la convention soit respectée, qui distribue le spectateur selon deux catégories, la :seconde exaspérant presque toujours la première : les personnes assises sans reproche dans leur fauteuil quand l’obscurité se fait dans la salle, et les retardataires. Tout avait commencé bien avant qu’un jeune homme essouflé ne regagne sa place dans le noir, voisin indésirable d’une vieille dame indignée les pieds meurtris.

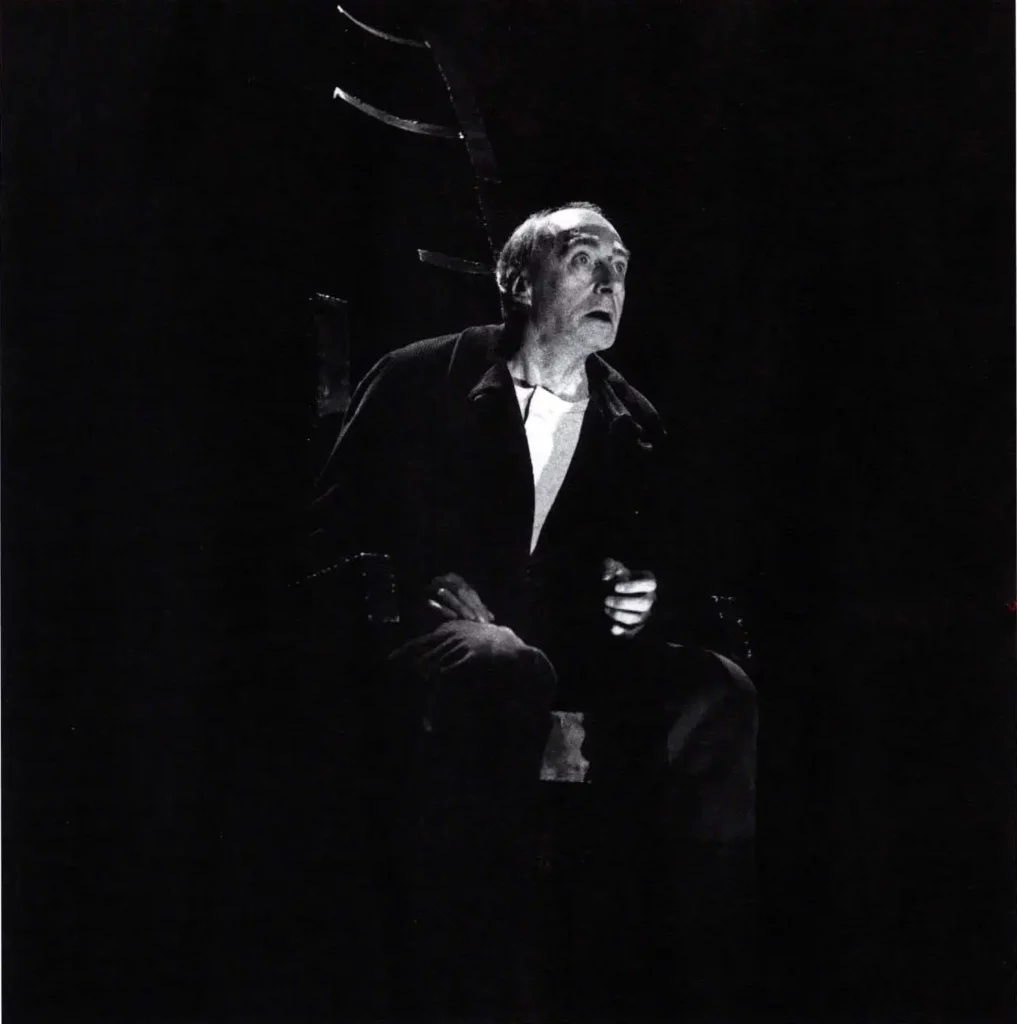

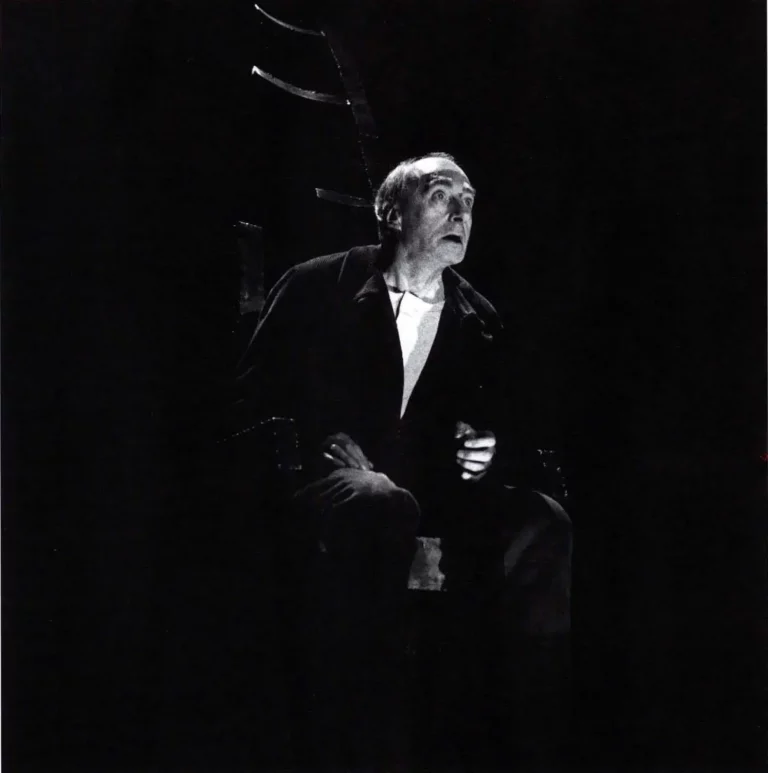

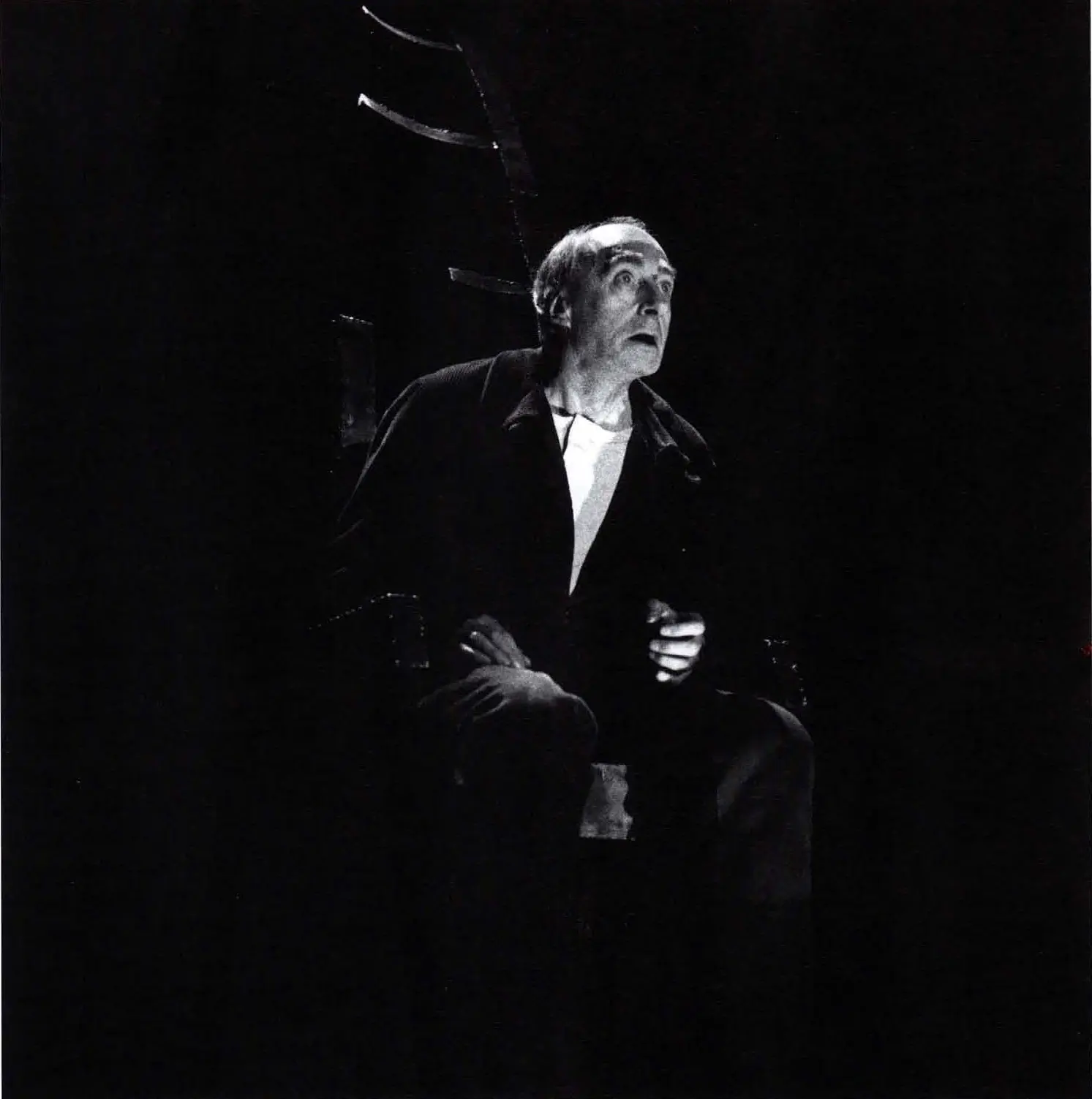

David Warrilow paraissant pour L’INQUISITOIRE, courbé, chargé d’ans jusqu’à être sans âge, paletot élimé, pantalon à la braguette douteuse et charentaises trop larges, absout le public in toto. Ici, nul n’arrive en retard dès lors que tous le sont déjà, mais que cela est sans importance. Le temps de la représentation est suspendu. Comme l’était tout à l’heure dans un vide rebelle aux lois physiques la chaise où l’acteur est assis désormais.

« Oui ou non répondez » Voix off impérieuse, tranchante, guillotiné de la raison raisonneuse, inquisitrice et triomphante, le monde divisé en oui et non, noir et blanc, vérité et mensonge. Mais que sait-on jamais des autre ni de soi ? Le vieux domestique, sous l’accablement des mille questions déjà posées, des cent mille à venir, produira un éclat bref d’insubordination. « Non je ne répondrai pas je ne veux pas répondre madame Lemove n’es rien il n’y a rien à en dire et de me forcer à en parler n’ajoutera rien, c’est à moi de vous demander qu’est-ce que vous voulez savoir qu’est-ce que vous voulez me tirer, je ne sais que des ragots je ne sais pas la vérité jamais » L’infinie palabre prend place entre le oui et le non, dans le ressassement d’une vérité qui échappe toujours, s’enroule en spirale vers un centre sans objet (l’intendant du château de Broy, précisément, n’a-t-il pas disparu?), jamais atteint.

« J’AI PLUS DE SOUVENIRS QUE SI J’AVAIS MILLE ANS »1

De l’immobilité de l’acteur assigné à sa chaise, David Warrilow fail surgir de plus vastes espaces qu’il peuple (ironie de Samuel Beckett intitulant LE DEPEUPLEUR un texte qu’il écrivit pour Warrilow) de tous les personnages qu’il nomme et, les nommant, fait exister. Ces messieurs, le larbin ou Marthe la cuisinière, Marie l’épouse décédée il y a quarante an, la parentèle tentaculaire ou le rèseau de connaissances sans borne que tisse une existence dans les petites villes et villages de campagne, jusqu’au Diable en personne, mais surtout jusqu’en haut, le dernier étage des tours, chez monsieur Pierre, presque absent, monsieur Pierre et ses étoiles. « Comme j’ai rêvé un jour un matin je me promenais dans mes petits jardins/ Poursuivez/ J’en ai pris un que je ne connaissais pas et je vois Marie dans un jardin avec notre enfant et elle me dit entre entre et j’entre dans la cuisinière où il y avait monsieur Pierre /Poursuivez/ Il nous offrait à dîner et on avait toute la nuit pour parler des étoiles et une autre nuit et une autre et »

L’INQUISITOIRE de Robert Pinget, mise en scène de Joël Jouanneau, est une réussite parfaite. Et sans doute le bonheur naît-il de la correspondance qui lie, au plus intime, le texte de Pinget et, on le nommera maladroitement ainsi, la « manière d’être acteur » de Warrilow. Maladroitement, puisqu’ici, c’est de présence à la vie bien plus que de présence scénique dont il faudrait parler.

L’art du comédien s’élabore, chez Warrilow, au domaine de l’expérience intérieure. Il s’affirme comme droit et privilège de puiser à la source d’une existence millénaire pour faire surgir certains états de conscience. Ces états de conscience sont les personnages. L’acteur n’invente rien, il met à jour ce qui est caché. Tout élant toujours déjà là, seule demeure la question du comment, comment y atteindre, comment le faire émerger.

L’inquisiteur absent de Pinget ne serait-il pas dès lors Warrilow lui même, quêteur absolu, tarabustant Warrilow en marche sur ses voies intérieures ? Peut-être. L’inquisiteur serait-il le maître dont on peut, raisonnablement, penser qu’il existe ?

Photo Michel Sarti/Enguerand.

Peul-être. On souhaite seulement à Warrilow que sa quête soit plus joyeuse (et sans doute l’est-elle) que le harcèlement intempestif du texte de Pinget. L’analogie fonctionnelle demeure néanmoins remarquable. L’enquête vaut ici comme métaphore d’une anamnèse.

« Je suis fatigué » Derniers mots. Lassitude infinie. L’inquisiteur se tait. On soupçonne la clémence de n’être que très provisoire. Le mécanisme de la chaise à questions libère l’homme qui se lève, s’en retourne, le corps imperceptiblement plus voûté qu’il n’était tout à l’heure. Il disparaît, disparaît, happé par l’obscurité du fond. Sisyphe retourne à son rocher.

On ne démontrera pas ici que la fin soit absente, différée ad aeternam en symétrie à l’origine perdue ou immémoriale. On dira seulement que David Warrilow, cédant à une seconde convention de théâtre, fait au public le don rarement offert de pénétrer le secret. En juin 1992, au Théâtre de la Bastille à Paris, lorsque l’acteur vient saluer pour la première fois, son pas est encore traînant, visage inquiet d’une rumination sombre et sans repos. Deux, trois et quatre fois, l’enthousiasme du spectateur rappelle le comédien à l’avant-scène. À chaque fois un peu moins courbé, plus agile, comme si l’on assistait, en quelque manière, à la déconstruction du personnage. À la fin, la course est franche, grand corps mince, vertical, on dirait celui d’un danseur, visage lumineux. Et, s’étonnant de ce que le même gomme ait eu mille ans tout à l’heure, on se souvient tout à propos d’un enfant mort dont il a été question dans le texte, Et l’on saisit que, parmi les existences sans nombre que Warrilow cite à paraître, l’acteur fut celui-là aussi bien. Nul n’est plus âgé, dit le Tao, qu’un enfant mort.

- Charles Baudelaire, « Spleen ». in LES FLEURS DU MAL. ↩︎