La voix émet une lueur. Le noir s’éclaircit le temps qu’elle parle. S’épaissit quand elle reflue. S’éclaircit quand elle revient à son faible maximum. Se rétablit quand elle se tait.

Samuel Beckett

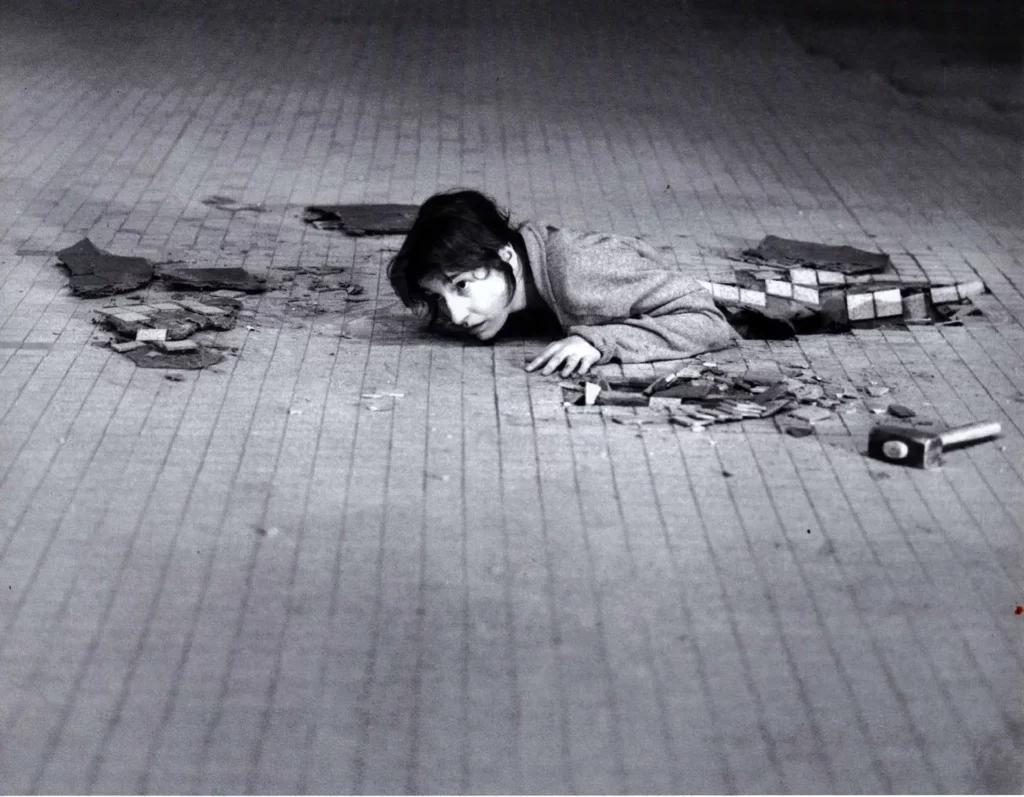

« JE MANGERAI de la terre », dit Clotilde. (Nous étions au début des répétitions de QUATRE HEURES À CHATILA, et il avait été décidé qu’elle ferait son entrée en crevant la carapace du plateau, comme si elle arrivait du pays des morts.) On acheta une boîte de chocolat en poudre, elle en saisit une pleine poignée et s’étouffa. Je la revois crachant devant elle la parole d’un cancéreux nommé Jean Genet, sous forme de petits nuages d’argile sèche, entre deux quintes de toux comme si les vibrations de sa voix s’effritaient en poussière.

« C’est ta Bouche… C’est ta pauvre Bouche malheureuse, pleine de terre, de graviers et de racines, et qui doit répondre. Tu me reconnais ?… Comment, tu ne te souviens pas ? C’est moi qui prononçais toutes les phrases quand tu étais vivant… ». Ainsi parle Madani, le vieil Arabe des PARAVENTS, quand il est choisi par la Mère pour interpréter le mort Si Slimane.

Blanchot décrit la voix de l’écrivain comme une voix blanche que nous « écoutons » au moment de la lecture : écrire, c’est détacher le langage dans un « all man’s land » où chaque lecteur, pour lui-même, au moment de lire, se retrouvera seul, isolé des autres, les yeux détournés du monde vers la page où son regard se perd. La voix silencieuse de Genet, sans timbre et pourtant si résonnante (« Le ton n’est pas la voix de l’écrivain, mais l’intimité du silence qu’il impose à la parole, ce qui fait que ce silence est encore le sien »), il fallait que Clotilde la fasse sonner. Avoir dans la gorge tous les sons concrets, devenir les mots de la nuit, du Jourdain, de la chaleur, des mouches. La voix intérieure de l’écrit endosse sans difficultés les voix plurielles qu’elle répercute. Interdite de silence, Clotilde devait créer un écho sonore et unique, avec l’obligation de faire bruisser les mots muets.

Sans doute j’étais seul, je veux dire seul Européen (avec quelques vieilles femmes palestiniennes s’accrochant encore à un chiffon blanc déchiré ; avec quelques jeunes feddayin sans armes) mais si ces cinq ou six êtres humains n’avaient pas été là et que j’aie découvert cette ville abattue, les Palestiniens horizontaux, noirs et gonflés, je serais devenu fou. Ou l’ai-je été ? Cette ville en miettes et par terre que j’ai vue ou cru voir, parcourue, soulevée, portée par la puissante odeur de la mort, tout cela avait-il eu lieu ?

Jean Genet — QUATRE HEURES À CHATILA

Menacée de dispersion : elle dit Genet (ça lui aurait plu, ça, une jeune fille qui articule les mots d’un vieillard); elle dit aussi les cadavres (car pour le promeneur seul dans Chatila, le Genet à moitié mort, seuls les cadavres sont bavards – bavards et familiers ; les vivants eux, n’ont plus rien à communiquer). Elle dit aussi les feddayin qui peuplent son souvenir, elle dit les femmes palestiniennes (leur voix « enfantine et sans fêlure »), elle pose aussi les questions du témoin égaré qui s’insurge contre le scandale : toutes choses évidentes dans l’écriture, mais d’emblée impossibles pour une comédienne dont le destin est avant tout une incarnation unique. Pour être à la fois neutre et personnelle (car elle va faire taire cette voix stéréotypée que les mythes imposent au dramaturge poète-homosexuel-voleur, elle va être elle-même, un point c’est tout), elle doit créer son propre écho.

Mais alors, quel secret ? La voix, pour la comédienne seule en scène et sans rien pour l’aider, ce n’est pas seulement le son, c’est le corps aussi, son corps retraçant les postures de cadavres décrits (ou détruits), son corps est une voix, quand elle fige une grimace sur son visage pour hurler comme un cadavre supplicié « d’un hurlement silencieux et ininterrompu ». Et la voix est en retour le seul organe qui prolonge son corps dans le vide, ou l’invisible, et se détache sans cesser d’appartenir à sa chair. La voix devient alors le regard des mots. Comme la transparente activité des yeux, elle creuse une profondeur dans l’espace, et excède les limitations du corps.