Écoute-moi petit mon semblable mon frère on croit seul être

Aragon

seul il n’en est rien nous sommes

Légion

C’est pour quoi je me suis inventé de tout voir en théâtre

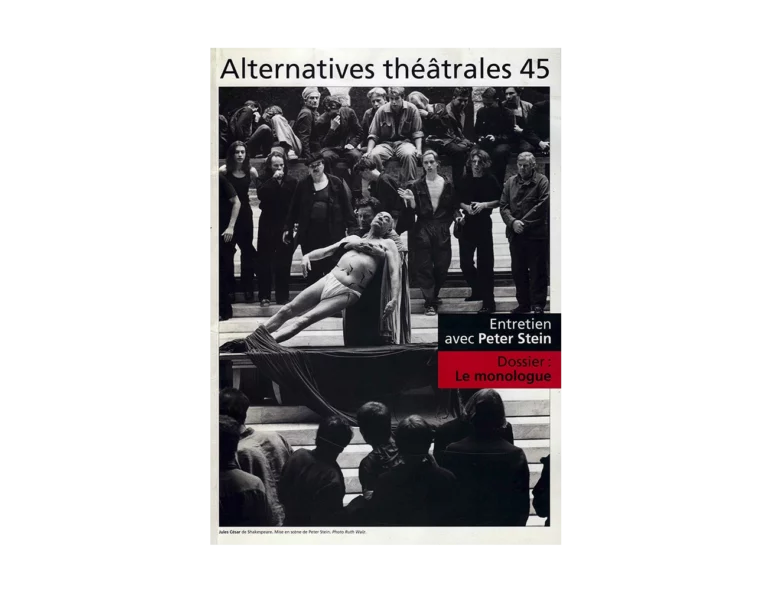

AU COMMENCEMENT, dit la légende, était le chœur ; la cérémonie devint théâtre avec l’arrivée d’un acteur. Un seul, d’abord – Thespis, peut-être, sur son chariot. Nomade et monologuant, comme le conteur ailleurs, comme jadis le jongleur médiéval aimé de Meyerhold, comme naguère l’artiste du music-hall, comme aujourd’hui tel ou tel fantaisiste en tournée. Plusieurs mythes originels s’accordent à reconnaître dans le monologue l’origine du théâtre…

Fut-il premier au dialogue, en fut-il jamais séparé ? Linguistes et psychanalystes nous assurent que c’est impossible : pas de parole sans autre, aussi silencieux soit-il. Le monologue ne serait-il qu’une variante du dialogue ? avec Dieu, les étoiles, soi-même… Pourquoi alors, cet entêtement à penser au théâtre le monologue comme spécifique ? Sans doute parce qu’il affirme avec toute la netteté d’un choc, avec parfois la brutalité d’une question un peu gênante, ce face-à-face fondateur que le dialogue – celui qui se tisse entre les personnages – recouvre parfois, ou laisse avec tact dans l’implicite : la mise en présence de l’acteur et de son spectateur. C’est structurellement plus qu’historiquement que le monologue est la matrice du théâtre.

En touchant sans pudeur au ressort même du plaisir théâtral, la dissymétrie qui en est le fondement (un qui parle, un qui se tait ; un qui est vu, un qui voit), le monologue nous confronte sans échappatoire à notre désir de spectateur. Portant la séduction ou l’ennui à l’extrême, il érotise, bien plus que toute forme de dialogue, notre rapport à l’acteur, à son corps, à sa voix, à sa parole. Le vieux Corneille ne s’y trompe guère lorsqu’il écrit à propos d’une de ses premières pièces : « les monologues [y] sont trop longs et trop fréquents ; c’était une beauté en ce temps-là ; les comédiens les souhaitaient, et croyaient y paraître avec plus d’avantage »1 ; son œuvre refoulera par la suite au nom d’un plaisir plus élaboré et plus convenable cette pure offre de soi de l’acteur, invitation à une jouissance ambiguë… Jouissance dont raffola le théâtre baroque, mais qui fut condamnée par les règles et la vraisemblance : si l’on en croit Jacques Schérer, la disparition progressive du monologue est un des traits de la constitution de la dramaturgie classique2.

Après trois cents ans de dramaturgie fondée sur le dialogue, voici qu’à nouveau, aujourd’hui, le monologue a la part belle. Auteurs, metteurs en scène et acteurs le pratiquent assidûment, comme s’il y allait de l’essence du théâtre. Pourquoi un auteur comme Thomas Bernhard accorderait-il une telle place aux artistes de cirque (dompteurs, jongleurs, et autres acrobates) si la solitude en scène ne lui apparaissait comme la condition naturelle de l’acteur ?3

Et Novarina intitulerait-il POUR LOUIS DE FUNÈS son paradoxe sur le comédien, s’il ne s’agissait pas d’esquisser, avec le sens de la provocation qui le caractérise, une métaphysique du one-man-show ? « L’acteur n’entre que pour s’en sortir, court à sa perte, vient se reperdre tout entier chaque soir, s’épuiser, se déposséder, finir. Et comme tout bon suicidé, sa grande école c’est le music-hall, car personne ne se suicide plus en scène qu’un bon artiste de variété. »4

Cette justesse du music-hall ou du cirque, est-ce l’innocence perdue du théâtre ? Est-ce la pureté qu’il cherche à retrouver en revenant au solo de l’acteur ? Car plus que toute autre forme, le monologue oblige à définir avec netteté le rapport d’un spectacle à son spectateur. Dans le choix ou le refus de l’adresse à la salle se joue le sens même de l’acte théâtral. Ce qui explique que le spectre des représentations monologiques soit si large, de Guy Bedos à l’ORLANDO de Bob Wilson, en passant par Fabrice Lucchini dans VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT…

Se donne-t-il le public comme interlocuteur ? Le monologue risque de dissoudre le théâtre dans la performance ; la dimension de la fiction résiste mal à la jouissance plus directe du jeu avec la salle. Ce n’est pas par hasard que les personnages qu’investissent les fantaisistes (Coluche, Bedos…) sont si labiles, si fragiles : ce sont des fantoches qui servent de faire valoir à la présence réelle de celui qui les exhibe.

Le monologue prend-il au contraire le parti d’ignorer les spectateurs ? Il fait d’eux les récipiendaires d’une cérémonie rendue à son étrangeté (si la convention est pensée) ou à sa vanité (dans le cas contraire) : pour un spectacle qui assume la séparation de l’acteur seul et du spectateur – c’est-à-dire qui fait de la solitude et de l’enfermement son propos, comme récemment PAN THÉODOR MUNDSTOCK de Bruno Boëglin – combien d’adaptations nous ont fourni des monologues sans véritable statut théâtral, où la question de l’adresse semblait évitée ou oubliée…

Il ne sera pas question ici de ces spectacles qui se situent hors théâtre – que ce soit du côté du music-hall, du café-théâtre ou de l’adaptation purement littéraire – mais de ceux qui à travers le monologue jouent avec la fiction, pensent la représentation. On trouvera alors à un des pôles tout ce qui ressortit à la distanciation (l’adresse au public comme suspension momentanée de l’illusion) ; à l’autre, les expériences qui consomment la rupture avec le spectateur comme interlocuteur, mais avec tant de radicalité, de violence presque, qu’il est pour ainsi dire sommé s’inventer une autre place : ainsi de l’objet absolument clos sur lui-même qu’est ORLANDO.

Plus bâtard que d’autres spectacles de Wilson, né d’un curieux accouplement avec une récente tradition théâtrale (l’adaptation d’un texte romanesque), ce monologue affirme plus explicitement que jamais l’autisme comme essence de son théâtre. Le micro HF qu’Isabelle Huppert utilise presque en permanence est l’instrument de la coupure avec le public : il lui permet de s’immerger devant nous – mais aussi en dehors de nous – dans le monde intérieur de Wilson. Voix, costumes, lumière, mouvement jouent comme les composantes d’une unité plastique et rythmique : malgré l’abondance du texte, rien n’est fait pour nous permettre d’entrer, comme on dit, dans l’univers de Virginia Woolf. Ce n’est qu’en acceptant d’en être absolument exclu, comme on l’est d’un tableau ou d’un rite inconnu, qu’on peut goûter la beauté de ce spectacle. ORLANDO accomplit donc magistralement ce à quoi tendent beaucoup de mises en scène de monologues : ce spectacle glacé nous permet par sa perfection de mesurer la torsion que le théâtre contemporain a imposée à un genre historiquement fondé sur le lien vivant (séduction ou interpellation) de l’acteur et de son public.