« À ceux qui naîtront après nous » est la dernière création d’Isabelle Pousseur. Cinq heures de spectacle passées avec des acteurs qui ne font rien d’autre, ou presque, que nous raconter leur propre vie. Une expérience théâtrale particulière que la metteur en scène revendique comme une étape importante de son parcours théâtral et qui s’inscrit dans un projet de recherche sur les relations entre l’acteur, l’auteur et le metteur en scène dans la création théâtrale.

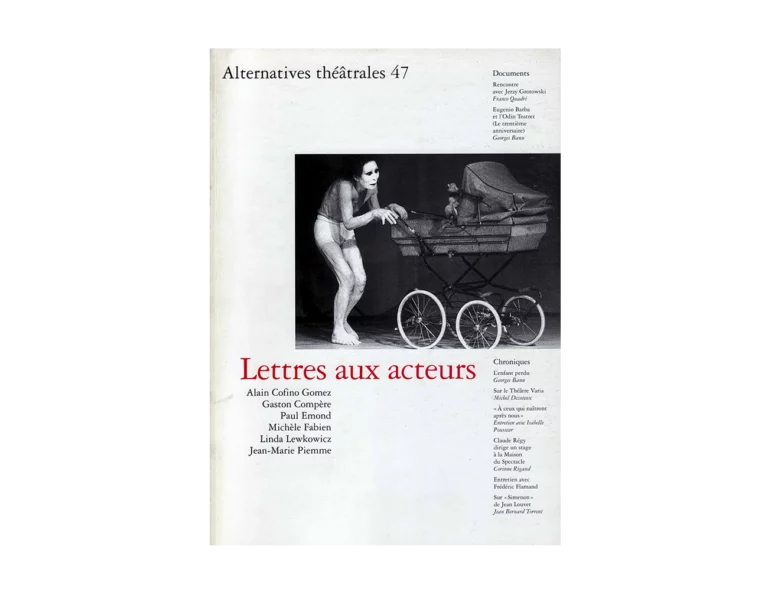

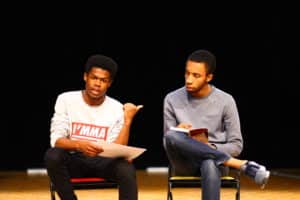

ALTERNATIVES THÉATRALES : Hormis l’une ou l’autre séquence, À CEUX QUI NAITRONT APRES NOUS est constitué par les récits, faits par les acteurs, de leur propre vie. En tout cela fait environ cinq heures de spectacle. À tour de rôle et dans des espaces différents, aménagés pour n’accueillir qu’un petit nombre de spectateurs, chaque acteur confie au public l’histoire de sa vie et lui conte les petits riens ou les drames qui jalonnent son passé. La ligne est très étroite entre le dévoilement de faits privés, personnels, et la théâtralisation de cette intimité. À certains moments, d’ailleurs, cela bascule plus d’un côté que de l’autre.

I.P.: La question que nous nous sommes posée dans ce spectacle est celle de l’autobiographie des acteurs, de la prise de parole de l’acteur sur sa propre vie. Très vite, dans les répétitions, j’ai décidé d’essayer de rester au degré zéro de la formalisation de cette prise de parole. Au départ, je n’avais pas décidé que la forme serait simplement : « je raconte », mais tout à coup j’ai eu envie de cet extrême-là, de cette tentative à la limite du théâtre.

Tout de suite s’est posée la question de la théâtralisation. À partir de quand le théâtre est-il là ? à partir de quand est-ce que ça bascule ? pourquoi la personne qui est en face de moi est un acteur et moi un spectaceur ? Et le fait de vouloir se poser ces questions nous était nécessaire comme pour nous débarrasser de réflexes formels, d’habitudes de gens de théâtre. Cela revenait à se dire : maintenant, il y a deux personnes, il y en a une qui parle et une qui écoute, c’est la situation de base, qu’est-ce qui fait que ça devient du théâtre, ou que ce n’en est pas. Tous les acteurs ont beaucoup travaillé sur l’extrême simplicité de cette proposition.

Je sais que lors des représentations de février et encore maintenant, il y a des gens qui trouvaient qu’on était en deçà du théâtre à certains moments. Nous on ne le savait pas très bien d’ailleurs si ce qu’on faisait était du théâtre. De toute façon, ce n’est pas une question qui me perturbe terriblement. Je ne peux plus être complètement à l’intérieur du théâtre. Je ne le maîtrise plus ou je le maîtrise trop. C’est plutôt entre les deux : je le maîtrise trop et du coup je ne le maîtrise plus.

A.T.: Dans le spectacle, les acteurs se racontent à la première personne, en utilisant leurs mors à eux. Ces longs monologues-confessions élaborés par les acteurs composent donc le texte du spectacle et l’on est tenté de le juger en tant que tel.

I.P.: Personne ne se croit auteur dans ce spectacle, personne n’a cette ambition. Ce que j’ai voulu faire, c’est pousser jusqu’au bout et jusqu’à la rencontre avec le public, la part personnelle que l’acteur donne à la création.

L’acteur intervient toujours narrativement dans un spectacle. On ne dit jamais de lui qu’il est auteur, mais qu’il écrive un texte, qu’il en improvise un autre ou qu’il mette un sous-texte à son texte, même si la différence existe, je ne suis pas sûre que l’acte en lui-même soit fondamentalement différent. La grande différence dans ce spectacle, c’est qu’on va jusqu’au bout de cet apport personnel de l’acteur et qu’on le pousse jusqu’à son expression définitive vis‑à vis du public. Mais cela existe dans tout travail d’interprétation, l’acteur investit toujours à certains moments sa propre histoire, et cela même dans des textes qui lui sont totalement étrangers.

Moi par exemple, j’ai eu à ce sujet des expériences très sensibles. Quand on a créé JE VOULAIS ENCORE DIRE QUELQUE CHOSE, MAIS QUOI ?1, le point de départ, c’était L’HOMME ET L’ENFANT d’Adamov. Au début du travail j’avais dit aux acteurs que je ne voulais pas traiter Adamov à travers les images fortes qui étaient d’emblée induites par son univers, et je leur avais proposé de faire un travail où l’on chercherait des associations entre des éléments narratifs de L’HOMME ET L’ENFANT et des événements qu’eux-mêmes avaient vécus. Finalement, on n’a pas obtenu les droits de représentation du texte (si on les avait obtenus je ne sais pas ce qui se serait passé), mais les acteurs eux-mêmes ont souhaité poursuivre ce travail sur des images de leur enfance. La matière narrative est donc devenue celle-là, alors que, dans un premier temps, ce que l’on était en train de faire, on le faisait au service d’un texte. Ce travail d’improvisation, je le fais souvent, même quand je monte des pièces de théâtre.