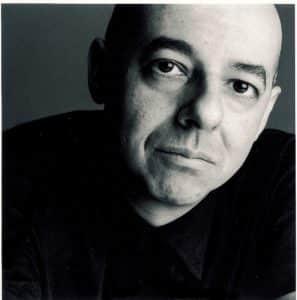

Plan KAprès avoir participé à la fondation du Théâtre laboratoire Vicinal, Frédéric Flamand crée, au début des années 70, le Plan K : théâtre du corps et du mouvement, influencé par les musiciens, les plasticiens et les écrivains liés à l’avant-garde américaine. En 1991, Frédéric Flamand est nommé à la direction du Ballet Royal de Wallonie, à Charleroi, qu’il rebaptise aussitôt Charleroi/Danses. Il transforme profondément les structures du ballet en orientant son travail vers la danse contemporaine et en mettant sur pied une biennale internationale de la danse.

BERNARD DEBROUX : Comment s’est opéré le passage du Baller Royal de Wallonie à Charleroi/Danses ?

Photo Véronique Vercheval.

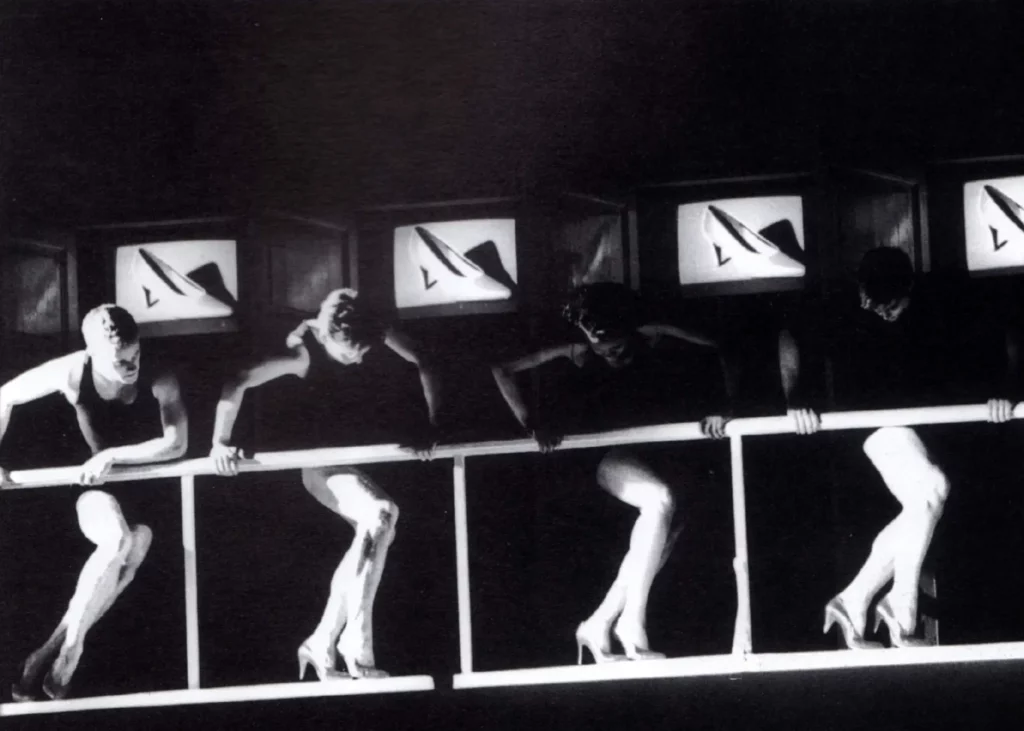

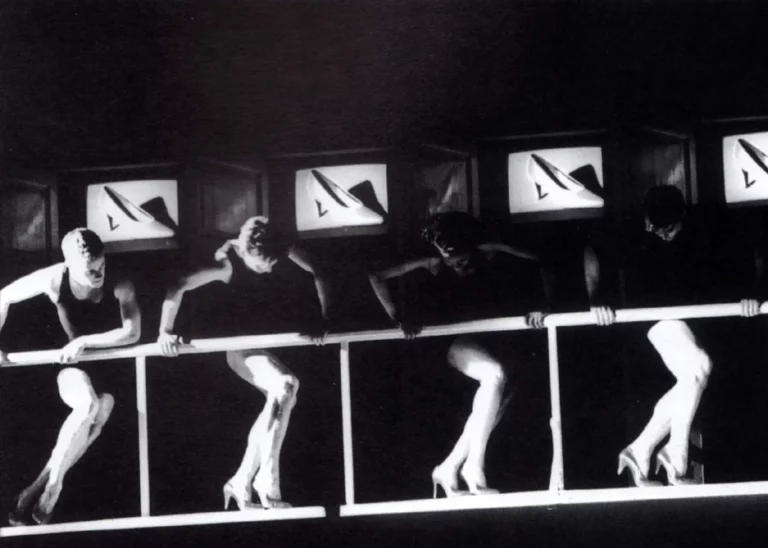

Frédéric Flamand : Je me souviens de la première fois que j’ai été à Charleroi. J’ai eu la vision de ce que je devrais faire là. J’ai été rencontrer les danseurs que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvé avec 25 danseurs que je n’avais jamais vus de ma vie, ce qui est une situation aberrante, impensable pour moi auparavant. J’ai demandé à aller voir les cours et la première vision fur le studio de danse. Une vision assez extraordinaire : des gens faisaient la barre, travaillaient leur corps et par les baies vitrées, on voyait cette ville de Charleroi, les usines de Cockerill-Sambre qui crachaient leur fumée. Devant cette vision de deux mondes, cette implantation de la danse au milieu des usines, je me suis dit que c’était là que je devais puiser la force de ce que j’allais faire. Mais en plus il y avait la vision du futur. Je me suis toujours intéressé au monde contemporain, au monde de la communication et donc aussi au passage du monde industriel au monde de l’informatique, ce qui est aussi le problème de Charleroi. Comment une ville industrielle va-t-elle survivre, passer à ce monde des nouvelles technologies, un monde en pleine mutation ? C’est pour cette raison que l’existence, dans un tel environnement, d’un baller néo-classique, comme l’ex Baller Royal de Wallonie m’a toujours paru aberrante, à la limite du kirsch.

Ici, nous avons terminé notre trilogie sur le corps moderne1. ICARE, c’était la technologie artisanale, TITANIC c’est la technologie industrielle — et comme par hasard le spectacle été créé dans un musée de l’industrie, dans une usine gigantesque à Charleroi. Ce fur un travail fou d’intégrer la danse dans une vraie usine qui fonctionnait avec des ouvriers, avec tous les problèmes que cela pose même pour les danseurs, ne fût-ce que respirer l’air incroyable de cette univers-là. Tour cela influence évidemment le mouvement. On ne crée pas sur une plage au Brésil les mêmes mouvements que dans une usine à Charleroi2. La danse s’est donc imprégnée de cet univers. Un univers très puissant, parce que Charleroi est une ville blessée, une ville en mutation, qui connaît justement ce passage d’un monde à l’autre que nous sommes en train de vivre chaque jour un peu plus en cerce fin de siècle… Une ville qui donne une très grande force sur le plan artistique. C’est une ville qui est aussi à l’écart. Il n’y a pas d’université, elle est à l’écart du milieu culturel par rapport à Paris par exemple. Peut-être qu’une expérience artistique puise sa force justement dans cet « écart ». Cela m’a toujours fort intéressé. Le Plan K s’est installé dans une ancienne usine à Molenbeek, un quartier périphérique de Bruxelles et tour le monde à l’époque disait qu’on était fous d’aller dans cette vieille usine de l’autre côté du canal. Toute la force de cette usine a été justement d’être « à l’écart ». Cela permet de se ressourcer et de puiser routes ses forces dans cet écart. L’expérience de Charleroi n’est que la continuation de cette première expérience. Le « local » devient universel.

B. D.: Une constante dans ton travail, c’est de partir du concret du lieu. Ex MACHINA n’échappe pas à la règle, puisque le spectacle a été créé dans une ancienne piscine.

F. F.: Oui, c’est ma conception de la danse dans la ville. Pour moi, la danse dans la ville, ce n’est pas nécessairement le « temple » qu’est le Palais des Beaux Arts, c’est plutôt cette piscine désaffectée. C’est une intuition, un choix esthétique. Après, on s’est rendu compte, qu’en fair la piscine de la Broucheterre est la première piscine construire à Charleroi. Tour le monde à Charleroi la connaît, cour le monde a appris à nager là. C’est aussi un endroit très important parce que c’est là que les gens qui n’avaient pas d’argent allaient prendre un bain, une douche. Il y a une charge émotive arrachée à cet endroit. Mais avant tour c’est l’architecture qui m’a intéressé.