WERNER SCHWAB parle de sexe et de merde et pourtant, on le présente comme un moraliste un intellectuel. Ce paradoxe semble pouvoir être expliqué par son utilisation de la langue ; cette langue qui est le pays natal de l’auteur, la langue râpeuse avec laquelle il lèche le monde.

À travers deux pièces de Werner Schwab, LES PRÉSIDENTES et EXCÉDENT DE POIDS, INSIGNIFIANT : AMORPHE – UNE CENE EUROPÉENNE, explorons ce qu’elle a de particulier, cette langue, à quoi elle ressemble, et quelle pensée s’en dégage.

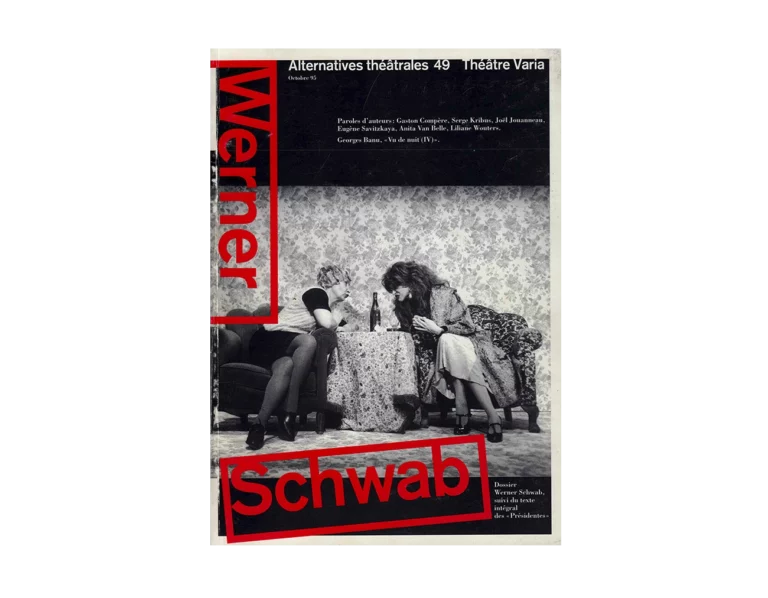

« Les présidentes »1

Schwab est habité par une sorte d’idéalisme, qui considère le monde comme un endroit où théoriquement tout devrait bien se passer. Avec une naïveté quasiment enfantine, Marie constate qu’à la télévision « Presque tous les films sont merveilleux. La montagne et la mer, les gens se font des baisers sur la bouche et ont des véritables enfants ». Le contrecoup de cet idéalisme est la déception, comme l’exprime Erna, déconfite : « Mais alors la vie ne vaut pas vraiment la peine d’être vécue, si près de toute chose qu’on regarde se trouvent des selles puantes. » Cette fatalité scatologique n’est ni si décadente ni si violente qu’on pourrait le croire. Il y a de la compassion pour l’humanité. Schwab fait acte de clémence, et dans son écriture, la putréfaction ne fait que rendre compte du cycle naturel.

La religion ou la philosophie sont des remèdes certains pour ce S. O. S. d’âme en danger de suffocation à cause de la médiocrité de l’existence humaine. Marie possède une foi inébranlable : « Moi, je n’ai vraiment pas du tout envie de vomir quand je farfouille dans les profondeurs de la cuvette ; c’est un sacrifice que je fais à notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous tous sur la croix », en même temps qu’un sens de la philosophie très pratique pour supporter les devoirs de la vie quotidienne : « La vie est tout simplement honnête et montre aux gens de quoi elle est faite. Une fois qu’on a mis son bras dans la cuvette, on en a aussi fini avec tous ces sentiments épouvantables. C’est alors la même impression que de serrer la main à quelqu’un ».

Le bonheur dépend donc uniquement de l’idée qu’on s’en fait : il suffit de prendre la vie du bon côté ! Mais souvent, les gens sont incapables de déceler une trame heureuse dans leur destinée, par peur d’être déçus une fois de plus. Alors, ils ferment les portes au malheur comme au bonheur pour vivre un compromis permanent. « GRETE : La plupart des gens ne comprennent rien à la vie. Quand la vie s’adresse aux gens et leur fait part d’une bonne mission, alors les gens hochent seulement la tête et se comportent comme des travailleurs immigrés. Pas comprendre, pas comprendre, qu’ils disent toujours. »

Herrmann et Hannelore, les enfants de Grete et d’Erna sont des cas sociaux : la descendance est indigne et néfaste. Bien qu’à aucun moment, Herrmann et Hannelore ne mettent le pied sur scène, on a l’impression de les connaître par cœur ; ils finiront même par intervenir violemment. Là réside la force de la pièce : tout ne se passe que dans la tête des trois Présidentes. Mis à part l’assassinat de Marie, qui se passe concrètement sur scène à la fin de la pièce, l’action majeure n’est qu’évoquée par la parole. Ici, on peut constater que Schwab n’a pas besoin de beaucoup d’images scéniques pour élaborer sa dramaturgie et qu’il semble peu influencé par la télévision et le cinéma.

Le chagrin de ces héroïnes populaires est à l’origine d’une poésie qui dépasse de loin la notion de dialogues réalistes. « ERNA : La vie fait pousser parfois des fleurs aussi profondes qu’un précipice dans cette vallée de larmes. » Il y a aussi l’amour, ici et pour toujours, qui nuance la respectabilité extérieure. Les présidentes déchaînent leurs fantasmes les plus secrets. On s’aperçoit alors que sous leur air honorable, ces matrones petites-bourgeoises espèrent secrètement qu’on leur lâche la bride. Mais si les fantasmes sont brûlants, c’est parce que l’amour physique fait plutôt défaut. « GRETE : Et puisque la vie engendre ses événements, moi je me suis déjà totalement éloignée de l’amour, bien que de nombreuses occasions pourraient encore s’offrir à moi. Et si parfois ces vieilles sensations chaudes refont surface, je m’achète un saucisson à l’ail et un morceau d’emmenthal avec des petits cornichons et une petite bouteille de bière. »

On parle beaucoup de nourriture chez Schwab, et pas n’importe comment. On est ce que l’on mange, donc l’alimentation est importante : la charcuterie, parce qu’on est tous des porcs, et le pain, car il nous faut le corps du Christ, pour se dire qu’on est des porcs d’accord, mais des porcs pieux et dévoués. De ce point de vue-là, Marie est exemplaire : elle s’applique à nettoyer les toilettes à mains nues. Le travail peut élever l’homme à la sainteté. « ERNA : Wottila a maintenant pris dans sa main une des mains d’Erna, abîmée par tant de travail et il contemple avec dévotion ce doigts malmenés. La mère de Dieu qui lui e t apparue dans la clairière forestière, dit-il, ressemblait de manière frappante à Erna, tout comme à sa maman d’ailleur sauf que la mère de Dieu aurait été bien plus impressionnante, niveau vestimentaire, et qu’elle aurait été entourée d’une installation d’éclairage insensée ».

Les métaphores sont souvent d’un matérialisme naïf et comique, pourtant, l’ambition des trois femmes reste purement spirituelle. Schwab traite un monde d’extrêmes ; entre la bassesse de la cuvette et la candeur de la Vierge Marie, il n’y a pas grand-chose à voir. Schwab ne fait pas dans les demi-tons. Ces chocs entre deux univers sont une constante dans son écriture. Grete utilise des mots très concrets même quand elle parle de la Providence : « C’est que la vie consume ce que bon lui semble. Un jour, elle te donne des selles fermes, un autre, des selles molles. Et quand la vie produit des selles, alors c’est la Providence, on n’y peut rien ».

Marie souhaite que « les selles des gens sur son corps se changent en poussière d’or ». Mais chez Shwab, l’aspiration au divin d’une femme « hors normes » déchaîne souvent l’agressivité des autres. Le thème de l’interdiction de la pureté semble le préoccuper.

Décidément, Marie en fait un peu trop. Carrément, elle s’immatérialise au-dessus des gens, et les braves gens doivent toujours anéantir ce qui les dépasse. C’est partout pareil, la médiocrité assassine Ie divin. La beauté n’est pas permise. Alors, Erna et Grete saignent Marie comme une vieille truie. Conternation. Le silence surprend toujours un peu quand on radote à longueur de journée.

Chanson. « Rideau. Qui se lève aussitôt. Trois belles jeunes femmes donnent une représentation de la pièce LES PRÉSIDENTES, qu’elles interprètent de façon aggressive, exagérée et criarde. (…) Erna, Grete et Marie, faisant partie du public, se lèvent assez rapidement et cherchent à quitter la salle, ce qui s’avère difficile, car elles sont assises au milieu d’une rangée. » Schwab pratique le théâtre dans le théâtre, comme Shakespeare dans HAMLET. Pour Claudius, le beau-père d’Hamlet, le fait d’être confronté à la réalité qu’on a vécue est insoutenable ; ce l’est aussi pour les trois Présidentes. La claustrophobie des personnages déteint alors sur les spectateurs. Ici les issues de secours sont fermées à ceux qui refusent de voir la condition humaine à travers les lunettes noires de Werner Schwab.