Bernard Debroux : Comment les valeurs culturelles et artistiques traditionnelles rwandaises ont-elles pu se perpétuer alors que la violence et la volonté d’éradication furent si importantes dans la deuxième partie de ce siècle ?

Dorcy Rugamba : Il y a comme toujours un génocide culturel qui précède tout génocide physique. Après les pogroms de 1959 au Rwanda, la première République qui s’est installée au pouvoir a poussé très loin la révision de l’histoire du Rwanda, pratique héritée de la colonisa- tion, ainsi qu’une diabolisation systématique des arts ; ceux-ci étaient devenus indésirables au Rwanda, suspectés pour la plupart d’être « tutsisants », monarchisants et donc à éradiquer ou à reformuler. Ce fut une période d’effroi pour la plupart des artistes restés à l’intérieur du pays. Ceux qui se retrouvaient à l’extérieur après avoir fui les massacres répétitifs n’étaient pas mieux lotis, ils étaient le plus souvent parqués dans des réserves insalubres sans conditions convenables pour une pratique artistique.

Mais vers les années 1970, il y a eu chez les Rwandais de l’intérieur comme chez ceux de l’extérieur un sursaut de survie. Ceux des artistes qui avaient connu la période florissante des arts rwandais – danseurs, chanteurs, musiciens, poètes formés pour la plupart dans les anciennes académies d’enseignement des arts appelées

« amatorero » – se rendent compte d’une rupture qui est en train de se produire dans la transmission du savoir des anciens et de ce que les valeurs culturelles traditionnelles sont en train de se perdre dans une société qui se construit sur des mythes erronés.

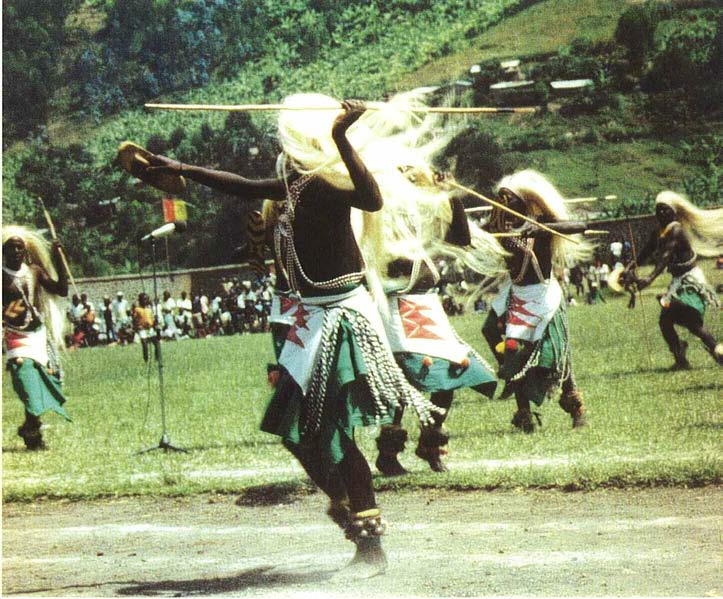

Mon père par exemple (Cyprien Rugamba), après avoir assisté à une parodie de danses guerrières exécutée par des jeunes filles dans une manifestation publique est choqué de voir qu’en si peu d’années on ait réussi ainsi à fausser la culture rwandaise. Cette danse n’avait en effet aucun sens et ne reposait sur aucune tradition : les femmes n’ayant jamais été à la guerre, le Rwanda n’a pas connu d’amazones. Ce fut pour lui une prise de conscience de la perte des arts rwandais dont on ne garderait que l’apparat. Deux ans plus tard, en 1976, il fondait le ballet Amasimbi N’Amakombe dont le rôle premier était de retrouver et de mieux conserver le patrimoine rwandais. Le ballet accueillait en formation des recrues qui avaient entre 13 et 14 ans et les mettait en contact avec les derniers dépositaires, parfois très âgés, pour qu’une transmission par apprentissage puisse s’effectuer. J’ai fait mes premiers pas d’artiste rwandais au sein du ballet Amasimbi n’Amakombe.

À l’extérieur du Rwanda, il y a eu également un sursaut de même nature, notamment au Burundi où bon nombre d’artistes, dont Athanase Sentore, s’attelaient à former une nouvelle génération d’artistes. Jean-Marie Muyango, Massamba et Augustin Majyambere qui font partie de la distribution de RWANDA 94 furent tous des disciples de Sentore.

B. D. : Peut-on dire que ceux qui organisaient la résistance et la volonté de retour au pays, et notamment le FPR, s’appuyaient sur les arts pour mener leurs actions ?

D. R. : À l’intérieur du Rwanda, il n’était pas possible d’organiser une résistance militaire ; le pouvoir faisait disparaître physiquement tout opposant et ce jusqu’à la fin des années 80 et l’avènement du multipartisme au Rwanda. Mais le maintien des arts et de la culture rwandaise constituait une autre résistance qui n’était pas dénuée de danger car le pouvoir ne tolérait pas qu’une voix alternative puisse avoir une quelconque influence sur la population, fut-ce pour des raisons éducatives.

Malgré tout, cette résistance a maintenu un intérêt constant pour les arts dans la population et à l’extérieur du pays, quand débuta le maquis pour combattre le pouvoir de Habyarimana, la culture a été un des moyens le plus efficace pour réunir les gens. Plusieurs ballets ont été créés à cette époque et le FPR lui même constitua une troupe culturelle dans ses rangs.

B. D. : Cette prise en charge des ballets par la collectivité est-elle une habitude ancienne au Rwanda ?

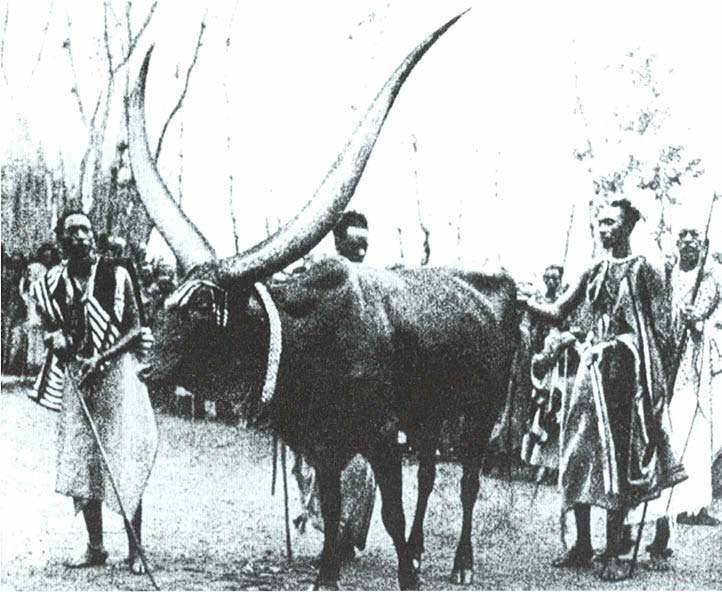

D. R. : Oui, c’est très ancien. De tout temps les artistes ont été à la charge de la collectivité, incarnée au Rwanda traditionnel par la cour royale et les chefferies. Les ballets étaient à la charge des chefferies où ils étaient situés et à celle de la cour s’ils étaient à Nyanza ou à d’autres endroits qui ont abrité la cour royale car elle

se déplaçait. Les ballets rendaient un service énorme à la collectivité car ils s’occupaient de l’éducation de la jeunesse. Ce sont les ballets qui prenaient en charge les académies « amatorero » où de jeunes recrues étaient éduquées d’abord aux valeurs morales qui font un homme idéal : « Imfura », mais aussi à l’art de la guerre, aux arts du spectacle comme la danse, le chant, les différents instruments de musique et à la littérature rwandaise (la poésie, la rhétorique…), à la beauté, au sens esthéthique rwandais.