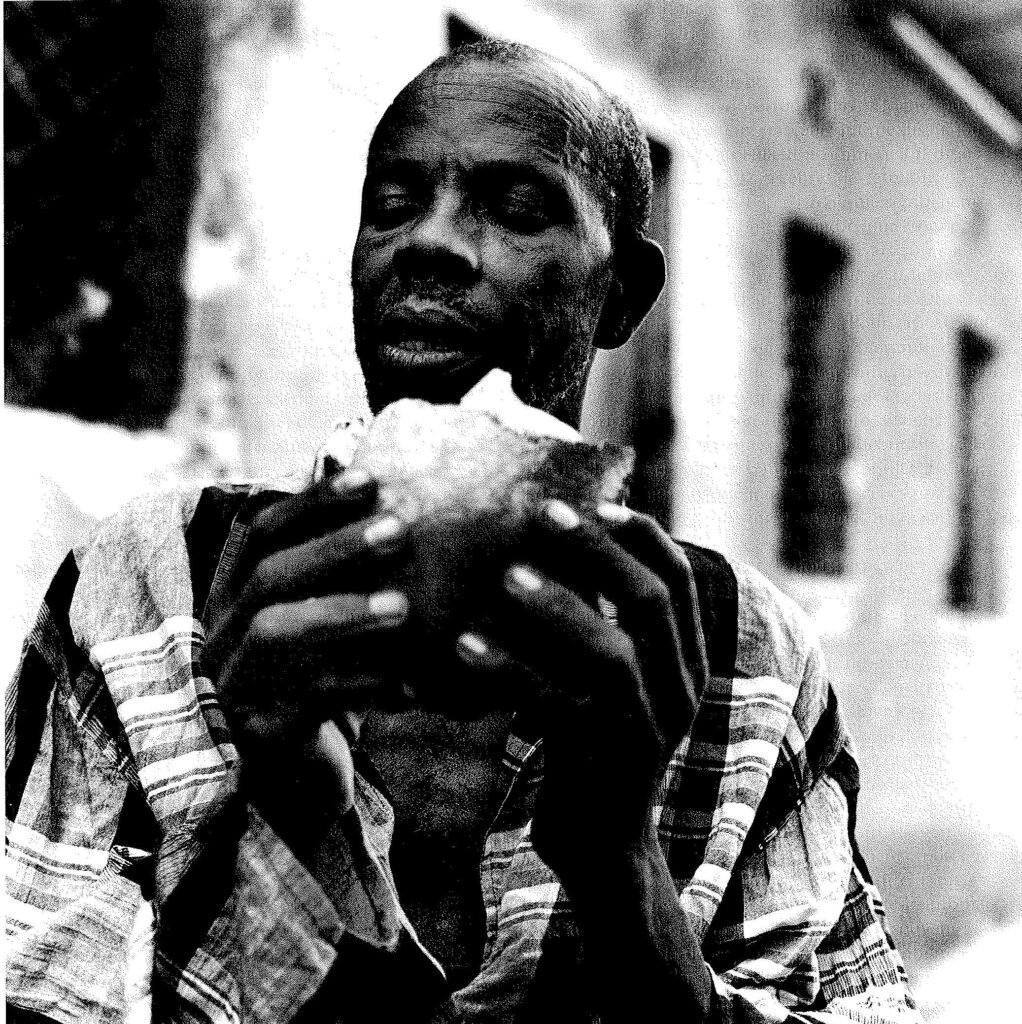

UN ASSASSIN tenant dans ses bras les ossements de sa victime à qui il demande pardon à longueur de journée. Singulier !

Il est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête d’un homme quand la mort se présente, décidée à choisir, et qu’elle pose à celui-ci une question qui le force à se renier où à s’assumer quelles qu’en soient les conséquences.

Soit on reste logique avec soi, on assume ses principes, ses sentiments et on le paye de sa vie ; la vie trouve alors tout son sens. Soit on se fait hara-kiri, on va à l’encontre de soi, ses sentiments, ses principes, ses engagements ; on devient un traître, un criminel

et on le paye de sa raison (de toute manière), quand on est un homme.

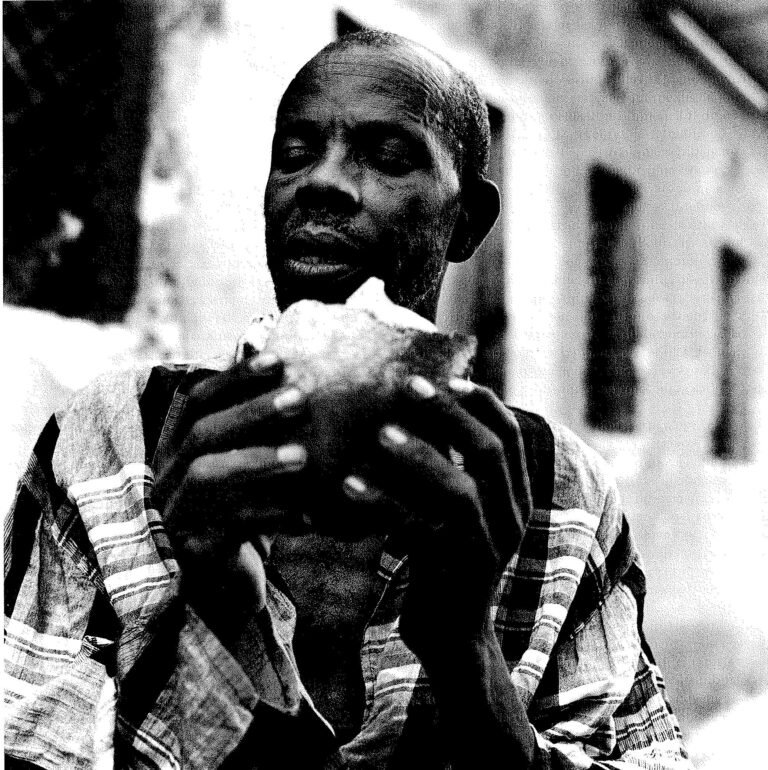

L’homme dont on voit la photo ci-dessus aurait tué un ami de longue date avec lequel il avait conclu un pacte de sang (kunywana).

Le kunywana était le sceau d’une amitié sans limite dans la tradition rwandaise. Ceux qui se livraient à cette cérémonie (les deux personnes s’entaillaient le poignet et mêlaient leur sang) se juraient fidélité et loyauté en toute circonstance, même en cas de danger de mort.

Cet homme aux ossements aurait tué son munywanyi (ami intime) et après le génocide, rongé de remords, il serait revenu sur les lieux de son crime pour déterrer sa victime et partir se dénoncer aux autorités. Depuis il passerait ses journées à demander pardon à sa victime pour le pacte violé. Histoire de vie, histoire de trahison, histoire d’une amitié trahie comme il y en a eu des milliers d’autres en 1994 au Rwanda.

Si pour certains le génocide au Rwanda est surtout un chiffre impressionnant de victimes, pour nous qui avons vécu au Rwanda, ce génocide c’est d’abord des visages, des noms, des histoires. C’est la perte d’un parent, d’un frère ou d’une sœur mais c’est aussi la disparition du boucher, du boulanger, du mendiant du coin de la rue, du taxi-vélo, du fou…

C’est aussi le comportement étrange, surprenant ou révoltant de l’ami d’enfance, du voisin d’en face ou de l’illustre inconnu.

Le génocide d’avril 94 est pour la plupart d’entre nous la pulvérisation en l’espace de trois mois de tout l’univers dans lequel nous avons vécu. Je suis déjà retourné trois fois à Butare, la ville où j’ai passé toute mon enfance. Butare est restée intacte, aucune trace

de balles, pas d’obus de mortier ; c’est toujours la même cité universitaire calme et austère. J’avais l’impression d’y renaître si ce n’est que je n’y reconnaissais plus personne ; juste de temps en temps quelques rescapés égarés dans un décor dénué de ses acteurs. Qu’ils soient victimes ou bourreaux, les gens d’avant avril 94 ont totalement disparu pour nous. Les premiers sont morts et ne reviendront plus, les seconds sont en prison ou en fuite ; de toute manière une ligne de sang nous sépare d’eux ; de fait ils n’existent pas ; en tout cas plus dans notre monde.

Le génocide, c’est aussi la perte des illusions ; c’est la remise en question de tout ce en quoi on a cru ! L’amitié, la loyauté, l’honneur, l’amour… C’est l’impression désagréable de n’avoir rien su, rien connu, rien compris, de s’être trompé toute sa vie sur les gens, leurs intentions, leur nature…, sur la nature humaine, sur soi…

En disant cela, deux histoires me viennent à l’esprit.

Des histoires de Butare de deux personnes presque inconnues pour moi mais dont le parcours n’a cessé de m’interpeller depuis. Il s’agit d’Édouard et de Céline. Deux personnes dont j’ignorais le nom de famille.

Édouard était un petit homme assez bien connu dans la ville de Butare ; un gars sympa, cool ; toujours la blague aux lèvres pour détendre l’atmosphère. Il tenait un bar dans la banlieue de Ngoma. Le bar portait le surnom de « l’ONU » car il était fréquenté par tout le monde, y compris au plus fort de la tension avant le génocide quand les campagnes de haine battaient leur plein.

Chacun pouvait aller y boire un verre sans risquer d’être étiqueté. Pourtant vers la fin avril, quand les chars de la mort atteignirent Butare, quand les habitants de Ngoma hésitaient encore et se refusaient à tuer leurs voisins, Édouard prit les devants et tua sa femme en public pour montrer l’exemple à suivre ; et comme si cela n’était pas encore assez illustratif, il brûla vif un bébé sur un bûcher tout en prenant soin de le repousser dans les flammes avec une branche à chaque fois que l’enfant essayait de s’enfuir. Lâche, cruel, l’air débonnaire d’Édouard cachait un démon. Édouard a été attrapé à Cyangugu ; il est déjà passé en jugement et a été condamné à la peine capitale.

Il y a à peine six ans, comme tout le monde j’aimais aller siroter une bière à l’ONU, chez Édouard le gars sympa !

La deuxième histoire est celle de Céline, une jeune fille qui passait facilement inaperçue. Elle était étudiante en sciences sociales à l’UNR (Université nationale du Rwanda). C’était la fille d’un militaire shiru, c’est-à-dire originaire des communes de Karago ou Giciye, le fief d’Habyarimana. Elle faisait donc partie de ceux que

nous appelions à l’époque « les autres » (abazautres), une partie des étudiants naturellement membres du parti présidentiel. Au moment du génocide, elle se trouvait au campus de l’université avec d’autres étudiants qui étaient restés pour préparer leur session de juin. Parmi eux son copain, un étudiant tutsi de la faculté des sciences. Quand commencèrent les tueries du campus, des listes avaient été dressées répertoriant tous les étudiants présents et les numéros de leur chambre. Les tueurs (les bazautres en tête) raflaient les étudiants à tuer chambre après chambre, mais n’arrivant pas à trouver le copain de Céline, ils allèrent sonner chez elle pour demander si elle ne le cachait pas. Elle protesta de la manière la plus vive, prétextant qu’elle épousait entièrement la cause hutue et qu’elle ne comprenait pas qu’on l’accuse de trahison. Les tueurs repartirent mais après deux jours de recherches vaines, ils revinrent déterminés à fouiller la chambre de Céline, convaincus que c’était le seul endroit où il avait pu leur échapper.

Effectivement ils le trouvèrent caché sous le lit et malgré les pleurs et l’imploration de Céline qui s’accrochait à lui, on l’emmena dans une clairière de l’arboretum (une forêt artificielle qui jouxte le campus) où les tueurs massacraient les étudiants. On demanda alors à Céline de s’écarter si elle ne voulait pas y passer elle aussi. Elle leur rétorqua qu’il fallait la tuer d’abord s’ils souhaitaient tuer son copain. Les tueurs n’hésitèrent pas et les tuèrent tous les deux. Cette fille qui passait inaperçue venait d’affronter la mort de face sans lui céder son amour. Comme beaucoup d’autres, j’ai croisé cet ange sans être aveuglé par tant de lumière.

Les trois mois du génocide ont sans doute connu ici et là de telles histoires mais ce qui est désolant et explique sans doute l’ampleur du crime, c’est qu’il y ait eu tant d’Édouard et si peu de Céline.

Bernard Debroux : Ton expérience et ta pratique musicale sont extrêmement diversifiées ; tu sembles te mouvoir avec intérêt et…