LE 6 AVRIL 1994, l’avion du président du Rwanda, Juvénal Habyarimana est abattu. En quelques heures, la ville de Kigali est quadrillée de barrières tenues par des miliciens Interahamwe et des militaires.La chasse aux opposants politiques et à toute personne « d’ethnie » tutsi commence. Elle durera trois mois. En moins de cent jours, à la machette, à la massue, à coups de fusils, de mitrailleuses, de grenades, noyés ou brûlés vifs, hommes, femmes, enfants, vieillards, seront exterminés dans les villes, sur les collines, dans les temples et les églises. Le troisième génocide officiellement reconnu par la Communauté internationale en ce siècle, s’est déroulé au vu et au su du monde entier. Il avait été annoncé de longue date par des experts, précédé de massacres d’envergure en 1992 et 1993, prédit par une commission d’enquête de la Fédération Internationale des Droits de l’Homme en 1993, l’entourage présidentiel y était clairement désigné comme responsable. Sur place, se trouvait une force armée de l’ONU commandée par le général Dallaire ; celui-ci avait envoyé – trois mois auparavant – un message urgent au secrétaire général, décrivant les préparatifs de la tuerie planifiée… Non seulement rien ne fut entrepris, mais après l’assassinat des dix casques bleus belges, les forces de l’ONU quittèrent massivement le pays, laissant le génocide s’accomplir sans aucune entrave.

Pendant ces trois mois d’enfer, une bataille diplomatique fut menée par certains pays afin d’empêcher que cette boucherie ne soit qualifiée de génocide.

Il s’agissait d’éviter que les États soient contraints à intervenir contre le gouvernement rwandais, comme la loi le prévoit désormais si le génocide est avéré.

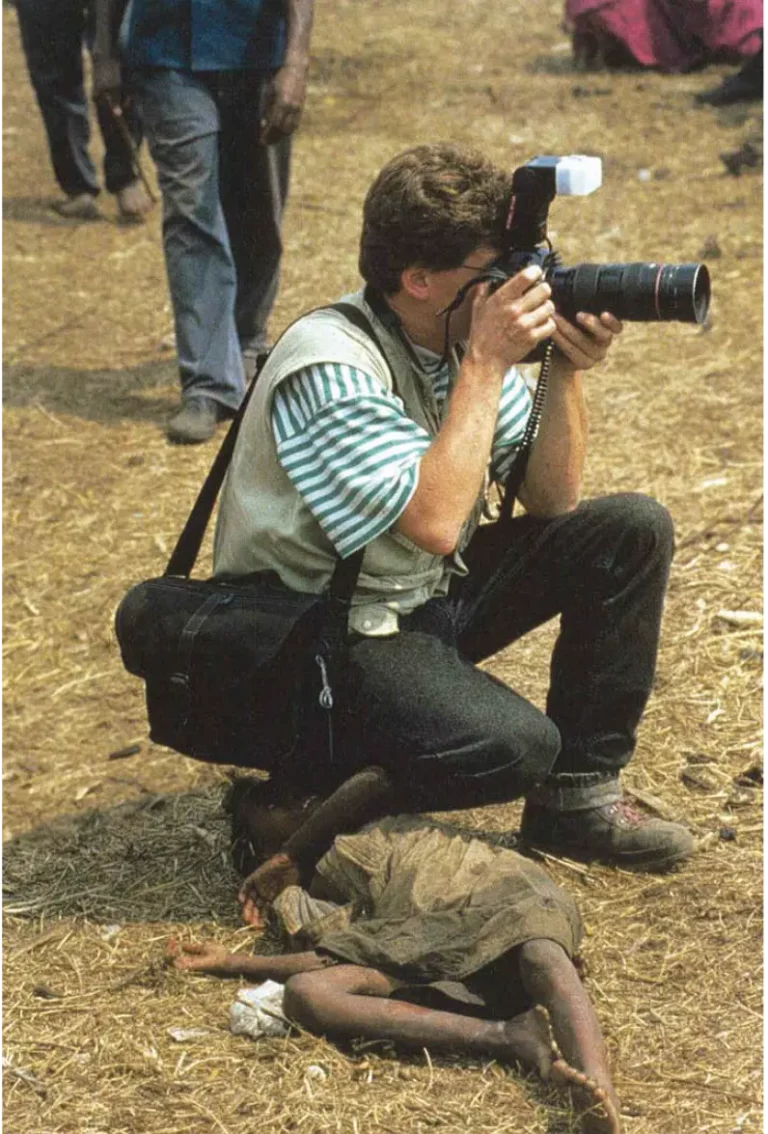

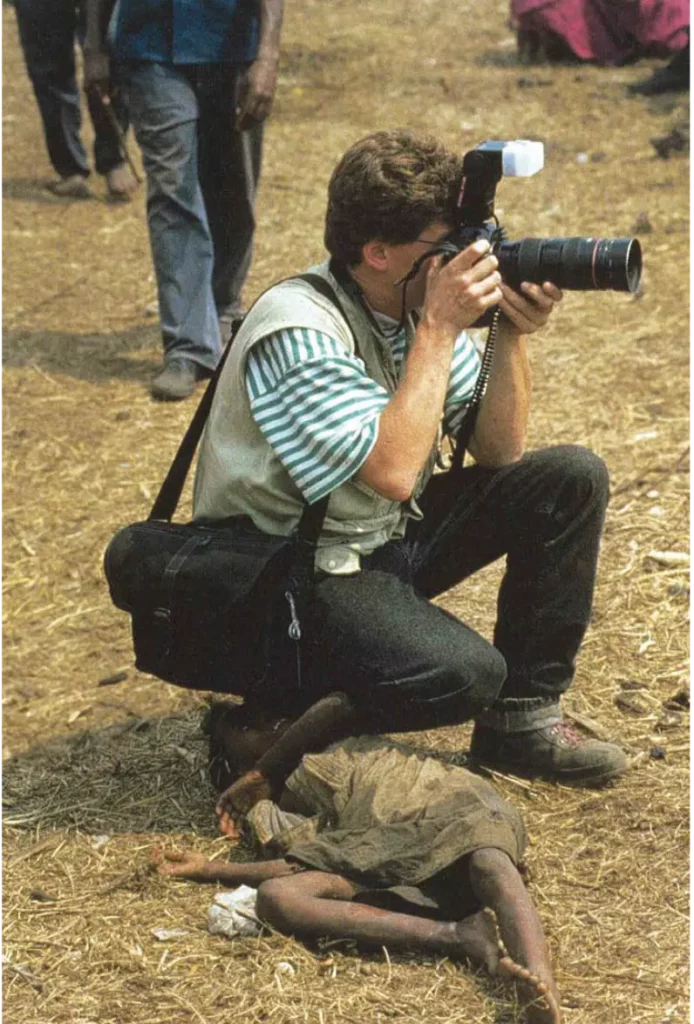

Vers la fin, la France obtint « à l’arraché » un mandat et déclencha l’opération Turquoise. Alors que le génocide était demeuré quasiment invisible sur les écrans,

un déchaînement médiatique accompagna les forces françaises en Afrique. Finalement, Turquoise sauva quelques vies mais protégea surtout l’exode des assassins et favorisa l’émigration massive de la population affolée et toujours encadrée par les forces génocidaires. Il semble que le but réel de l’opération était moins d’arrêter le génocide que de freiner et restreindre la victoire du FPR (Front Patriotique Rwandais), composé d’exilés principalement Tutsi.

Le génocide a détruit la vie de centaines de milliers de familles, ceux qui ont survécu en sont blessés pour toujours. Aujourd’hui qu’ils constituent une petite minorité dans un pays profondément bouleversé, beaucoup se sentent abandonnés, incompris, nombre d’entre eux connaissent des troubles mentaux graves et leurs conditions de vie sont généralement misérables. C’est à eux, morts-vivants en quelque sorte, et à la mémoire de leurs proches assassinés, que le travail du Groupov est dédié. Ils en sont l’inspiration et la voix.