FABIENNE VERSTRAETEN : Tes débuts d’enseignant coïncident plus ou moins avec tes débuts de metteur en scène : peut-on parler d’une co-naissance, c’est-à-dire d’une naissance simultanée de ces deux pratiques dans ton parcours théâtral ?

Frédéric Dussenne : La mise en scène se fonde sur le regard et la distance. Mon rapport à la pédagogie vient des difficultés que j’ai éprouvées au cours de ma propre formation d’acteur. On me demandait parfois quelque chose qu’il m’était difficile de produire, ce qui suscitait des questions : pourquoi ne pouvais-je pas le faire ? Et comment y arriver sans douleur ? Peu à peu, au sein même de l’école, j’ai pris la position du « regard extérieur », j’étais celui gui regardait les scènes des autres élèves. C’est aussi parce que j’ai été ce « regard extérieur », que je suis passé à la mise en scène, tout en continuant à jouer régulièrement. En effet, je ne pense pas qu’on puisse mettre en scène, ni donner cours en se concentrant comme je le fais sur la direction d’acteurs, sans refaire régulièrement l’expérience physique du plateau.

F. V.: Tu enseignes depuis quelques années au Conservatoire de Mons, après avoir été chargé de cours au Conservatoire de Bruxelles. As-ru d’autres expériences de transmission, notamment au sein des « Ateliers de l’Échange », collectif qui a été à l’origine de spectacles, mais aussi le creuset de multiples recherches ?

F. D.: « Les Ateliers de l’Échange » ont plutôt été l’occasion d’une « formation continue » pour ses différents membres. Ma place était moins celle d’un pédagogue que d’un expérimentateur. C’était un atelier permanent de recherche, où nous essayions des choses en mélangeant les techniques, les disciplines, les compétences, que les expériences aboutissent ou non à des spectacles, et que ceux-ci soient ou non bien reçus par le public. J’initiais les expériences tout en les éprouvant moimême : je proposais des pistes de travail ouvertes dont je ne connaissais pas les tenants et aboutissants. La recherche portait sur les éléments bruts de la représentation. On isolait les ingrédients de l’expérience théâtrale et on les explorait chacun séparément : le texte, le corps, l’espace ou la matière, la confrontation et le rapport au public, à quoi s’ajoutaient l’image, l’art plastique, l’acte de peindre.

F. V.: Comment vis-tu le fait d’enseigner presque exclusivement à l’intérieur de l’institution du Conservatoire ? Comment t’accommodes-tu de cette inscription dans l’institution scolaire ?

F. D.: Lorsque j’étais chargé de cours au Conservatoire de Bruxelles, mon rapport à l’institution scolaire a toujours été marginal. L’institution pédagogique artistique en Communauté Wallonie-Bruxelles est en crise. Elle est inadaptée aux besoins fondamentaux du travail d’apprentissage de l’acteur. Les cours sont structurés selon de vieux modèles issus de l’enseignement de la musique, ils ne tiennent pas compte des spécificités de la pratique théâtrale : tout est organisé dans le rapport individuel de l’enseignant à l’élève, alors qu’un cours de théâtre doit être collectif. Est également obsolète le système d’évaluation des étudiants qui repose sur la compétitivité et le concours : on classe du premier au dernier, une véritable aberration, puisque nous sommes censés initier des processus évolutifs, où la maïeutique et le temps d’apprentissage ont une grande importance. Il est également difficile de faire accepter l’idée qu’à l’intérieur du processus de formation de l’acteur, on ait besoin d’intervenants extérieurs, des metteurs en scène, des praticiens gui n’ont pas nécessairement le titre requis pour enseigner. On n’arrive pas administrativement à prendre en considération la nécessité de ce travail-là, même si les résultats sont probants. L’institution du Conservatoire est donc problématique mais comme elle est basée sur le rapprochement entre le professeur et l’étudiant, elle m’a permis, lorsque j’étais moi-même étudiant, de vivre de vraies rencontres notamment avec Pierre Laroche1, une grande personnalité théâtrale et Jean-Marie Kleinberg2, pédagogue et technicien, pour le cours de déclamation. Dans cette école dépourvue d’une organisation cohérente, l’étudiant est amené à organiser lui-même son cursus, à composer son canevas pédagogique. J’ai donc choisi mes professeurs, qui m’ont ensuite engagé comme chargé de cours. Mais au sein des deux classes, j’ai toujours souffert d’un mangue de cohérence : Pierre Laroche m’avait demandé d’assumer la première année en alternance avec un autre chargé de cours qui développait une toute autre approche. Au premier trimestre, une moitié de la classe travaillait avec moi et les élèves étaient ensuite totalement désorientés lorsqu’ils entamaient le travail sous la direction de l’autre chargé de cours, et inversement. Il n’y avait pas de processus possible de découverte de soi, de développement d’une grille de lecture du corps, de l’espace, des autres…

J’ai ensuite été nommé au Conservatoire de Mons en 1996. J’y suis arrivé avec l’utopie d’y mettre en place une pédagogie alternative. J’ai fait venir des intervenants extérieurs et en quatre années, nous avons inventé, moi et mes plus proches collaborateurs, une alternative pédagogique, mais qui reste toujours fragile dans le contexte d’une institution inadaptée à la réalité théâtrale.

F. V.: Comment se définit le projet pédagogique que tu inities à Mons ?

F. D.: L’idée était de repartir de l’écriture, du texte, de prendre comme point de départ l’action que le texte peut avoir sur le corps, par ses structures rythmiques et sonores. Notre enseignement ne repose pas sur les notions stanislavskiennes de personnage, d’identification psychologique, mais bien sur la mobilisation du corps par le texte dans l’espace. Au début de la première année, les élèves travaillent par exemple le vers alexandrin. Nous essayons de préserver une cohérence pédagogique tout au long de cette première année et d’ouvrir ensuite progressivement à des pratiques alternatives à mesure que les élèves avancent dans le cycle de formation. Cette cohérence est basée sur une grille de lecture de l’instrument du comédien, son corps, sa voix, son rapport à l’autre et à l’espace… à partir de laquelle les étudiants sont ensuite confrontés à d’autres pratiques. En première année, ils travaillent sous la direction de Thierry Lefèvre3 qui a été étudiant dans ma première classe d’art dramatique à Bruxelles et avec qui je partage désormais un long parcours théâtral. Ce travail de première année vise l’ouverture sans obligation de résultat. Il s’agit d’explorer le texte, dans son rapport au corps, à l’espace — comme nous le faisions dans les « Ateliers de l’Échange ». En deuxième année, on essaie d’approcher ce qui deviendra une exigence professionnelle, c’est-à-dire l’idée de « propositions » venant des élèves eux-mêmes et qui doivent être reproductibles, construites. C’est là que j’interviens, puis au deuxième ou troisième trimestre de cette même année, a lieu le premier stage avec un metteur en scène extérieur. La troisième année est essentiellement orientée en fonction des stages. Au Conservatoire de Liège, le cursus de formation se base sur le système des « projets », au Conservatoire de Bruxelles, il s’agit de cours réguliers tout au long de l’année. À Mons, nous avons privilégié un système mixte : cours réguliers en première année et alternance à partir de la deuxième année. C’est plus compliqué au niveau horaires, mais j’y tiens beaucoup. Les projets sont générateurs de formation, mais la continuité est aussi nécessaire.

F. V.: Ce que tu expliques là correspond à la distinction qu’opère Georges Banu entre la « pédagogie processus » et la « pédagogie événement ». Tu sembles donc pour ta part privilégier la « pédagogie processus » ?

F. D.: Au sein de l’école, il ne s’agit pas pour moi de faire de la mise en scène : je lis les propositions que font les étudiants et, avec eux, j’essaie de comprendre comment ils les articulent, comment ils peuvent les reproduire. La notion de processus est centrale, alors que ce que je demande aux metteurs en scène invités, c’est de mettre en scène les élèves dans un projet spécifique, de leur proposer une lecture et une vision.

Mon travail, ainsi que celui de Thierry Lefèvre en première année s’apparentent plus à un atelier permanent sans finalité ni résultat. Quand on accepte douze ou quatorze élèves à l’examen d’entrée, on prend un risque, on s’engage avec eux durant quatre années et le processus est évolutif.

F. V.: Si aux projets, tu privilégies le processus de formation, on peut cependant parler à ton sujet de « pratiques frontalières » entre la scène et l’enseignement. Tu as ainsi présenté il y a quelques années un travail avec les élèves du Conservatoire sur un texte d’Éric Durnez4 ; on retrouve souvent des élèves dans tes propres productions : il y a donc bien perméabilité entre l’école et le théâtre…

F. D.: J’ai commandé à Éric Durnez un texte, parce que je voulais sortir de la logique des examens de terminale où on essaie de caser des étudiants dans des pièces qui ne leur correspondent pas en terme de distribution. La pièce qu’a écrite Éric m’a bouleversé au-delà du cadre pédagogique. J’ai donc travaillé avec les étudiants sur ce texte, puis je leur ai proposé de reprendre le travail et d’en faire un spectacle, mais c’était exceptionnel.

L’insertion professionnelle est importante pour moi : l’école sert la pratique autant que la pratique sert l’école. Le fait d’avoir une expérience longue avec quelqu’un, nourrit la création en retour : l’autre peut aller au-delà de certaines questions qu’on se pose, on ne doit pas refaire tout le travail, les élèves devenus acteurs peuvent débusquer mes propres ruses. Ma pratique théâtrale est en effet plutôt une pratique de fidélité. Et j’éprouve une certaine responsabilité vis-à-vis de ces jeunes acteurs qui sortent de l’école.

F. V.: Vu l’évolution des arts de la scène, le développement de la danse, du théâtre-danse, des arts du cirque, invites-tu également des praticiens spécialistes dans ces différents domaines ?

F. D.: Il faudrait idéalement prendre cette évolution en compte : les arts du mouvement, les praticiens qui partent d’un autre point de vue que le nôtre, les arts plastiques, la musique… Mais dans le contexte actuel de l’école, c’est assez difficile. J’aimerais que les étudiants soient en contact avec la philosophie et que plutôt que d’avoir un cours ex-cathédra, ils soient confrontés à six intervenants contemporains d’envergure, sous la forme de conférences. Cependant, je ne pense pas que l’école doive aborder la totalité du champ théâtral, au risque de l’éparpillement. Cette formation diverse est aussi l’histoire de toute une vie d’acteur dans laquelle l’école n’est qu’une étape, un point de départ.

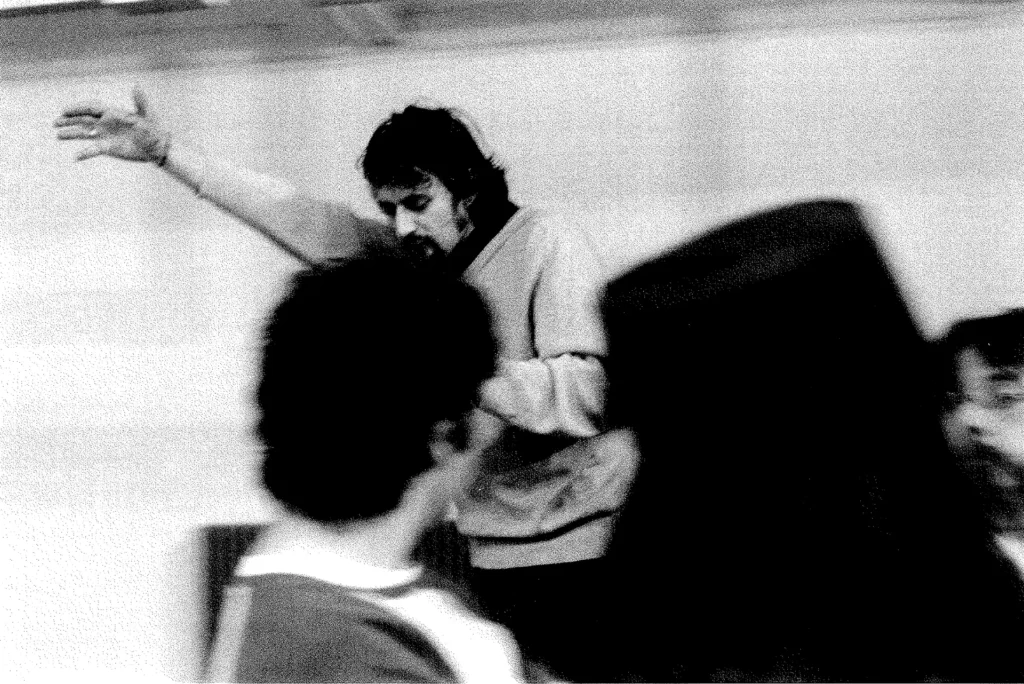

Photo Christophe Sermet

F. V.: Quels sont les rapports entre le Conservatoire depuis que tu es titulaire du cours d’art dramatique et la vie théâtrale à Mons ? Le Conservatoire occupe les mêmes bâtiments que le Centre Dramatique Hainuyer5, au « Carré d’Art », ce gui est un facteur de circulations et d’échanges entre l’école et le centre de production.

F. D.: Le lien entre l’école et la profession est tout à fait manifeste dans ce que nous essayons de faire, Lorent Wanson6, Michaël Delaunoy7 et moi-même. Nous sommes dans la même équipe pédagogique — puisque tous deux donnent régulièrement des stages au sein du Conservatoire, et nous sommes aussi en résidencecompagnonnage au Centre Dramatique Hainuyer. Il faudrait que les pouvoirs publics comprennent à quel point la présence d’une école d’art liée aux pratiques sur le terrain est irremplaçable. Si on veut faire de la ville de Mons un pôle culturel, l’alliance entre la pratique théâtrale et la pédagogie y est unique. Dans le passé, Frédéric Dussenne pendant les répétitions du PAIN DUR de Claudel. Photo Christophe Sermet. le Centre Dramatique Hainuyer ne travaillait jamais avec des étudiants du Conservatoire. À présent, ils engagent de plus en plus souvent nos anciens étudiants dans leurs productions. En ce gui concerne le « Kollectif Théâtre / l’Acteur et l’Écrit »8, c’est différent, puisque j’en suis l’animateur. Mais j’aimerais que ma compagnie soit explicitement mandatée pour travailler avec l’école, que ce lien soit affirmé et reconnu, de manière à établir une continuité entre l’école et la pratique. Il faut aussi penser au niveau régional : cette année, nous avons accepté six étudiants français en première année. Il n’y a pas d’école dans le Nord de la France, alors que c’est un département extrêmement riche au niveau de la création et de la vie théâtrale, une région qui comporte de nombreuses salles, de scènes nationales et de créateurs. On pourrait donc aussi donner une dimension transfrontalière, voire européenne, au Conservatoire de Mons.

Entretien réalisé et retranscrit par Fabienne Verstraeten, octobre 2001.

- Pierre Laroche : comédien et metteur en scène, a longtemps enseigné l’art dramatique au Conservatoire de Bruxelles. ↩︎

- Jean-Marie Kleinberg : professeur de déclamation au Conservatoire de Bruxelles. ↩︎

- Thierry Lefèvre : comédien, collabore depuis une dizaine d’années à de nombreux spectacles mis en scène par Frédéric Dussenne. Il est chargé de cours au Conservatoire de Mons. ↩︎

- Éric Durnez : aureur dramatique, a notamment écrit A et ÉCHANGE CLARINETTE. ↩︎

- Le Centre Dramatique Hainuyer : centre de production théâtrale implanté dans le Hainaut, à Mons depuis une vingtaine d’années. ↩︎

- Lorent Wanson : metteur en scène. Il a récemment mis en scène EN ATTENDANT GODOT de Samuel Beckett et LES AMBASSADEURS DE L’OMBRE avec des familles exclues, en collaboration avec ATD-Quart Monde. Il monte cette saison LES BONNES de Jean Genet. ↩︎

- Michel Delaunay : metteur en scène en résidence au Centre Dramatique Hainuyer, crée cette saison KASIMIR ET CAROLINE de Hodon Von Horvath. ↩︎

- Le Kollectif Théâtre / l’Acteur et l’Écrit : compagnie de théâtre en résidence au Centre culturel de la Région de Mons. ↩︎