« LE THÉÂTRE VIVANT (il existe, ô combien, un théâtre mort), et au premier chef celui de Gabily, se nourrit de cadavres, de pythies, de fous, de spectres, de revenants, de mythes increvables. Cuisinez cela à feu vif. Ne cherchez pas de recettes. Ne faites pas risette. Riez, pleurez. Traquez l’au-delà de la mélodie, l’âpre mélopée, le chant sans nom des tréfonds. Que le doute soit votre gagne-pain, les larmes votre élixir. Didier-Georges Gabily savait cela par coeur. Mais son coeur a lâché. Tenez bon, gens de son choeur. Que votre faiblesse soit votre force. Que votre humilité vous tienne lieu d’orgueil.

Je vous écris ces lignes d’un pays où, dans des arrière-cours sales, humides et infectées, Dostoïevski me demande souvent des nouvelles de son ami Gabily. Comment va-t-il ? Il va, vivant cadavre, il va.

À vous ».

Jean-Pierre Thibaudat1

« Hors-sujet. L’atelier tient lieu de sujet. Le peintre travaille et le monde est son modèle. La porte est ouverte et le monde entre par la porte. Allégorie connue. Courbet. Danger. Courbettes. Mondanités. L’acteur, l’auteur saluent — « on n’est pas des bêtes ». L’auteur, l’acteur sortent par la fenêtre — « mais quand même … »

Chez nous, on voudrait que le sujet tienne lieu d’atelier. Rembrandt…»2

D.G. Gabily. Mars 1991.

- Lettre aux acteurs de Didier-Georges Gabily, in La Nouvelle Revue Française, juillet, août 1997, n°534 – 535. ↩︎

- Extrait d’un texte à ce jour inédit, (QUOI ?), écrit en 1991. ↩︎

- Texte cité par Jean-Pierre Thibaudat dans un article de Libération, « Le travail à l’atelier », mercredi 21 juillet 1993. ↩︎

Ceci n’est pas un atelier

Le travail de l’écrivain et du metteur en scène Gabily est absolument indissociable de ce qui s’est passé pendant plus de quinze ans dans son « atelier ».

Avant d’être une formation, une école, un stage ou un cours, ce dispositif était avant tout un espace libre de travail. Il ne s’agissait pas de fonder une sorte d’école parallèle, censée fabriquer des acteurs prêts à entrer dans le monde professionnel. Sans aucun ancrage dans l’institution, l’atelier a dérivé de ville en ville, et ensuite dans Paris, de lieux en lieux. Définition sous forme de manifeste.

« L’atelier ne rentre pas dans la catégorie des cours privés tels qu’ils fleurissent ou pourrissent dans la région parisienne. Ni fabricant de prêt à jouer pour tous, ni secte repliée sur des pratiques d’importation, c’est peut être seulement le lieu d’un travail en continu sur tout ce qui ouvre. Et à partir des questions que posent les rapports qu’entretient l’acteur, fût-il débutant, au texte et au plateau. Tout ce qui rend l’action possible. Où si l’on veut dans le contexte actuel, on aimerait que l’atelier continue à faire oeuvre de résistance, fût-elle limitée, fûtelle anachronique. Affirmer les vertus d’une formation critique qui ne tiennent pas un mot, pas un geste de l’acteur comme pouvant aller de soi. Qui traite chaque instant de chaque séquence de jeu comme une énigme appelant ça vivante réponse. Qui traite chaque acteur non comme une bête aveugle mais comme un producteur. »3

L’acteur

La profession de foi de Gabily s’est toujours essentiellement fondée sur l’acteur. La notion de mise en scène est venue assez tardivement, après des années de travail en atelier, même s’il s’agissait déjà d’organiser l’économie d’un plateau. Le travail de production de spectacles, produits, achetés et montrés dans des théâtres est venu beaucoup plus tard, au tout début des années 90. Tout le travail des années 80 apparaît comme un travail souterrain, un travail pas ou peu montré. Certains amis, témoins de passage, dont Bernard Dort, étaient conviés à voir l’état des lieux, de temps en temps, mais l’axe véritable était de conduire des acteurs pour une aventure commune. Cette attention portée aux acteurs se marque dans les courts textes de circonstances qu’il leur adressait, régulièrement, à des occasions très précises, une première, ou une dernière représentation — ces moments de théâtre essentiels où il écrivait des espèces de « lettres d’amour aux acteurs ». Peut-être ces textes lui permettaient de supporter la solitude de celui qui dirige. Il leur disait : ce soir, je serai seul, à vous regarder, pendant que vous serez tous ensemble sur le plateau. Il avait besoin de mettre des mots sur ce qu’il appelait lui-même un abandon des acteurs, et de l’écrire comme pour en faire le deuil, à chaque fois reconduit.

« L’art est tout quoiqu’ils en disent. Ce qu’il en est de l’art de l’acteur — une toute petite partie de ce tout (quoiqu’ils en disent aussi) est essentielle parce qu’elle est une des seules voies qui nous parlent, directement : Un chant — le chant le plus simple et, évidemment, le plus difficile à mettre en oeuvre. Ce qui n’est pas l’art n’est rien, quoiqu’ils en disent. Une singerie formelle (oui, formelle, voilà bien l’unique et total formalisme) où les hommes repus (la majorité) croient se reconnaître parce qu’elle semble leur parler. Il est si reposant de faire semblant dans ce monde de faux-semblant. Ne soyez pas de ce semblant là, si c’est possible. Évitez-le, si c’est possible encore. Soyez, si c’est possible, et chacun à votre rythme, à votre force, celui qui fait le geste non reconnaissable, soyez la voix inouïe, le corps non repérable en ces temps de fausse sagesse et de vénale ressemblance. Et pour l’à-venir vous concernant, cette chose si petite, si humble, et d’orgueil lent et long mêlé d’humanité mêlée, devenez, comme vous le pourrez, une durée d’exigence. Un seul mouvement, si c’est possible, qui va de chacun à tous, et qui ne s’impatiente pas de la surdité des hommes

avec l’amitié

avec l’amour qui ne peut se dire

Je ne serais pas avec vous

Je suis avec vous »

Derrière l’émotion d’un tel texte, on peut lire et repérer une pensée, une manière de travailler, qui repose essentiellement sur la force aimante d’un regard sur les acteurs. Si ceux du groupe T’Chan’g ont travaillé comme ils ont travaillé, si longtemps, si violemment, s’ils ont donné à Gabily ce qu’ils lui ont donné, c’est sans aucun doute lié à la teneur de son regard sur eux. S’ils étaient sur ce plateau, et prêts à s’exposer comme ils le faisaient, s’ils y revenaient très souvent après avoir été voir ailleurs, c’est parce qu’ils se savaient regardés, et regardés avec la plus grande exigence. Même et surtout quand les acteurs se sentaient démunis et désorientés, le regard sur eux, le silence et l’attention portée, redonnaient sens et valeur à ce qui s’essayait. Face à l’inconnu de corps exposés, hors d’eux-mêmes, devant ces voix inouïes, en effet à peine reconnaissables, sa présence venait « certifier », accoucher ce qui se passait sur le plateau. Les acteurs qui jouaient, comme ceux qui regardaient, lui accordaient une confiance immédiate, mêlant le plus grand étonnement et le plus grand respect.

Cette réalité pose une vraie question : pourquoi le cadre de l’atelier a‑t-il permis une telle vitalité créatrice ? L’un des éléments de réponse apparaît presque comme un code secret : « Dans l’atelier, personne n’avait l’envie, ni le droit de démarrer mollement ou de ne pas y être — il fallait y être tout simplement ». L’exigence de Gabily était telle qu’il était impossible d’essayer les choses sans y être vraiment. Impossible pour lui d’imaginer qu’une chose se fasse à moitié. Le travail de l’acteur ne pouvait avoir lieu que dans l’engagement total et instantané. Malgré une incroyable pression, l’acteur osait là des choses qu’il n’aurait jamais osé ailleurs. On avait l’impression que l’acteur ne faisait pas que du théâtre — mais qu’il faisait tout pour s’approcher de l’art du théâtre.

Écriture de plateau

Cette pédagogie de l’acteur se trouve redoublée par le travail de l’écrivain. Quand il écrivait, Gabily était immédiatement nourri par des acteurs qui avaient, pour la plupart, longuement traversé son atelier.

L’écriture était paradoxalement au coeur du travail.

Il avait sans doute besoin de cet espace de recherche, en tant qu’écrivain, pour ménager un pont décisif entre l’écriture et les acteurs. Il avait constamment besoin d’entendre ses textes, et d’en faire une parole prise en charge dans des corps d’acteurs. Son obsession de la langue le portait à questionner les corps humains, leur voix, et leur capacité à servir cette langue.

L’atelier peut donc être pensé comme une sorte de matrice, un élément primordial qui précède complètement le temps de la création. Quand les productions de spectacles ont commencé à se développer, l’atelier s’est prolongé, parfois sous d’autres formes, mais toujours avec la même intensité. C’est même sans doute dans ce cadre un peu souterrain, entièrement préservé, qu’ont pu se produire les plus belles choses, en dehors de tout cadre spectaculaire.

Au départ dans l’atelier, Gabily ne travaillait jamais ses propres textes de théâtre. Le travail portait d’abord sur le répertoire théâtral, ancien et moderne, avec la préoccupation de la langue comme enjeu premier, comme origine même de l’écriture. Mais son écriture était présente sous la forme de ce qu’il appelait « les impros ABC » ou « vite fait, mal fait ». Il écrivait sur le moment, durant la séance, de très courts dialogues, ou des petits échanges à trois. Il avait recours à la technique du chapeau, choisissant deux personnes au hasard. À partir de ces improvisations d’écriture, les acteurs avaient une demi-heure pour apprendre le texte et proposer une résolution, de façon très immédiate.

La demande était très forte. Il ne s’agissait pas d’improvisations, comme on l’entend habituellement. Aucune approximation n’était possible, la demande était claire, avec la terrible autorité de l’auteur : « Je veux entendre mon texte ». Ces textes étaient écrits avec suffisamment de trouées, d’énigmes pour que les acteurs soient obligés de résoudre par le plateau ces trous, ces manquements dans l’écriture. Les acteurs sont d’abord des écrivains du plateau, sommés de rédiger, en musiciens, la partition scénique. Entre les acteurs et Gabily, se tissaient des relations de travail permanentes. L’écrivain avait besoin du plateau pour écrire, et les acteurs étaient invités à nourrir et conforter le travail de l’écrivain. L’atelier était le lieu de ces croisements réciproques — une juste définition de ce qui se faisait en ces lieux.

Plus tard, c’est encore ce même principe qui s’est développé quand il écrit VIOLENCES ou GIBIERS DU TEMPS — mais c’était déjà le cas quand il était en train d’écrire une pièce, encore inédite, sur l’écrivain du dix-septième Paul Scarron. À chaque fois le travail d’écriture se construisait jour après jour, nourri aussi par le retour des acteurs, lisant et essayant. « C’est une situation assez inconfortable pour des acteurs, qui ne savent pas, jour après jour, comment vont se développer leur personnage, quand il va mourir, comment il va renaître sous forme d’ombre… »

L’écriture ne passe pas d’abord dans les dialogues, mais plutôt dans la confrontation de deux monologues, ou dans le dialogue des dialogues avec des choeurs ou des arias.

L’essentiel porte sur la direction d’acteurs. Il s’agit d’accoucher des êtres au moment où ils vont s’engager sur le plateau. Il s’agit de préserver, pour les acteurs, ce moment des commencements, ce moment où la parole va s’emparer d’eux. « D’où ça naît, qu’est-ce qui fait que ça commence à parler ? » — une colonie d’acteurs qui sortent du silence, pris dans les remâchements, déambulations, et ressassements. Cette situation met l’acteur dans une confiance extrême, face à un regard à la fois très directif, et en même temps très ouvert, avec l’impression de pouvoir à tout moment exploser, faire naître des choses tout à fait inconscientes, tout à fait nouvelles. Cette espèce de fourmillement de travail et d’énergies en tous points du plateau donne aux acteurs une force et une liberté étonnantes. Paradoxalement chacun se sent absolument regardé, guidé, entendu, pour ce qu’il est — le centre absolu du monde. Cette logique d’ensemble annule complètement ce qui se passe habituellement dans un cours ou un stage, quand quelqu’un vient passer « sa » scène, devant les autres et devient forcément le centre dominant.

L’atelier du peintre

L’atelier apparaît comme celui d’un peintre, où chacun de ceux qui l’habitent se trouvent « manipulés », magnifiquement manipulés, complètement immergés dans l’art d’un « voyant ». L’acteur est matiéré par le peintre, entièrement façonné par l’écriture. Il n’y a pas d’acteur sans ce geste du poème, prêt à le perdre pour mieux le reconstituer. Comme il le décrit avec précision dans cet extrait d’un petit glossaire, intitulé (quoi ?):

« Pareil d’écrire ou de jouer, ici. Même obstination, même sentiment de vacuité. Par exemple. En ce lieu-là le texte n’a comme valeur d’usage (hors sa valeur poétique) que celle qui consiste à rameuter quelques voix avec quelques corps pensants (le plus souvent assemblés dans un désir commun) pour la profération et le remâchement. C’est déjà bien si un texte comme ça peut exister — qui serait ce matériau dont l’évidence du sens serait déjà perdue (il y en a qui appellent ça « la théâtralité »), qu’il faudrait réinventer, reconstituer, donc… Et des acteurs comme ça, prêts à se pétrir, à se recuire à longs feux, pas encore rassis, ces acteurs, pas comme les assis (même quand ils arpentent debout, on les croirait assis). Pas encore assis dans ces maisons désolées (et coûteuses d’entretiens, je ne vous dit que ça…) où la préservation des « avantages acquis » tient lieu d’activité intellectuelle principale — toujours prêts ces acteurs, à prendre le risque de se déconstituer-le-modèle-je-moi-même-personnellement pour se reconstituer ailleurs, éperdus, enrichis, vidés, ce serait bien aussi. Et un lieu pour ça, pour modeler, multiplier esquisses, essais. Un lieu contrariant et amical, voilà ce qu’il faudrait encore. Un lieu pour l’urgence de prendre son temps ».

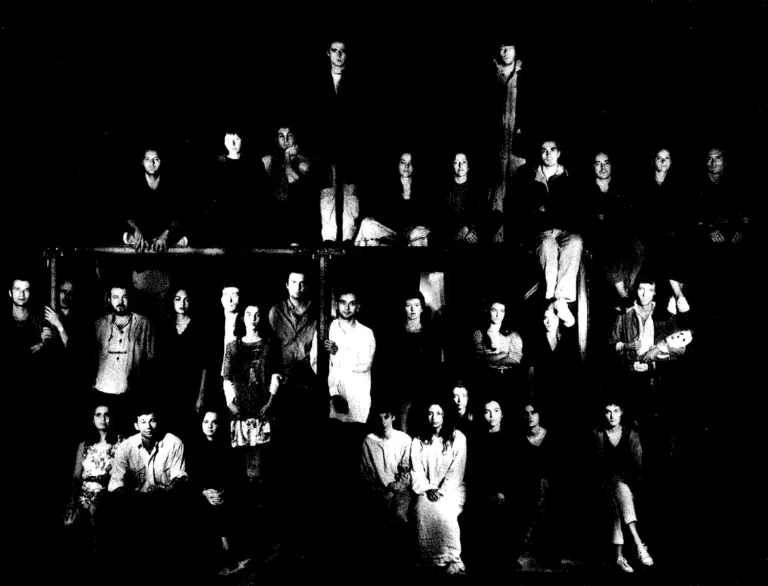

Groupe

La logique développée par Gabily est au départ complètement déroutante : le sujet du travail, le sujet qui travaille, c’est le groupe — et non une succession d’individus. Cette méthode suppose une immersion totale, continuelle, permanente, mêlant les acteurs les plus aguerris avec les derniers venus. Ce principe de l’immersion s’est ensuite prolongé dans les expériences pédagogiques qu’il a menées dans différentes écoles. Invité à faire un stage ou un atelier, il ne venait jamais seul, mais toujours accompagné, avec deux ou trois acteurs du groupe. Ils se fondaient dans le groupe des stagiaires et laissaient infuser une certaine conduite, une manière de ne pas lâcher, pour ne plus avoir peur de ce dépassement de soi dans le groupe. Venant avec un ou deux acteurs de son groupe, Gabily pouvait demander des choses rapides, qu’il n’aurait jamais pu demander s’il parlait seulement à des inconnus — qui l’auraient obligé à passer beaucoup de temps à s’expliquer. Ce travail de la langue opère comme un principe de contamination, et d’écoute de la part des jeunes acteurs. D’où la nécessité, dans le cadre de la transmission, d’avoir des acteurs « proches », même s’ils ne représentent pas une forme ou un modèle absolus. Des acteurs expérimentés peuvent transmettre, par leur seule présence, des codes très précis sur la musicalité ou sur l’approche de la langue. Chacun des acteurs qui arrivait dans l’atelier bénéficiait toujours de ce que les autres avaient compris, pour sortir des préoccupations de situation ou de psychologie.

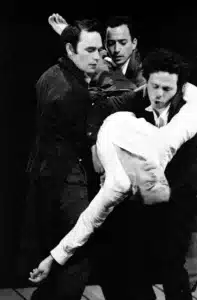

Direction des acteurs

Cette direction d’acteurs passe par des phases apparemment très directives. C’est notamment vrai pour l’acteur « nudifié ». Gabily a souvent travaillé avec la nudité de ses acteurs. Un tel processus n’est jamais simple à mettre en oeuvre, mais pour lui, il n’y avait aucune explication à donner, juste se trouver devant cette demande brute, aussi éprouvante pour l’acteur que pour lui-même.

Cette dimension directive se manifestait aussi quand l’acteur reçoit la contrainte d’un geste totalement arbitraire à faire pendant qu’il dit le texte. Souvent, l’acteur veut savoir pourquoi on lui demande de faire tel geste. Rien de tel dans la direction de Gabily. Même si le geste n’a pas de sens immédiat, par la répétition interminable de ce geste, il finit par en sécréter un pour l’acteur qui se met à construire avec ce geste, et à se construire avec lui. Du coup, le geste finit par ne plus devenir nécessaire, il peut disparaître, et ne reste plus alors que le souvenir actif de ce geste. Le jeu des acteurs commence à devenir flottant — un mot-clé dans la direction d’acteurs de Gabily : « ça flotte ». En dehors de toute expression réaliste, l’acteur est réellement pris dans un flottement physique — une sorte de détente du corps, liée à une réelle respiration. Ce travail de transmission est donc à mille lieux de toute théorisation. Il s’agit d’un enseignement radicalement opposé à toutes les tentatives rationnelles de compréhension de l’apprentissage de l’acteur. Même s’il se fonde sur une rigueur absolue, ce travail n’existe que sur fond d’une confiance indéfectible, en dehors de toute théorie.

Pauvreté

L’atelier tel que Gabily l’a mis en oeuvre ne peut se comprendre sans évoquer la pauvreté qu’il engendre. Comment peut-on convoquer, aujourd’hui en France, une vingtaine d’acteurs pour un travail rigoureux qui répond à des conditions professionnelles à la limite du minimum ? C’est tout simplement impossible. L’atelier a tout simplement permis la réalisation de « spectacles » comme DES CERCUEILS DE ZINC ou ENFONÇURES, qui n’auraient jamais pu voir le jour dans des circuits professionnels traditionnels.

L’atelier et ses dehors

L’atelier de Gabily a formé plusieurs générations d’acteurs. Très vite, il a connu de nombreux mouvements, des départs — ceux qui partaient dans les écoles où ils étaient pris, l’école de Vitez à Chaillot, celle du Théâtre National de Strasbourg ou le Conservatoire de Paris, après en avoir préparé les concours dans l’atelier — même s’il refusait aussi que ce soit sa vocation. Et puis dans le même temps il y avait tous ceux qui arrivaient, les nouvelles générations, qui voulaient travailler, trouver une alternative aux « cours privés parisiens ». Même si Gabily rêvait à la production d’un espace utopique, une communauté politique en dehors du système ambiant, il est clair que l’atelier n’était pas indemne de ces réalités sociales. Cette situation a d’ailleurs été souvent pesante. il formait des acteurs pour son travail, et dès qu’ils pouvaient travailler, ils étaient amenés à jouer ailleurs — d’où un violent sentiment de dépossession. « C’est ce qui s’est passé en 1986 quand on a joué L’ÉCHANGE de Claudel. Au terme de ce travail, le groupe des grands commencements s’est entièrement dispersé dans différentes écoles de théâtre. Pour Gabily, impossible d’y lire autre chose qu’une réelle trahison, même si nous étions dans ces écoles grâce à lui ». Au bout de quelques années, tous ceux qui avaient « fait » l’atelier, partis loin, se sont dit qu’il avaient profondément à voir avec cette aventure de naissance, qui s’était prolongée après eux. Avec quelques acteurs de l’atelier en cours, ils ont demandé à Gabily de leur écrire une pièce, pour eux. Il leur a dit qu’il pouvait le faire, mais qu’il fallait qu’ils donnent trois jours par semaine pour remettre en jeu l’atelier — en dehors de leur travail d’acteurs durant la semaine. Malgré les contradictions d’un tel« contrat », les acteurs sont restés, et il leur a écrit VIOLENCES. De formateur, l’atelier, par sa longévité, était devenu producteur. Il n’en a jamais pour autant perdu sa force d’exploration, comme en témoigne ce récit d’un travail réalisé dans une grande école d’art dramatique, en un temps où Gabily commençait à devenir (un peu) entendu. Ce texte, « Quelque chose comme un commencement » reste décidément valide, sept ans plus tard, pour finir ce parcours. Et pour en commencer d’autres.

« Nous avons essayé de faire ce qu’il fallait pour commencer. Un nouveau groupe, dans cette école, le deuxième, en son commencement, c’était ce qu’il y avait de plus difficile et de mieux. Je dis « nous » car j’étais avec des acteurs de par chez moi. C’était la deuxième fois que j’intervenais, ici, dans cette école. Ça me semblait nécessaire pour commencer, de faire ce qu’il fallait, d’inviter des acteurs pour que l’expérience n’ait pas lieu seulement du metteur en scène à l’élève.

On n’a pas été loin. Vraiment. Si on veut. On a juste essayé de trouver le terrain, le lieu, et le terrain, le lieu sont toujours les mêmes : minés, obstrués par toutes les dérives — quand bien même naissantes — du naturalisme dramaturgique. Alors on a lu, beaucoup des pièces, de la langue, du corps à s’incorporer. On a improvisé, beaucoup, autour de petits morceaux de langue.

C’est des choses essentielles, des choses qu’on ne montre pas.

Des choses pour soi et qui résonnent longtemps, quand ça pose les questions justes. Ça a posé les questions justes, je le sais.

La plupart naissaient à peine. C’est-à-dire dans leurs langues ils bavaient déjà beaucoup de ce naturalisme dramaturgique qui les fera « repérables » sur les plateaux du lieu commun. On a essayé d’effacer ça sans jamais forcer, avec l’accord de chacun.

Chez nous on ne truque pas. Et ce n’est pas facile non plus de ne pas (se) mentir. On sait que c’est (un peu de) l’avenir qui se joue. On s’en moque comme on peut, gravement. On ne s’en moque pas légèrement. On a dû travailler sur des tas de textes de vrais écrivains, si je me souviens bien Eschyle, Garnier, Müller… Ça coinçait partout, et c’était bien. Ça grinçait, et c’était bien. C’était l’École, comme elle doit être.

Je les voyais, on a été très loin. Vraiment si on veut. On a interrogé le regard et ce qui sort de la bouche, et les questions que le corps pose, on les a regardées, intrigué, effrayé. On s’est aimé — ça a aussi besoin de l’amour et pourquoi n’en pas parler -, je crois juste ce qu’il fallait pour que le meilleur se passe, une communauté singulière, peuplée d’individus singuliers qui est l’art du théâtre. Les balbutiements de l’art dans le théâtre.

Ça n’est pas beaucoup, diront certains ; ça ne vaudra jamais un bon casting et quelques paroles toutes faites sur la « dureté du métier » et la nécessité de « distinguer les bons des mauvais éléments ».

Ça n’est pas l’École comme je la conçois. Le temps de l’art est au rendez-vous de chacun de ceux-là, à son heure, à son effort. Le reste ressemble à ce que le théâtre devient toujours trop : un marché à bestiaux. Il faut que l’école leur laisse le temps, l’exigence hors la mondanité. Le temps qu’il faut laisser aux monstres à naître, pour naître. La fidélité inconcevable, qui est le contraire du laisseraller. Eux, je les remercie — et je sais que les acteurs du groupe T’chan’g qui ont eu l’honneur de commencer avec eux cette aventure, les remercient aussi ».