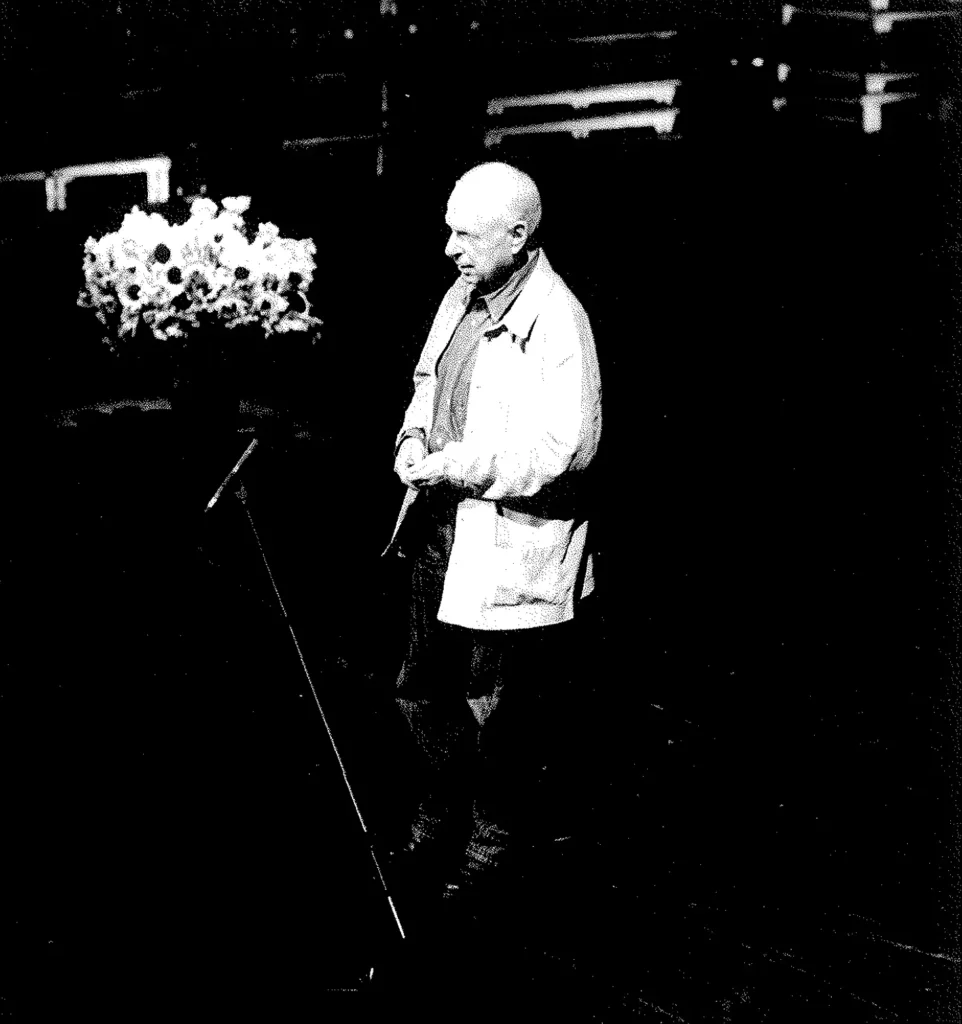

« LES PENSEURS DE L’ENSEIGNEMENT. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne suis ni penseur ni quelqu’un qui est dans l’enseignement. Mais pourtant je suis venu parler des « penseurs de l’enseignement ». Je fais du théâtre et le théâtre n’a rien à voir ni avec la pensée ni avec l’enseignement. C’est direct, pratique, concret. Alors comment comprendre ce défi : l’inscrire dans le contexte des « penseurs de l’enseignement ». Je vais essayer de comprendre.

Penser est une chose nécessaire, l’enseignement aussi. Mais penser l’enseignement n’est-ce pas déjà une manière d’enseigner ? C’est une vraie question. On peut dire que sans aucune pensée tout serait très pauvre. Et s’il n’y avait aucun enseignement, si nous faisions tout et n’importe quoi, ce serait très triste. Alors peut-être que ça a un sens, l’enseignement. Je vais essayer de comprendre cela, avec votre aide, d’une manière pratique.

Peut-être que pour être « pratique », au lieu de faire appel à des « pensées », il vaudrait mieux raconter une histoire. Une merveilleuse histoire japonaise qui a le mérite d’être vraie. Il s’agit d’un moine dont l’ambition était simple : arriver à dessiner, avec son pinceau, un cercle parfait. Il s’est mis à travailler, jour après jour, année après année, mais son cercle n’était jamais parfait. Alors il a pris son courage à deux mains et est allé voir le chef du monastère pour lui faire part de ses échecs. Le chef a écouté et lui a dit : « Ton problème vient du fait que tu veux faire un cercle parfait. Alors c’est très simple : essaie de ne pas essayer de faire un cercle parfait ». Le moine est revenu dans sa cellule, a pris la feuille de papier et à l’instant où il a levé son pinceau il s’est dit « Non, je ne veux pas faire le cercle parfait ». Et il est resté ainsi en attendant qu’une impulsion vienne. Mais rien ne venait. Il attendit ainsi quelques jours, quelques semaines et, ensuite, par impatience, il traça un cercle. Il était toujours imparfait. Il s’adressa de nouveau au chef du monastère : « je suis désespéré, que puis-je faire ? ». Le chef l’a regardé et lui a parlé avec grande humilité : « je suis perdu, je n’ai pas de réponse à te donner, mais, à la montagne, il y a un grand sage qui a touché à tout dans la vie : à la médecine, aux arts martiaux, à l’acupuncture, au shiatsu, au tir à l’arc… Alors peut-être un grand poète, un grand philosophe, un homme d’une pureté intérieure absolue comme lui pourra-t-il résoudre ton problème ». Le moine est parti à la montagne, est arrivé, a attendu et le sage vieillard l’a fait entrer. Après avoir écouté le récit de son problème, le vieillard l’a regardé, s’est levé, est allé derrière lui, a posé un doigt sur un petit nerf de son dos, a appuyé fortement et a dit : « ton problème c’était ça ». Ensuite il a donné au moine un pinceau et celui-ci dessina un cercle. Il était parfait. Le blocage n’était donc pas spirituel, mais concret, dû aux petits muscles.

Je raconte cette histoire parce que le thème de la soirée est « artisanat et qualité ». Et dans le récit du moine se trouve toute la relation entre artisanat et qualité, au point que je n’ai plus rien à ajouter. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant.

Si je développe ce thème c’est en hommage à un grand ami, un ami de cœur qui, pendant sa vie, s’est totalement consacré à chercher la clé de ce qui relie le cercle parfait et« le petit nerf », qui a souhaité jeter les bases d’une grande science du théâtre tout en restant, lui même, un homme d’une qualité exceptionnelle, je parle de Grotowski. En partant d’une exploration extrêmement précise des muscles, des nerfs, comme ce grand maître japonais, il est arrivé non seulement à comprendre le cercle, mais à comprendre même ce qui est au-delà du cercle. Pourquoi ce cercle parfait nous touche-t-il ? D’où vient cette aspiration à la perfection que nous ne comprenons pas ? Pourquoi cette aspiration ne peut-elle s’accomplir sans un travail constant sur les détails ? L’artisanat, bien sûr, c’est le détail. C’est clair. Mais la perfection, qu’est-ce que cela veut dire ? Qu’est-ce que la qualité ? Quelque chose qui existe et n’existe pas, quelque chose dépourvu de définition mais dont on ne peut pas se passer. Il est impossible de rester indifférent à ce mot : qualité. Il y a une échelle, une échelle que Grotowski aimait qualifier de « verticale ». Ceux qui travaillent dans le domaine de l’art savent reconnaître cette différence subtile : comme pour une note que quelqu’un chante et ensuite un autre vient la chanter à un autre niveau. Quelle est la différence ? On peut dire que c’est une différence de qualité. On la reconnaît lorsqu’on voit la différence entre le geste d’un peintre maladroit et d’un peintre pour qui le pinceau n’est qu’une manière extérieure de révéler quelque chose de très secret, d’intérieur. C’est la même chose pour le son, le rythme… la qualité se trouve dans tout ce qui est invisible. Aujourd’hui on a peut-être peur, et pour de bonnes raisons, de respecter les échelles de valeur, parce que l’idée même de l’ordre a été utilisée, exploitée, prostituée tant de fois par des militaires obtus, chefs d’état, instituteurs ou même parents. Mais en même temps dans tout travail sur le terrain — au cinéma, au théâtre ou ailleurs — il y a une voix qui chuchote « cela peut être mieux ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Si cela peut être mieux et encore « mieux », cela prend vraiment du sens. Une action peut être mieux accomplie parce qu’elle est plus animée, plus vivante et cela parce qu’elle a acquis une « qualité » plus fine. Et ainsi on monte sur l’échelle jusqu’au moment où le cercle disparaît et où on arrive au miracle du vide intérieur.

Quand j’ai commencé à travailler dans le théâtre, en Angleterre, j’ai eu beaucoup de chance. Il n’y avait ni école, ni théorie. Tout était pratique. Dans le théâtre anglais d’alors, souvent ennuyeux et presque moribond, il y avait beaucoup de bons acteurs. Mais personne n’admettait que la théorie existe. Pour ma part, j’avais vaguement entendu parler d’un certain Stanislavski : quand j’ai ouvert son livre je l’ai trouvé si lourd et solennel que je l’ai mis tout de suite de côté. Et j’étais le seul à avoir lu au moins trois pages ! À l’époque aucune idée du « continent », comme on dit, ne pénétrait en Angleterre. Le théâtre était non seulement pragmatique mais se refusait à distinguer ceux qui cherchaient à faire un travail de qualité de ceux qui faisaient n’importe quoi. On passait de la tragédie à la comédie, du théâtre vulgaire à la comédie musicale … on mélangeait tout dans une grande casserole et cela donnait parfois une bonne soupe. Et en même temps c’était aussi une bonne école dans la mesure où tout snobisme intellectuel était aboli, il fallait passer d’un style à un autre, il était impossible d’appartenir à une chapelle ou à une autre. Le premier critère était pour moi : « vie » ou « sans vie ». Pour que quelque chose se passe, il fallait que cette chose soit vivante. Le public était assez moribond, lui aussi. Comment faire pour le secouer, l’éveiller, l’exciter ? Pour y arriver on devait se préoccuper de l’énergie qui traverse un spectacle, de sa qualité. Heureusement nous avions un maître, le plus grand, pour moi, Shakespeare. ( … )

Pourquoi dis-je qu’il érait un grand maître ? Parce que, sans cesse, quand on s’approche de Shakespeare, on revient au grand cercle et au petit nerf. L’ambition de Shakespeare, ou son aspiration, était d’aller toujours plus loin, de dépasser la surface, de montrer la surface et de la dépasser. Et en même temps il sentait que, pour le faire, à chaque instant, mot par mot, syllabe par syllabe, détail par détail, il fallait trouver exactement, précisément le point d’appui juste. Cela me permet de passer à Grotowski. Grotowski avait en lui, presque dès sa naissance, une profonde aspiration, une aspiration, qu’il a formulée un jour de manière très simple, en disant : « avant la fin de ma vie, je voudrais pour un moment passer au-delà des formes, des formes de la vie, et vivre ce qu’il y a derrière ». Comme c’était un homme profondément sérieux et humble, il se rendait compte qu’il ne suffit pas de dire que l’on a cette aspiration pour y arriver : il m’a avoué cela il y a trente ans et, jusqu’à la fin, il a continué de chercher. Au début, il a commencé par s’appuyer sur la méthode de Stanislavski. À moi qui trouvais cette méthode très ennuyeuse, il m’a dit, un jour : « mon père c’est Stanislavski ». Que voulait-il dire ? Qu’il avait découvert que Stanislavski avait mené la même recherche que lui. Pour Stanislavski au théâtre on ne devait pas faire n’importe quoi et surtout il ne pouvait pas être le miroir de la médiocrité. Et quand l’on sait que nous vivons tous dans la médiocrité et que notre art très souvent reflète cette médiocrité, on comprend la portée d’un mouvement aussi exceptionnel que celui initié par Stanislavski. « J’ai trouvé un terrain : le théâtre, et j’ai une responsabilité : refuser la médiocrité. Je ne veux pas aller devant le public pour être applaudi, je ne veux pas qu’ils se disent « comme il est beau, comme il est merveilleux, je voudrais être le porteur de quelque chose de qualité ». Comment faire ? Il a découvert que, par intuition, un acteur muni d’un don venu peut être du ciel peut faire passer quelque chose de qualité. Stanislavski n’a pas admis la conviction selon laquelle les comédiens sont stupides et il a considéré injuste de les laisser passivement à ce niveau : « Je suis sûr qu’entre la grande aspiration à la qualité et un travail concret il doit y avoir des éléments précis. Il doit exister une science ». Et du début à la fin, lorsqu’il a découvert les actions physiques, il cherché la clé d’une manière scientifique.

Si Stanislavski voulait obtenir la qualité dans le « naturalisme » du comportement de tous les jours, Grotowski, lui, cherchait à atteindre quelque chose de plus caché. Si Stanislavski voulait partir de l’impulsion concrète, celle de vouloir s’asseoir sur une chaise par exemple, Grotowski voulait trouver l’impulsion d’un geste inconnu, geste que l’on ne pouvait trouver ni dans la vie quotidienne, ni dans le langage des traditions, orientales ou européennes. Il voulait atteindre l’impulsion pure. Une impulsion, il le savait, n’est pas visible, il faut qu’elle soit « portée » par quelque chose et ce porteur, ce véhicule, c’est le corps humain. À travers une intonation, à travers des mouvements et des gestes, il voulait trouver d’une manière de plus en plus précise et détaillée la relation entre les énergies internes du corps et ses expressions extérieures. Et ceci au nom de la grande aspiration qui l’animait. Il faut distinguer Grotowski créateur de spectacles de Grotowski chercheur. Le Grotowski metteur en scène réalisait dans ses spectacles des images moins proches de Stanislavski que de Meyerhold qui, lui aussi, avait voulu comprendre les impulsions du corps. Mais Grotowski s’est éloigné progressivement du théâtre en tant que représentation donnée devant un public, et sa quête personnelle ne s’accomplissait plus à travers le rapport des comédiens avec les spectateurs. Il voulait atteindre quelque chose de plus intime. Avec sa tendresse, son humour et sa chaleur, en utilisant les arts du théâtre, il voulait avec deux ou trois personnes, dans la solitude, chercher sur des bases scientifiques, à percer le grand mystère des formes pour passer derrière la surface.

Quand je l’ai connu, tout à fait au début, il est venu faire un stage avec nous. Et je garde de lui une image qui, aujourd’hui, me parle plus que tant d’autres. Parmi la dizaine d’acteurs se trouvait Glenda Jackson, alors inconnue, qui se lançait toujours dans le travail avec beaucoup de talent et de ténacité. Grotowski est arrivé accompagné par Ryszard Cieslak. Il portait des lunettes noires, une cravate noire, un costume noir et la première chose qu’il a dite fut « Suivez l’instructeur ! ». Les acteurs anglais qui avaient l’habitude de répéter une tasse de thé dans la main gauche et un journal dans la main droite, étaient déstabilisés. Mais ils ont ressenti tout de suite que quelque chose d’inattendu leur était demandé. L’entraînement était particulièrement difficile et Grotowski, assis sur une chaise, regardait et disait seulement : « s’il y a douleur, c’est une très bonne chose ». Il continuait : « C’est seulement au-delà de la fatigue que quelque chose peut arriver ». Les acteurs poursuivaient le travail, jour après jour, jusqu’au moment où, étant parvenus à un état de fatigue extrême, il est intervenu : « Maintenant nous allons faire des exercices ». Nous sommes passés à de nouveaux exercices très durs, très pénibles et il manifestait une exigence de plus en plus accrue. Je me souviens de Glenda qui craquait — il l’a poussée jusqu’au point où elle n’en pouvait plus — et en même temps elle ne voulait pas abandonner car elle sentait qu’il y avait quelque chose de légitime dans cette extraordinaire demande. À la fin, alors que tout le monde partait, elle a découvert que la sévérité n’était qu’un rôle que Grotowski avait assumé. Quand le stage fut terminé il a abandonné subitement cette attitude et il s’est dirigé vers elle et il l’a caressée. Je me souviens de cette image comme de l’image qui parle de sa profonde compréhension. Pour Grotowski, il n’y avait pas de contradiction entre la liberté et la discipline, entre la rigueur et la tendresse. Il s’adaptait aux besoins du moment.

Grotowski a créé une science du théâtre. Ainsi on peut le rattacher à d’autres personnes, très différentes, qui, elles aussi, se sont engagées sur la voie du dépassement. Il y a non seulement Stanislavski, mais aussi Craig en Angleterre ou encore Meyerhold, Brecht, Artaud … Quelle est notre relation avec toutes leurs tentatives magnifiques ? Où est-ce qu’elles nous conduisent ? Que peut-on en tirer ? Comment en profiter tout en sachant que la pire chose c’est l’imitation. Elle est la destruction de tout. Si le théâtre est quelque chose de vivant, l’imitation est ce qui tarit le fleuve de la vie, ce qui le fige. Voilà le paradoxe de la forme. La forme, à la fois si indispensable et si souvent le cadavre de l’impulsion vivante. La question est celle-là : comment peut-on accueillir, dans le sens vivant du mot, tout ce qui est traditionnel, comment peut-on recevoir ce qui remonte comme un courant du passé sans pour autant l’assécher ?

Je vais vous raconter la suite de l’histoire du moine japonais. Un jeune homme entendit quelqu’un raconter cette histoire. Et il fut très heureux, il avait l’impression d’avoir tout compris : « Moi aussi, se dit-il, je veux dessiner le cercle parfait, je vais d’abord étudier mon corps ». Alors il va dans une école, et, durant des années, il s’entraîne au shiatsu, à l’acupuncture, il apprend en détail, structure ses muscles et ses nerfs afin de les maîtriser et de parvenir ainsi à faire le cercle parfait. La fin de l’histoire est triste. Après dix ans de travail, alors que le maître est mort, il prend le pinceau … et le cercle est imparfait. La méthode corporelle ne marchait pas. L’essentiel manquait. Il fallait que le sens de l’idéal accompagne à chaque instant la recherche de la technique.

Regardons les grands monuments d’architecture d’il y a plusieurs milliers d’années — les pyramides, les temples — ils nous montrent à quel point nos moyens d’aujourd’hui sont dérisoires. Car si on travaille comme architecte, peintre, sculpteur ou metteur en scène il est indispensable de les contempler pour reconnaître que quelque chose de profond a rendu possible ces exploits de l’homme et que cette possibilité existe toujours. Cela redonne courage, énergie et force pour recommencer, là où on est, et avec ce dont on dispose. Ces expressions anciennes nous rappellent qu’un certain niveau de qualité a été atteint et qu’il peut être encore être visé. Ainsi la leçon du passé devient concrète. Et même si nous ne pouvons pas atteindre ce niveau, nous ne pouvons pas nier que ce que Grotowski appelait « la verticalité » existe. On regarde vers le haut et l’on sait vers quoi il faut s’orienter.

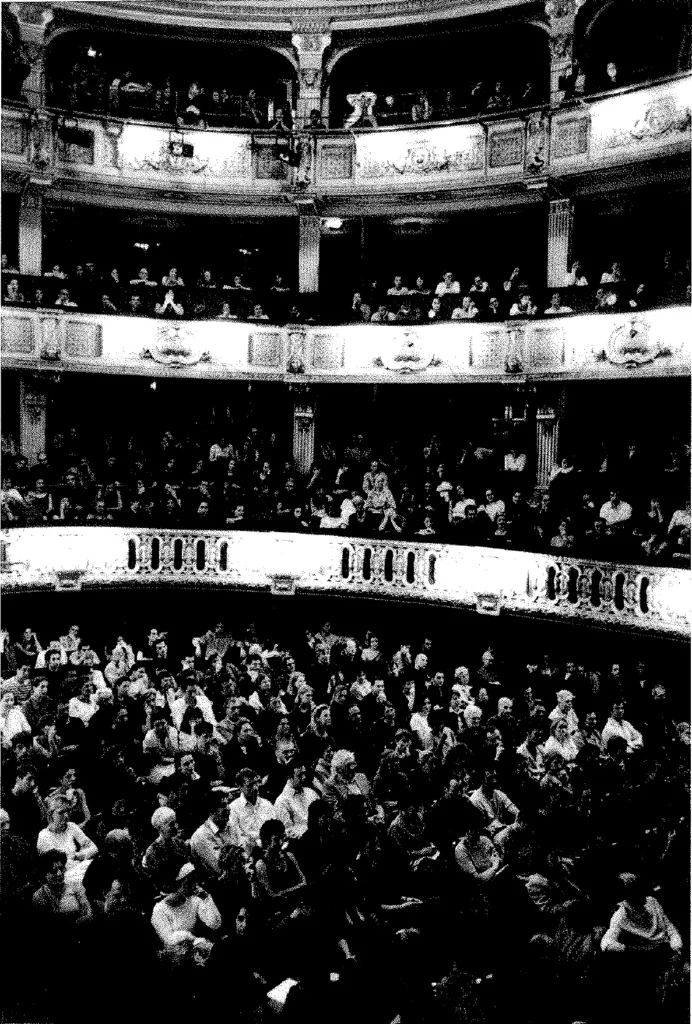

Au théâtre, les textes — les tragédies grecques, les grandes pièces de Shakespeare — sont comme des caisses de résonance. Ou bien, pour changer de métaphore, elles contiennent des vitamines pour nous aujourd’hui. Mais le travail de l’acteur ou du metteur en scène ne résonne ni dans le passé, ni dans l’avenir, il est ancré dans l’éphémère, dans une relation immédiate avec des spectateurs, car ceux-ci sont le reflet immédiat d’un monde constamment en train de changer. Le regard du spectateur est influencé par tout ce qui s’est passé dans le monde la veille, le matin même … et c’est très sain. Si on essaie de refaire exactement une mise en scène d’il y a vingt ans le résultat ne peut être que moribond. J’ai vu en Inde des cérémonies extraordinaires dont j’ai parlé avec enthousiasme à mes amis, et je les ai retrouvées trois mois plus tard à un festival consacré à l’Inde en Angleterre. Les gestes étaient les mêmes, mais tout était misérable. Ce n’était ni la faute des acteurs ni celle des vieilles dames enthousiastes dans la salle, elle venait du fait que les organisateurs n’avaient pas compris qu’il aurait fallu transporter le village, le ciel, l’odeur, les castes, la terre et surtout les autres villageois pour que la cérémonie prenne son sens. La participation. signifie tout simplement que s’il y a d’un côté un regard et de l’autre côté ce qui est donné au regard, les deux doivent finir par n’en faire qu’un. Comment y parvenir ?

Comment transmettre une connaissance lorsqu’il s’agit de traditions qui, par nature, nous sont presque inaccessibles ?

Quand on lit des descriptions très concrètes ou quand on regarde de manière attentive certains films comme, par exemple, ceux de Grotowski, on peut croire que l’on comprend ce qu’on doit faire. C’est très dangereux. J’aimerais donner un exemple : j’ai vu à Moscou des élèves très sérieux qui travaillaient sur la biomécanique de Meyerhold convaincus que c’était ainsi qu’il enseignait. Mais je ne crois pas que même si on limite fidèlement la biomécanique dans cette forme elle puisse servir à un travail pour aujourd’hui. Par contre, j’ai vu sur une vidéo un court extrait de son grand spectacle LE RÉVIZOR et j’ai été étonné par la série de petits gestes que faisait un de ses acteurs. À travers cet extrait minuscule on pouvait sentir ce que Meyerhold cherchait, pourquoi il le cherchait. On ne voyait ni le système, ni la méthode. On découvrait quelque chose de plus important et de plus utile : le travail incarné.

Pensons à d’autres maîtres. C’est peut être une phrase, une idée, une image qui suffisent pour évoquer leur enseignement. Son essence. Gordon Craig peut continuer à nous inspirer par sa vitalité et son ironie, par son refus d’être dupe. Il savait rire quand il fallait être sérieux, et cela est déjà une grande leçon. Lorsqu’il est arrivé à Moscou pour mettre en scène HAMLET, Stanislavski qui l’avait invité lui a demandé : « Monsieur Craig, que pensez vous d’Ophélie ? ». « Il répondit : « Oh, c’est une petite idiote ». Scandale à Moscou. Mais cette attitude me semble être aujourd’hui plus riche que ses théories qui, à l’époque, étaient justes et révolutionnaires. On ne peut pas imiter ses décors aujourd’hui, mais bien qu’à l’époque par leur simplicité, ils balayaient mille excès, aujourd’hui pour nous ils ne sont plus des formes. Formes dont la pureté reste encore exemplaire. Il faut faire attention car si l’on veut refaire le dessin de Craig de la même manière le résultat sera démodé. Par contre, si on comprend pourquoi il l’a fait dans son temps, cela ouvre une porte. Craig disait : « On me demande souvent d’expliquer ma démarche, mon travail avec les acteurs. C’est l’élimination. Je sais ce que le théâtre ne doit pas être ». C’est tout. De l’enseignement de Craig, par-delà tous les livres, si beaux soient-ils, ce qui me reste plus que toute autre chose c’est cela : l’élimination. Et d’ailleurs de Stanislavski aussi, au-delà du « système », des théories sur le sous-texte et le super-objectif, l’enseignement vient, pour moi, d’un seul témoignage. Je pense que c’est celui de Meyerhold lui-même. Il raconte que pendant les répétitions, Stanislavski disait sans cesse « ce n’est pas ça, je ne suis pas convaincu ». C’étaient ces deux phrases qui aidaient le plus les acteurs.

Quand j’ai commencé à travailler, Max Reinhardt, oublié aujourd’hui, était le grand héros du théâtre européen, on ne parlait que de lui. Ses coups des colère étaient si célèbres, que je me suis dit qu’un metteur en scène doit toujours hurler. Puis, un jour, quelqu’un me raconte qu’il est entré dans la salle des répétitions en s’attendant à être le témoin d’une des terribles crises de nerfs de Reinhardt le volcanique. Pour, un moment, il eut l’impression qu’il n’y avait personne dans la salle, puis il a vu un petit bonhomme, concentré, assis au bord de la scène, qui n’a pas dit un mot une heure durant. Il regardait. Cette histoire nous apprend que, dans la mise en scène, il faut savoir associer le fait d’intervenir avec le fait de ne pas intervenir. Écouter. Cette histoire est encore une grande leçon pour nous tous.

Artaud aussi a laissé un héritage, mais il se trouve plus dans ses écrits que dans les photos ou les comptesrendus de ses spectacles. Si on lit Artaud, ce ne sont pas les idées qui restent, mais, au-delà des images, l’extraordinaire intensité, la passion. Et cette passion brûlante ne vient pas en contradiction avec l’image de Reinhardt silencieux et attentif. Les deux font partie de l’art du théâtre. De même que Stanislavski qui disait « ce n’est pas ça, cherchez en vous-mêmes » est inséparable d’un Grotowski qui regardait détail par détail et décelait dès qu’il y avait un mensonge, un manque de précision, d’engagement vrai et qui, en même temps, proposait des exercices à exécuter immédiatement.

À travers ces noms et ces récits c’est de l’artisanat que l’on parle. Mais, les meilleurs des codes et des méthodes ne permettent pas de dépasser un niveau très ordinaire. Celui qui cherche le cercle parfait reconnaît qu’au fond de lui-même il veut passer au-delà du cercle parfait.

Mais cet au-delà réclame d’abord le fait d’accomplir le cercle parfait. Il faut savoir réaliser la forme. La main est rattachée à un corps qui, lui, obéit à des règles précises liées à la nourriture, à la sexualité, à un accord entre les muscles, le système nerveux et l’intensité du vouloir…

Nous nous trouvons aujourd’hui au terme d’un cycle qui a débuté dans les années soixante lorsque s’est imposée la recherche de l’expression corporelle. Celle-ci est devenue aujourd’hui un cliché et cela parce que ce qui est à la portée des acteurs qui sont issus d’un grande tradition, africaine ou orientale, ne peut pas être véritablement acquis par un acteur qui ne commence à travailler sérieusement qu’à partir de dix huit ans. Cet acteur, malgré tous les exercices, peut avancer jusqu’à un certain stade mais, comme ce pauvre apprenti qui voulait faire un cercle parfait en étudiant assidûment les muscles et les nerfs, il ne parviendra pas à aller au-delà de certaines limites. Le travail le plus riche, n’oublions pas, est celui qui s’accomplit au sein de son propre champ. Si un acteur veut dire « regardez-moi, je suis un oiseau » cela ne fera qu’attirer l’attention sur son corps lourd incapable de devenir pareil à celui d’un oiseau, Par contre, s’il travaille selon sa culture et ses propres capacités, l’acteur peut accomplir des mouvements très étonnants. Les acteurs de Grotowski pouvaient le faire et cela nous touchait tout de suite car, au-delà de l’image de l’oiseau, ils parvenaient, par leurs moyens et leurs ressources, à nous faire sentir la qualité de l’oiseau. Il y a d’autres acteurs, avec des moyens plus limités. Eux, ils ont la possibilité de tout faire avec leurs doigts, Ainsi, eux aussi, peuvent parvenir à l’extraordinaire sensibilité que procure la qualité d’un oiseau, Mais ils ne font pas semblant de faire comme les acteurs d’autres cultures. Ils ne se perdent pas dans des imitations inutiles. Leurs jambes ne sont pas prêtes, mais il y a tout de même quelque chose d’autre qu’ils peuvent faire.

À travers les paroles, les récits, les actes des maîtres, nous savons que quelque chose leur était accessible et qu’eux seuls parvenaient à l’obtenir. Pour nous, apparemment, c’est impossible mais en écoutant ces maîtres de l’enseignement nous savons que quelque chose a été découvert par eux, qu’ils l’ont atteint. Par l’aspiration qu’ils nous ont léguée ils nous permettent de reconnaître nos limites et, en même temps, de les dépasser. On découvre ainsi quelque chose de très concret, On est dans l’artisanat du métier, un artisanat qui se nourrit de l’époque, du public, de la réalité de notre vie. En même temps, en tant qu’artisans nous cherchons le dépassement, et ceci afin d’assurer le mieux possible ce mouvement qui nous entraîne toujours au-delà de l’impossible. Artisan, idéaliste, les deux sont complémentaires — c’est pour cela que nous avons deux mains et que le cerveau a deux hémisphères.