Evelyne Lecucq : Heiner Müller, Jean Cagnard et Christian Caro : la signature des textes de vos deux premiers spectacles montre que votre jeune compagnie se sent très à l’aise dans la fréquentation des écritures contemporaines. Comment percevez-vous ce matériau ?

Bérangère Vantusso : Après avoir créé Le Dieu Bonheur de Heiner Müller, les laboratoires entre auteurs contemporains et marionnettistes, organisés par THEMAA et La Chartreuse, ont suscité notre envie de pousser plus loin la recherche des rapports qui unissent la marionnette et la parole des auteurs d’aujourd’hui. De là, notre collaboration avec Jean Cagnard et Christian Caro qui a raffermi notre désir non seulement d’une parole contemporaine mais aussi de rencontrer les auteurs pendant le travail même de création. La question de la parole aujourd’hui est très intime. Prendre, donner la parole me semble être un acte fondamental pour entretenir, débusquer l’humain. Prendre le risque d’explorer des formes inconnues, prendre le temps de raconter en bousculant un peu la langue. Ce qui m’intéresse avant tout, c’est de faire se rencontrer la marionnette et l’écriture sur le terrain de l’étranger. Le corps étranger — mis à distance, affranchi du réalisme, de la proportion, de la pesanteur. La langue étrangère — poétique, distordue, fragmentée, non narrative. Comment le corps étranger prend en charge la langue étrangère. Ce point de rencontre devient le lieu de tous les possibles, de toutes les inventions.

La langue proposée par Jean Cagnard et Christian Caro n’obéit pas aux « règles » conventionnelles de l’écriture théâtrale. C’est une langue qui ne propose pas de fable, d’acte, de scène, ni même de structure narrative. Il n’y a pas non plus de personnage, ni de didascalie, ni d’indication de lieu ou de temps de l’action théâtrale. Le rythme de l’écriture est fragmenté. Le mot, le son, le plaisir des mélanges inattendus prennent le pas sur la notion de situation ou d’évolution dramatique. Seuls des tirets précèdent les répliques et seules certaines séquences ont un titre.

E. L.: À partir de là, comment s’articule le travail de création plastique et scénographique ?

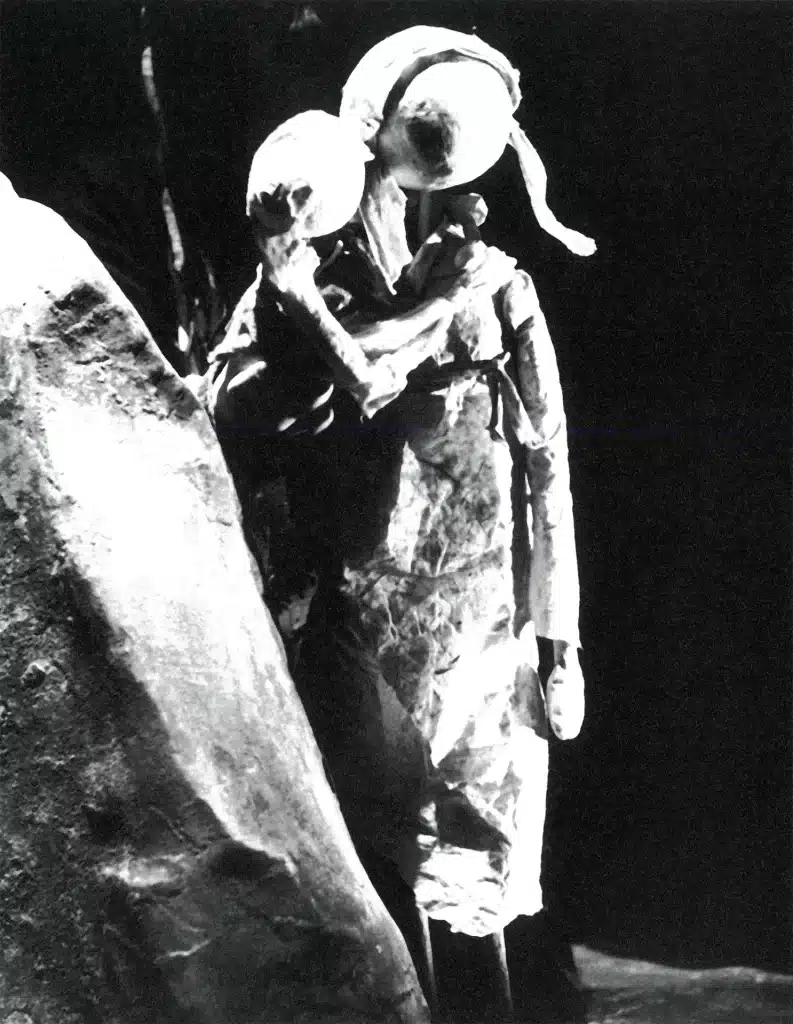

B. V.: Face à cette langue-matériau brut, les marionnettes de Trois-Six-Trente sont rarement des personnages ; nous parlons plutôt de population. Les corps sont presque tous les mêmes — ni homme, ni femme a priori, ni vieux, ni jeunes — et sans aucun signe extérieur d’appartenance sociale. Leur identité réside presque uniquement dans ce que le texte nous dit qu’ils sont. Nous utilisons souvent un principe de travail en « négatif », supprimant de plus en plus de choses au fur et à mesure des répétitions de manière à laisser une plus grande liberté au spectateur et à ses propres projections mentales ou émotionnelles. Nous tentons de préparer un écran suffisamment tendu pour que le mot rebondisse. Le travail sonore qui se développe en direct du plateau participe aussi de ce tissage. L’image illustre rarement le texte. Elle ne soutient pas la langue. Elle ne la contredit pas non plus. Elle tente de la faire résonner en terre étrangère.

Pour avancer dans ce travail à plusieurs voix, il est important que les auteurs soient présents (au même titre que les comédiens, musicien, créateur lumière). Leur manière de lire leurs propres textes à haute voix, leurs réactions face aux premières mises en jeu et les réécritures qui en découlent sont des informations essentielles. Elles permettent évidemment d’avancer dans la construction du texte mais elles racontent aussi beaucoup sur la chose en train de se faire. Travailler ensemble en étant convaincu que le texte dramatique n’existe que lorsque le corps s’y frotte sur une scène. Corps de chair qui mastiquent les mots. Corps de tissus qui grattent la langue. Pour la création de Sur une chaise renversée (dérives ordinaires), nous avons souhaité intégrer le travail de l’écriture au processus de la création. Nous avons donc organisé les répétitions en quatre périodes, espacées dans le temps, qui ont permis de développer un travail de va-et-vient entre l’écriture et sa mise en jeu.

E. L.: Vous avez proposé vous-mêmes aux auteurs le sujet des « dérives ordinaires ». Qu’est-ce qui motivait ce choix ?

B. V.: Avant de participer aux laboratoires, notre réflexion tournait autour du thème de l’homme à la dérive. Le dictionnaire définit la dérive comme une « variation lente et continue d’une grandeur » ou une « déviation incontrôlée d’un processus ». Parler des dérives ordinaires au théâtre est pour nous une manière de fouiller par le détour de l’imaginaire une réalité qui nous dépasse. La réalité des gens qui vivent à côté — des choses, de la vie, d’une certaine « normalité » — sans que l’on sache pourquoi. Nous cherchions les mots qui ne tournent pas autour du pot, qui se frottent au réel, parfois avec impudeur, et aussi les mots qui « décalent », qui sont capables de nous faire rire et de nous faire entendre ces autres vies tout au bord de la nôtre. J’ai le souvenir d’une réflexion faite au cours de la table ronde « Ecriture textuelle, écriture visuelle, qui est l’auteur ? » qui disait à peu près ceci : lorsqu’un spectacle est abouti, il tient debout tout seul ; la question « qui est l’auteur ? » n’a plus lieu d’être posée, la force du spectacle est cet équilibre entre parole, image, son, couleur, voix, corps. C’est la recherche de cet équilibre qui a été passionnante pendant la création de SUR UNE CHAISE RENVERSÉE. Ne pas projeter un idéal de spectacle, ne pas établir d’échelle de valeur entre les différents éléments, être à l’écoute de chacun et surtout des interférences, des rebondissements. Travailler ensemble, au présent, évacuer toutes les références et tenter d’être au plus proche de soi-même.

La compagnie Trois-SixTrente est un collectif, composé de Bérangère Vantusso, Anne Dupagne, Eddy Pallaro, Arnaud Paquotte et Matthieu Ferry, qui existe depuis 1998. Elle a créé LE DIEU BONHEUR de Heiner Müller en 1999 et SUR UNE CHAISE RENVERSÉE de Jean Cagnard et Christian Caro en 2001 .