LA NOVATION THÉÂTRALE que contient et engendre l’écriture de Maeterlinck ne fait aucun doute si l’on se reporte à l’impact — et à la dette, la plupart du temps reconnue comme telle —qu’elle a exercé sur les hommes de théâtre européens les plus importants des années 1890 1914. L’aura qui l’entoure n’en est pas moins demeurée ambiguë jusqu’à aujourd’hui. Du moins dans les pays francophones où le bon ton consiste souvent à la réduire à ses oripeaux symbolistes ou à pasticher ses tirades à redites infiniment murmurantes et décillantes. À les fétichiser et à les prendre au pied de la lettre alors que ce à quoi elles s’attaquent précisément, c’est à la lettre.

En arriver, dans la foulée, à affirmer que la modernité, non seulement esthétique mais dramaturgique, des textes signés Maeterlinck ne proviendrait en rien des vertus intrinsèques des œuvres, — et cela, en dépit des analyses plus que concluantes données par Anne Ubersfeld, des propos d’Artaud ou d’autres — mais de l’obstination, des audaces ou du génie des metteurs en scène est, hélas, tout aussi fréquent. On aboutit ainsi, d’une part à disqualifier l’œuvre de cet auteur belge, si étranger au « génie français » dont la présence dans les manuels scolaires de la république demeure d’ailleurs dérisoire et, de l’autre, à ne lui reconnaître de valeur que rapportée et décalée. En quoi l’opération qui veut que PELLÉAS ET MÉLISANDE soit une œuvre de Debussy ou ne soit géniale que du fait de l’intervention de ce dernier, — le livret de Maeterlinck serait nul ou insipide, dit-on ou lit-on souvent !1 — est loin de se rapporter au seul problème de la musique, ou de constituer un fait unique. Il n’en demeure pas moins inique.

Car l’opération que met en place et en œuvre Maeterlinck dans la dernière décennie du XIXe siècle, opération littéraire et dramaturgique, est constitutive de la modernité — même si, pour l’écrivain2, cette opération n’est qu’une étape qui s’inscrit dans une forme de réflexion personnelle sur les tenants et les mystères du monde après la perte des repères religieux. Cette réflexion prendra des formes diverses. Elle se révèle avec évidence dans la profusion des essais de l’âge mûr et de la vieillesse, lesquels n’entraînent pas la disparition de l’activité dramaturgique mais lui ôtent, d’une part son rôle central et, de l’autre, sa pointe au travers du questionnement de la forme. La dynamique des essais prend d’ailleurs clairement son cours après l’invention du premier théâtre et l’époque des grandes traductions. Cela n’a pas manqué, bien sûr, de contribuer à brouiller une nouvelle fois l’image d’un auteur que sa prolixité et sa longévité, mais aussi sa quête et son histoire, ne limitent pas aux antichambres de la modernité radicale.

Reste que celle-ci, il la réalise au théâtre, au même moment que Claudel (lequel connaît une réception bien plus décalée dans le temps et s’attaque, d’une autre façon, et aux poncifs de la représentation, et aux us de la langue). Maeterlinck le fait en modifiant foncièrement les critères de la représentation dominante tout en n’ayant pas l’air d’y toucher. C’est qu’il les anémie et pervertit de la même façon qu’il dissout le langage qui la supportait et proférait un moi dont les modernes non seulement se passeront mais finiront par mettre en pièces. Maeterlinck, lui, le mine. Il en fait une ombre ; ou en laisse découvrir l’impasse à travers des figures telles que Golaud.

Nourrie de la radicalité rimbaldienne et de certains postulats mallarméens, la dramaturgie maeterlinckienne voit le jour, ne l’oublions pas, dans un contexte précis. Au sein de celui-ci nombre de ceux qui comptent en littérature (Mallarmé, Claudel, Gide, Verhaeren…) ne se trompent pas sur l’ampleur insidieuse de la secousse. Maeterlinck ne revient pas pour autant à des façons de dire cinglantes ou abruptes comme c’était le cas chez certaines de ses références. Sa novation se porte dans le cisaillement déréglant de la forme, qu’il paraît par ailleurs maintenir en place ; dans le soupçon et la dissolution des évidences et des formes dominantes. En quoi les grottes qui minent le château d’Allemonde dans PELLÉAS ET MÉLISANDE métaphorisent fort bien l’opération qui se trame non seulement entre les personnages et à l’égard de leur classe, mais au sein de l’esthétique dramatique3.

Ce faisant, l’œuvre de Maeterlinck remet profondément en cause le statut du sujet — et, donc, du personnage —; du langage — et, donc, du dialogue théâtral —; du monde — et, donc, de la représentation — tout en paraissant les conserver. Elle le fait dans un contexte précis, celui de la fin du XIXe siècle, où, déjà, les impasses ou les illusions de la croyance au progrès continu se manifestent tout autant que celles du moi bourgeois et de son matérialisme. Elle le fait donc, très naturellement, en utilisant objets, images et mythes de son temps. Et notamment ces mythes nordiques ou ces emblèmes décadents qui permettent de contester l’hégémonie classique du code et de la langue ‑ce que montrent bien les notes du CAHIER BLEU.

De type idéaliste dans son discours et son dessein, la réaction maeterlinckienne, qui apporte au théâtre ce qu’attendaient les symbolistes et les fins de siècle, va bien plus loin au niveau dramaturgique que ce que cette attente explicite. Et cela, bien que, — très logiquement d’ailleurs par rapport à son projet — l’auteur se serve de certains des ingrédients les plus évidents de cet univers fin de siècle. L’usage que Maeterlinck fait toutefois de ceux-ci (la chevelure, l’anneau d’or…) les emblématise d’une façon telle qu’ils touchent à la fois à l’essentialisation analogique propre à la démarche idéaliste et à la transformation de ces ingrédients métaphoriques, non points en purs signes ontologiques mais en objets théâtraux. Ceux-ci modifient constitutivement l’espace scénique. Ils esquissent une autre forme de représentation et indiquent un autre type de jeu que ceux qui dominaient alors la scène, lesquels continuent, de constituer, aujourd’hui encore, le code de la vraisemblance dans la conscience commune.

De ces codes, Maeterlinck qui cherche à la fois à laisser affleurer l’irreprésentable et à faire percevoir et parfois entendre l’indicible qui travaillent sous nos représentations, n’a que faire. Sans doute considère-t-il, toutefois, qu’il faut bien partir du donné que le jeu présuppose ; mais c’est pour le mettre à distance dans des époques et des lieux, tel Allemonde. S’il sait que le vérisme ou le réalisme mutilent la perception de l’homme. —Maeterlinck parlerait de l’âme humaine, nuance qu’il faut savoir entendre si l’on s’attache à son étude— et s’il leur oppose les droits de l’âme qui expliquent certains aspects de cette œuvre, Maeterlinck ne réduit pas sa création à ce discours.

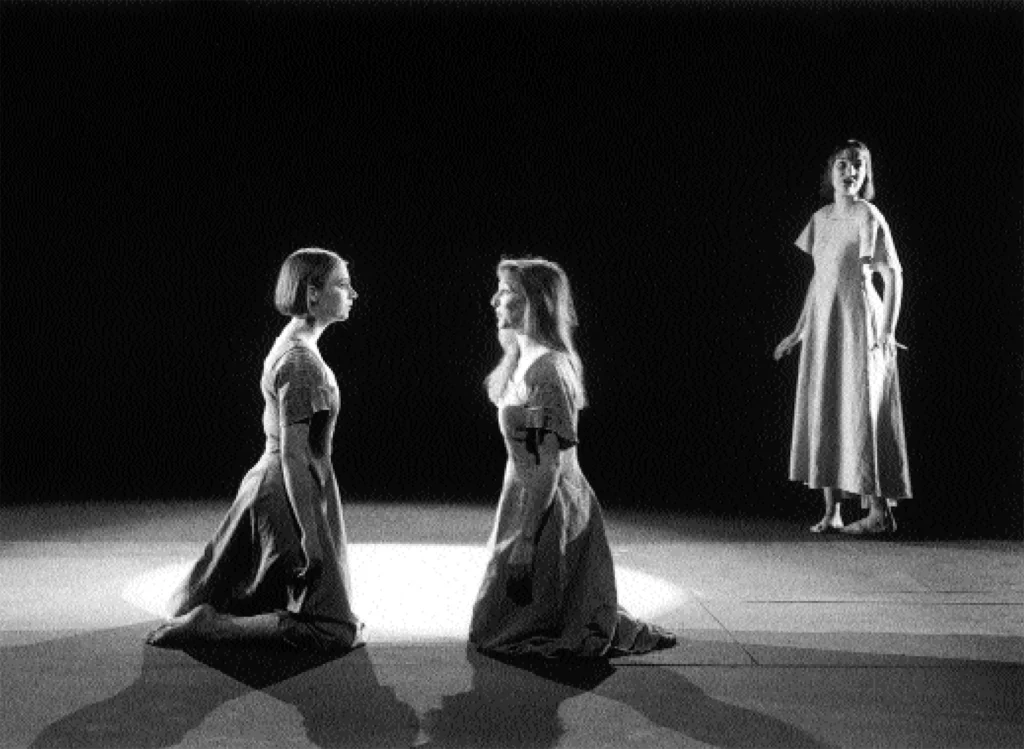

L’opération foncière que le dramaturge réalise sous ce voile, et pour atteindre cet objectif spirituel, va en effet beaucoup plus loin. Elle s’attaque aux fondements du théâtre français de son temps. Elle le fait sans supprimer tout renvoi à une apparence de représentation, le propos étant précisément de montrer que le jeu se passe sous son masque. Dès lors, le cortège de personnages, tous aux prises avec cette tension entre réalité et sub-conscient —voire inconscient —, ne peut que ressembler à une procession d’ombres qui se heurtent à des bahuts— et cela, jusqu’à l’apaisement final. En faisant défiler les servantes à l’instar des pleureuses devant le lit de Mélisande, comme il l’a fait dans sa mise en scène de PELLÉAS, Antoine Vitez révèle d’autant mieux cette évidence que les servantes sont les détentrices d’une parole qui conserve avec le réel du monde un support plus prégnant que celui des aristocrates au service desquels elles travaillent.