MALGRÉ QUELQUES EXCURSIONS, notamment du côté du théâtre romantique allemand et de la littérature québécoise contemporaine, Denis Marleau n’a cessé de revisiter l’avant-garde européenne : la proto-avant-garde, dans UBU CYCLE (1989) et LES UBS (1991) d’après Jarry ; l’avant-garde proprement dite, avec CŒUR À GAZ ET AUTRES TEXTES DADA (1981) et LECTURE-SPECTACLE DADA (1984) d’après Tzara et quelques autres, PICASSO-THÉÂTRE et LE DÉSIR ATTRAPÉ PAR LA QUEUE (1985) d’après Picasso, Stein, Jacob et Apollinaire, MERZ OPÉRA (1987) et MERZ VARIÉTÉS (1995) d’après Schwitters, LUNA-PARK (1992) d’après, entre autres, Malévitch, Matiouchine et Kroutchonykh et LULU de Wedekind (1996); la néo-avant-garde, dans OULIPO SHOW (1989) d’après Raymond Queneau et les travaux de l’Ouvroir de Littérature Potentielle, CANTATE GRISE (1990), LA DERNIÈRE BANDE et PAS MOI (1994) de Beckett et LA TRAHISON ORALE de Kagel. Le travail récent autour de Maeterlinck (INTÉRIEUR, 2001, et LES AVEUGLES, 2002) fait, lui aussi, retour sur les origines symbolistes de l’avant-garde. À cela, rien d’étonnant. Déjà, le théâtre est un art à deux étapes, comme le dirait Goodman, qui, pour une large part, consiste à interpréter et à réinterpréter un répertoire. Mais surtout, comme bien des arts, le théâtre s’est longtemps défini par l’imitation.

Le classicisme en effet, qui s’est inventé et constamment réinventé de l’Antiquité au XIXe siècle en passant par la Renaissance, a placé l’imitation au cœur de sa définition de l’art, non seulement l’imitation de la nature, de la nature humaine, des corps, des corps en action, mais aussi l’imitation de la culture, de la culture antique, de la culture classique et néoclassique, l’imitation des Anciens. L’art moderne a souvent été présenté comme une pratique élaborée contre ce programme classique, c’est-à-dire précisément contre l’imitation. Bien des œuvres et des théories modernes, en effet, ont tenté de déconstruire la narration et la figuration, le texte et l’image, la représentation en général, pour atteindre à la présence pure. Plusieurs se sont élevées contre les règles établies de l’art, contre les sujets, les formes et les matériaux hérités, pour faire table rase du passé et atteindre à l’originalité. Par contraste, l’art postmoderne a souvent été présenté comme un retour de l’imitation, de la narration et de l’hypertextualité en littérature, de la figuration et de l’appropriation dans les arts visuels. Mais, en pratique, l’art moderne n’a jamais vraiment cessé d’être travaillé par l’imitation, bien au contraire. Déjà, la critique de l’image traditionnelle a favorisé l’émergence d’autres types de représentations mimétiques ou d’analogies, comme l’expression. Ensuite, la critique moderne de l’imitation classique des Anciens a souvent été accomplie par le moyen même d’une imitation des Anciens, sur un autre ton évidemment, non pas sérieux, mais ironique, pour déconstruire la tradition, par le pastiche ou la parodie par exemple. Ainsi, l’imitation ne finit pas vraiment avec l’art moderne, ni ne fait retour à l’art postmoderne : elle ne cesse d’être pratiquée. Au mieux, elle change de modalité.

Mais l’affaire se complique lorsque l’art moderne lui-même et l’avant-garde en particulier deviennent l’objet de cette imitation, comme c’est le cas dans certaines créations du Théâtre Ubu et dans bien des œuvres contemporaines. En effet, si le classicisme appelait l’imitation en exigeant une fidélité à la tradition, l’avant-garde peut sembler au contraire la rejeter en appelant à une trahison du passé. Et ceux qui voudraient revisiter l’avant-garde se trouvent ainsi dans une situation intenable, une sorte de double bind, devant deux options, toutes deux obligatoires, mais également interdites, qui correspondent à deux modes de l’imitation : d’un côté, la reconduction du programme de l’avant-garde, qui manifeste, dans la trahison même de la lettre des œuvres, une fidélité à l’esprit qui les anime ; de l’autre, la simple reconstitution historique de ses réalisations, qui exige une fidélité à la lettre des œuvres, quitte à en trahir l’esprit. Si les années soixante et soixante-dix, avec le retour des utopies révolutionnaires, ont vu proliférer la première attitude – en la néo-avant-garde –, les années quatre- vingts et quatre vingt-dix, plus historicistes, ont nettement privilégié la seconde.

Le Théâtre Ubu peut sembler constamment hésiter entre les deux interprétations. Denis Marleau prend souvent des libertés avec les œuvres originales en leur appliquant certains procédés même de l’avant-garde, mais son attitude à l’égard du passé reste polie : il manifeste toujours une connaissance savante du contexte original de production, qui témoigne d’un grand sens de l’historicité de ces œuvres et de ces procédés. Ici, les textes originaux peuvent être fragmentés, mais ils sont rarement modifiés, ils sont généralement cités à la lettre. De même, les spectacles originaux ne sont jamais reconstitués à la lettre, mais ils sont souvent cités, certaines formes en sont reprises. Ces fragments de textes et de spectacles peuvent être rassemblés dans un collage ou un montage de morceaux et de saynètes hétérogènes, mais l’ensemble conserve généralement une grande cohérence esthétique. Ils peuvent être joués, mis en scène et scénographiés autrement, selon des stratégies de brouillage apparentées à celles de l’avant-garde, par un travail sur la diction, la mélodie et le timbre, le volume et le rythme, sur l’expression, la grimace, le geste et le mouvement, par des accélérations ou des ralentissements, des répétitions et des polyphonies, par les costumes et le décor, par la mise en question du quatrième mur ou par quelque médiation technologique, mais ces interprétations gardent toujours une certaine affinité avec l’original, une vague correspondance mimétique. En ce sens, elles sont rarement anachroniques, elles ont toujours une pertinence historique. 1

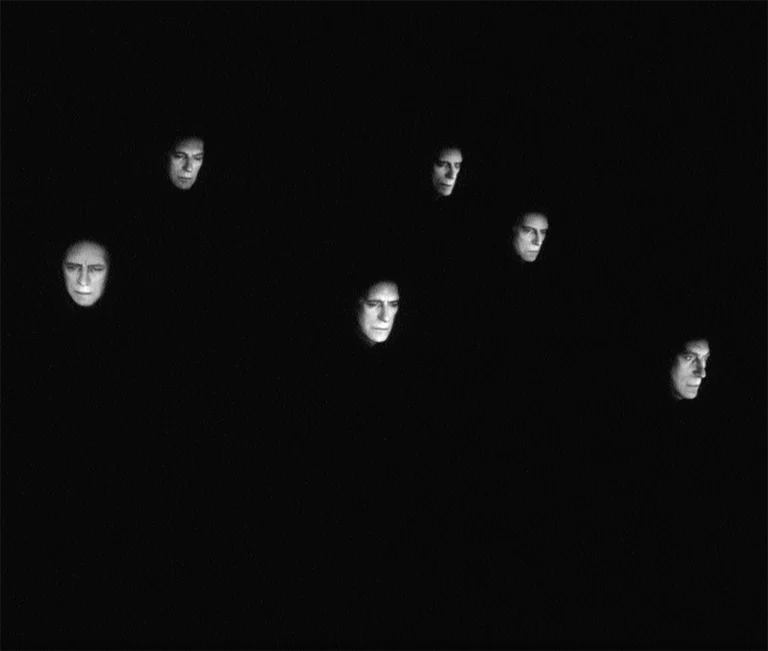

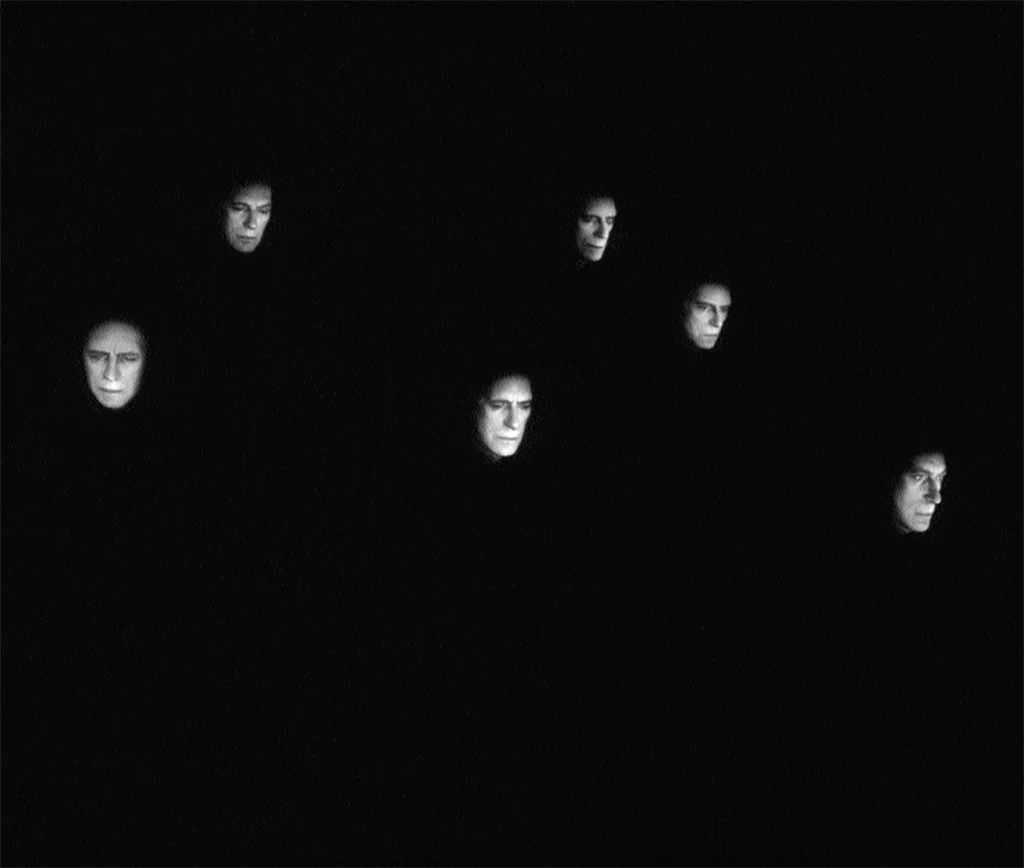

Cette attitude ambivalente à l’égard de l’histoire dans le travail de Denis Marleau est particulièrement sensible dans le traitement de l’acteur, du corps de l’acteur, qui est ici soumis à deux procédés apparemment historiquement distincts : la mécanisation et la dématérialisation. Contre un certain réalisme qui privilégie la construction psychologique des personnages, les acteurs représentent moins des individus particuliers que des types généraux, moins des personnes que des fonctions et des corps. L’intériorité est souvent volontairement réduite et l’extériorité, exagérée, amplifiée, par divers moyens. La pantomime se déploie ici toujours avec la même rigueur extrême. Les expressions, les mimiques, les gestes et les mouvements semblent provenir moins de l’intérieur, de la volonté des personnages, que de l’extérieur, du corps lui-même ou d’une autre volonté : ils sont stylisés, saccadés, accélérés ou ralentis, répétés, bref mécanisés – comme dans les œuvres de l’avant-garde, qui, de Jarry à Schlemmer en passant par Craig, les futuristes, Meyerhold et Brecht bien sûr, vouaient un culte singulier à la marionnette, au pantin et à la machine.