Ce qui n’est pas corps n’est pas l’Univers ; et l’Univers étant tout, ce qui n’est pas corps est Néant et Sans Lieu.

Thomas Hobbes, LE LÉVIATHAN.

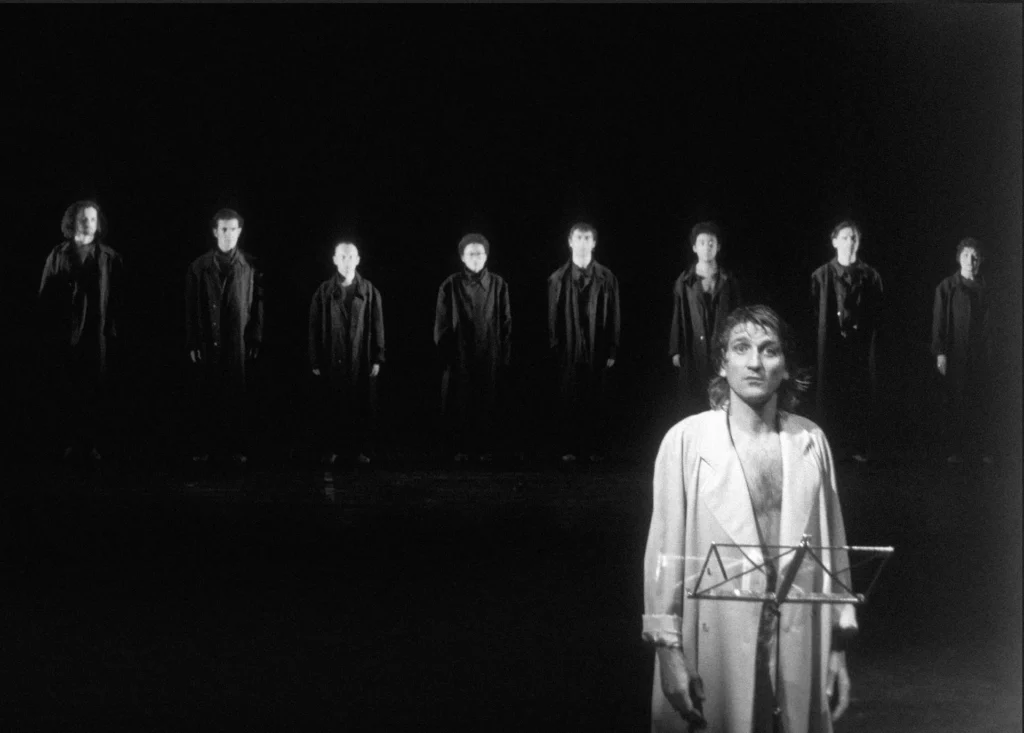

DES VOIX, – une infinie possibilité de dispositifs vocaux –, voilà ce qui passe à travers la théâtralité chorale la plus moderne. Non pas l’émergence discursive, brechtienne, d’un groupe ou d’une communauté identifiable sociologiquement, mais la disjonction choralisée de voix fondues (enchaînées) les unes aux autres, disséminées par une suite d’altérations, de coupures, de larsen ; que l’on songe aux bouffées éruptives d’amplifications sonores des CANTATES ou d’ORPHÉON du Théâtre du Radeau. C’est une autre théâtralité qui naît de ces voix éclatées, discontinues, répercutées dans des chœurs transversalement sexués, et non plus à travers leur appartenance sociale, à l’exemple de l’indétermination sexuelle qui régissait les mises en scène de CALDERON ou de PYLADE, de Stanislas Nordey. Ces voix chorales réengendrent d’autres corps, recomposent des corporéités dont les gestes, les actes, deviennent des éléments musicaux à part entière, des signes sonores, un bruitisme dans la langue, à partir du vers ou du chant poétique. C’est une dramaturgie chorale qui s’effectue à partir d’un transfert du corps

dans la voix, et d’une incarnation dans le son brut. Une voix matérielle, en quelque sorte, où les corps du chœur n’émettent plus une partition unique, mais un assemblage de concerts, de « morceaux » où la chair devient sonorités, langue incarnée. On pense à l’acteur nu de VOLE MON DRAGON, que Stanislas Nordey lançait à travers tout le théâtre, pour en faire vibrer tous les sons possibles, à la résonance du souffle dans la course, aux éclats de réverbération murale, métallique, qui heurtaient le fracas, le bruit sourd d’une barre de fer. La choralité était toute entière contenue dans cette percussion physique, puisqu’elle parvenait à extraire du théâtre lui-même, sa voix secrète, néanmoins concrète, parlant dans une langue jusqu’alors inaudible. Lorsque le même Stanislas Nordey réassemble les voix chorales qui s’élèvent du plateau, pour les réajuster aux corps des chanteurs, dans ses mises en scène d’opéra, il ne fait pas autre chose. C’est toujours cette même façon d’obtenir du chœur qu’une autre forme de corps advienne. On pouvait prédire que le chœur allait muter, c’est à dire « muer », dès les prémisses le chœur grec d’ANTIGONE assurait que : « Ce qui va advenir est à la fois sans issue et ouvert à toutes les issues, avance et n’avance pas. ». Nous ajouterons que si les dieux ont été chassés du monde moderne, par analogie les voix humaines les ont recueillis dans la mutation chorale actuelle. Plus encore, si l’on pense comme Aristote dans sa POÉTIQUE que : « Ce sont les actes et l’intrigue qui sont le but de la tragédie et le but est la chose la plus importante de toutes. », de même que : « Les moyens les plus importants dont dispose la tragédie pour éveiller et élever la psuchè, sont des éléments de l’intrigue, à savoir les péripéties et les reconnaissances », force est de constater que c’est, aujourd’hui, à l’intérieur du chœur, et non plus à l’extérieur, que ces éléments se déroulent et se dévoilent. Le théâtre n’avait pas connu, depuis longtemps, un semblable mouvement d’affirmation par la négative, retravaillant de l’intérieur la choralité civile, la déconstruisant, jusqu’à la priver de sa référence classique à la Cité Athénienne, celle de la Grèce de Périclès. De la même manière, il s’agit aussi d’une rupture brutale avec l’héritage post-Büchner, du « chœur dispersé en mille récits », du chœur définitivement fragmenté depuis l’inachèvement de WOYZECK, tel qu’il pouvait encore se voir, de manière légendaire, dans LUMIÈRES I et II, de Georges Lavaudant et Jean-Christophe Bailly. C’est une double révolution dialectique qui s’opère maintenant, de récupération-destruction du chœur tragique, et de réévaluation de ses moyens à représenter l’espace de la démocratie. Pour l’étudier, nous aurons besoin ( un peu ) de théories, comme celles qui vont suivre, Queer Theory, Oralité, Violence mimétique, Notions d’ensembles, mais aussi et surtout d’exemples, qui tous ressortiront de la réinvention d’une choralité qui, désormais, ne s’aveugle d’aucune innocence.

Depuis quelques années, on voit, en effet, la résurgence d’un chœur impur, problématique, ni fragment ni emblème. Il fait retour comme un « barbarisme », mais son rôle épique ou dramatique se trouve totalement transformé par une série de remises en cause. Sa généralisation des identités s’aventure vers des notions beaucoup plus hétérogènes, que l’on peut comparer à la manière dont la Queer Theory a pu structurer les « Différences », en élaborant de nouvelles formulations identitaires, que le chœur actuel semble illustrer presque terme à terme ; ainsi en lui « le pouvoir est à la fois extérieur au sujet et son lieu même» ; ensuite la choralité vue à travers le prisme queer donne l’idée d’un chœur laboratoire, ni peuple ni masse, mais qui expérimente d’autres rapports symboliques, où il s’agirait de « désavouer son propre corps, de le rendre Autre, puis d’établir cet Autre comme effet d’autonomie »1. C’est une nouvelle théâtralité des affects pris dans les rets du pouvoir que le chœur fait surgir ; en ce sens la choralité passe par des formes inédites de représentation, agence d’autres dispositifs corporels, transgressant les frontières, les normes, les disciplines. Dans la théorie queer, le genre ( social ) de l’individu ne s’identifie plus à son sexe ( biologique ), le corps est le lieu de résistance par excellence, là où tout se joue du désir et du refoulement masochiste, de l’aliénation ; parce qu’il est sans essence, il est une création, et donc libre de toutes les transformations, les métamorphoses. À la manière des choreutes du théâtre grec, ces hommes vêtus de longues robes dont seule la couleur indiquait le rang ou le sexe, la théorie queer distribue autrement la plupart des repères sexués par les codes sociaux. On retrouve là les particularités, de ces « effets de chœurs hors la loi », appartenant aux metteurs en scène qui ont su générer une nouvelle choralité. C’est à certains d’entre eux que l’on va s’intéresser. Ceux qui se sont éloignés des catégories sociologiques, naturalistes, pour aller vers des notions beaucoup plus périlleuses d’ensembles vides, de différences transsexuelles, d’assujettissement renversé maître/esclave, de rapports d’inclusion/exclusion, de sujet neutre, de horde fratricide, de lutte de ces « corps sans autre » comme on pouvait parler jadis de « lutte des classes » pour les « chœurs prolétaires ». Et la liste est loin d’être close. Le contraire d’une homogénéisation qui ferait contrepoids à l’hybris du héros tragique, mais comme si l’hybris queer avait fait son entrée dans les lignes de partage qui scindent désormais l’unité chorale.

On peut décrire le champ d’extension du domaine du chœur dans cette visée queer, en se référant à des expériences théâtrales, qui l’ont spatialisé à partir d’un rapport « non-harmonique », décadré et dissymétrique de la voix au corps. Deux axes en mouvement, tels des pôles magnétiques, vont venir se heurter, s’aimanter, au gré des mises en scène. On les nommera en binôme : « le corps-oralité » où le chœur fait corps avec le texte, il est l’héritier de l’archaïsme de la Grèce préclassique (le sacrifice humain ouvrant la MÉDÉE de Pasolini) et du Corpus Christique latin2, il est aussi le chœur Léviathan nourrissant en son sein des nombres, des ensembles, qui tour à tour lui donnent vie et le détruisent, il est le réceptacle de la violence mimétique, des meutes, ce sont les logiques de lynchage du chœur pasolinien, les destins sacrificiels, tels que Stanislas Nordey a pu les mettre en scène ; c’est Julian dévoré par les porcs dans PORCHERIE, les porcs sont le chœur et le public est objectivé dans la porcherie… et puis il y a son inverse symétrique par la phonologie, – le « chœur ». On l’identifie dans un spectacle tel que CANTATES, où les voix, la sonorisation, les amplitudes musicales, broyées, écrasées dans les hauteurs de volume, s’autonomisent par rapport au corps. La bande sonore n’appartient plus à l’acteur, elle devient opératique, ce sont des « effets play-back », des « effets feedback » quand le corps est soudain modélisé par le retour son. – Le « chœur » invente une postsynchroni- sation pour le théâtre ; la choralité devient une affaire de mixage du vocal et du son dans une distanciation d’avec l’action. Il faudrait d’autres développements, plus longs, pour inventorier toutes les procédures du « chœur », voix différées, n’arrivant qu’une fois le geste commencé ou terminé, pantomime d’un son qui ne correspond à rien de ce que l’on voit sur scène3. Proche de l’opéra, mais en condensation, réduction, abrasion, du matériau musical, choral. Le « chœur » a démembré le texte d’un point de vue uniquement sonore, il lui a donné une logique eucharistique et musicale (on pense aux chœurs grégoriens), au sens où il s’agit pour le chœur d’être avant tout une « chorale », un chant du toujours plus multiple, de l’infiniment minoritaire, de l’enclave qui tend à l’ouverture d’un espace par l’unique force de ses intensités vocales ; il est la production d’un chœur, spatialisé sans lieu fixe, tourné contre la Loi, L’État, l’Imperium ; il se déterritorialise à mesure qu’il se forme, « le nomade est là, sur la terre, chaque fois que se forme un espace lisse qui ronge et tend à croître en toutes directions » comme le dit Deleuze4. Ce chœur, circule de campements en campements, par décentrement circulaire de sa ligne de fuite, sa manifestation principale est avant tout une condensation de moyens pauvres, substituant l’usage à toute valeur d’échange, préférant aux grandes formes oratoires, les ritournelles, le mineur ; ceci au profit d’un éclatement concentré dans des variables, des zones intermédiaires, dans tout ce qui est « entre » les choses, les êtres ; ce « corral » n’a donc ni frontière ni clôture.

On aura reconnu ici la choralité foraine, les intermezzo du Théâtre du Radeau, dont le chœur ne représente rien d’autre que ce qui n’est pas là et qui pourtant persiste dans sa présence, « le peuple qui manque », « le territoire qui devient désert ou steppe », « là où le silence bruit », « la trace du dieu mort ». Ce sont des agencements optiques, de gestes, de voix, qui traversent le chœur avec l’arrivée de la ritournelle ; des agencements qui refusent le discours, son imposition comme coercition par le sens, d’où parfois l’usage savant du vacarme sonore pour détruire l’assignation à un sens surplombant. Depuis l’inaugural CHANT DU BOUC, en référence à l’origine mythique de la tragédie, en passant par les voix inaudibles, étouffées, mystérieusement murmurées, dans un idiome inconnu de CHORAL, et plus récemment encore les hymnes en compression explosive, sonore de CANTATES ; il s’agit toujours de donner chœur à ce qui refuse de s’ériger en tant que pouvoir dominant, à ce qui vit dans les limbes d’avant le langage du pouvoir. Il faudrait évoquer le messianisme propre à la choralité du Théâtre du Radeau, on peut la synthétiser par l’idée d’une temporalité toujours en reste, en ce sens où le philosophe Giorgio Agamben peut écrire de cette temporalité : « Le reste messianique excède de manière irrémédiable le tout eschatologique, il est l’insauvable qui rend possible le salut », et plus loin : « Ce reste est la figure que prend le peuple dans l’instance décisive – et il est, en tant que tel, le seul sujet politique réel. »5. On est donc loin du chœur antique distribuant les individus dans l’espace fermé de sa polis, mais dans une déconstructrion des organismes qui prétendent régir ( politiquement ) tous ceux qui ont « donné » ou « perdu » leurs voix. On comprend bien en quoi le « corps-oralité » peut se relier au « chœur », et comment il s’en distingue radicalement ; puisque le premier cherche à exister dans le système en faisant corps avec lui, quitte à le fissurer de l’intérieur, alors que le « chœur » tente d’échapper à l’emprise d’un lieu défini, d’une géographie territoriale, d’une institution.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)