AU RWANDA, en 1994, on assassine. Un même crime, plusieurs milliers de fois répété. Ici, si loin, les cris des victimes se perdent dans le flot qui s’écoule de ces machines censées nous relier au monde. Outrance d’information sans conséquence ? Le génocide demeure un bruit de fond de mes activités quotidiennes. Les mots, les images défilent mais ne pénètrent pas. Je me fait sourde. Pour éviter la douleur d’une véritable écoute. Comment pourrais-je trouver le courage d’entendre, la force de supporter l’insupportable ?

Le Groupov, à travers le spectacle RWANDA 94, tente de nous remettre à l’écoute du monde.

Et choisit de commencer l’œuvre radicalement, par le témoignage d’une rescapée des massacres. Mais comment pourrait-il nous faire accepter d’écouter ici celle que l’on n’aurait pas voulu entendre ailleurs ?

Comment le théâtre pourrait-il éveiller le douloureux désir d’entendre la réalité ?

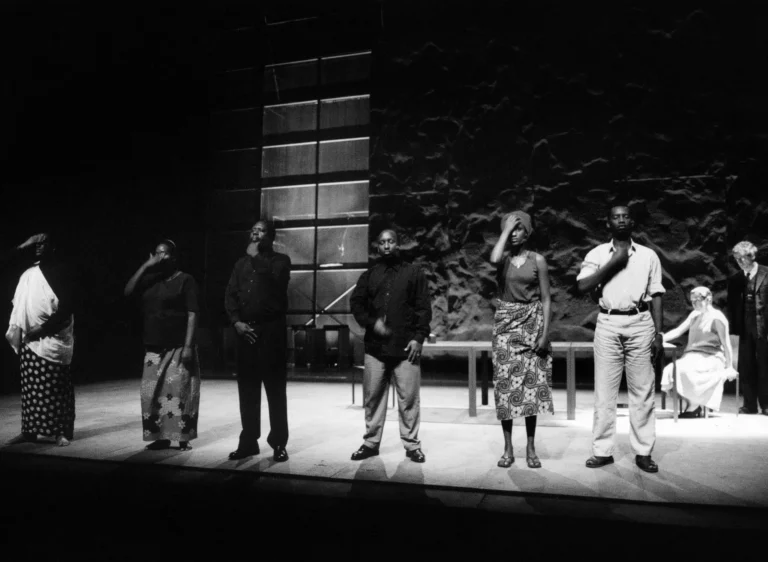

« Je ne suis pas comédienne, je suis une survivante du génocide au Rwanda. Ce que je vais vous raconter c’est seulement ma vie de six semaines pendant le génocide ». Voici les premiers mots prononcés par cette femme sur la scène. Une tentative de dire l’indicible par celle qui s’est juré de survivre pour témoigner. Des milliers de victimes anonymes s’incarnent alors dans un visage, un récit, une voix.

Du fond de mon siège de spectatrice, j’ai du mal à l’entendre, j’ai mal de l’entendre. Je crois que je ne peux pas. Et puis est-ce vraiment le lieu pour une telle confession ? La scène et le monde semblent se confondre et cela me plonge dans la confusion. Cette parole si intime rendue publique me paraît obscène, comment aurait-elle sa place ici ? A‑t-on trompé ceux qui sont venus au théâtre en leur proposant quelque chose qui n’en serait pas ? Les a‑t-on pris au piège dans leur siège qu’ils n’osent – à de rares exceptions près – quitter ? Peut-on simplement dire sur scène, presque comme dans la vie ? Questionnements sur la forme qui me protègent un instant du fond. J’ai l’impression de me dérober sans en avoir l’air. Ne pourrais-je pas entendre ce récit, simplement ?

Je l’écoute. Les poings serrés. Les mots arrivent jusqu’à moi, violemment. Mais je ne sais pas quoi en faire. Je ne peux les laisser pénétrer. C’est trop risqué. Il ne faut pas qu’ils brisent la fragile carapace que je tente à tout prix de maintenir.

« Que ceux qui n’auront pas la volonté d’entendre cela se dénoncent comme complices du génocide au Rwanda. Moi, Yolande Mukagasana je déclare devant vous et en face de l’humanité que quiconque ne veut prendre connaissance du calvaire rwandais est complice des bourreaux ». Autour, il règne un silence si lourd. Comme si tout le monde voulait s’enfuir mais n’osait bouger. Plus personne ne respire. Un immense besoin d’air se fait sentir.

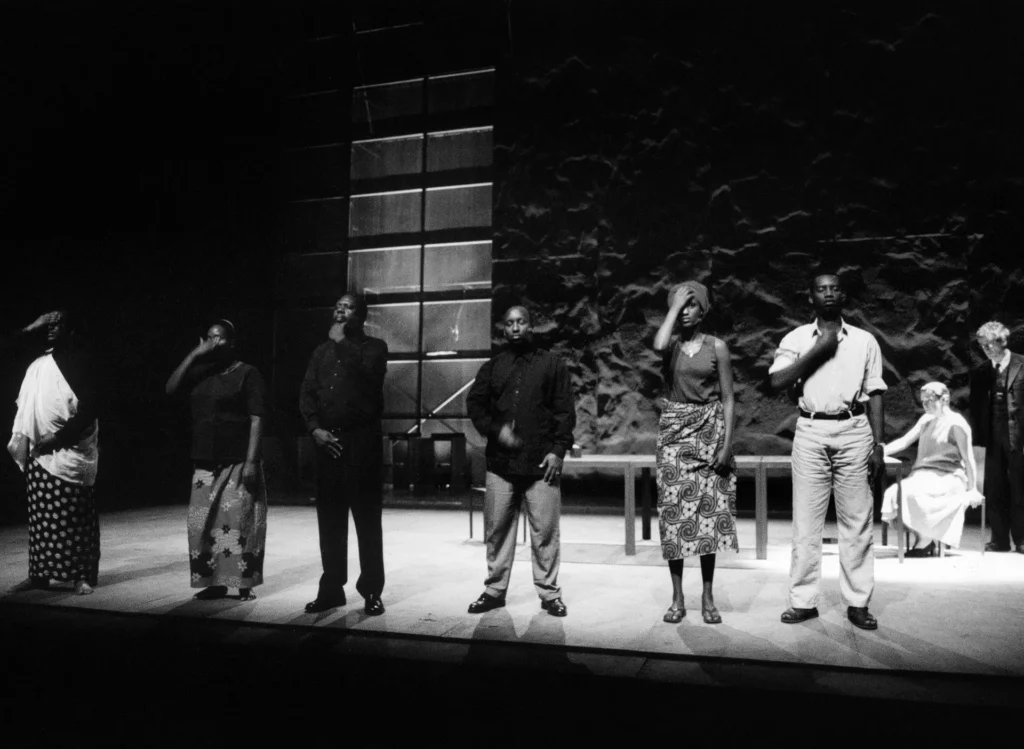

Alors les musiciens se mettent à jouer, et un chant s’élève. Des hommes et des femmes à la peau noire entrent de toutes parts, et livrent chacun, en même temps, une histoire du génocide à voix basse. Voix, musique, chant, une vague sonore me submerge, je crois que je ne pourrai plus rien entendre. Le fil du récit auquel je m’accrochais jusqu’à présent est tranché, et une chute vertigineuse commence. À l’intérieur de moi.