A partir de l’Odyssée, chef d’œuvre incomparable de la littérature d’imagination occidentale, et de 2.763 romans et bandes dessinées de science-fiction, le théâtre de l’Elfe (Milan) raconte les incroyables aventures d’Elio. critique théâtral prédisposé au

sommeil et au rêve.

Milan est l’une des capitales d’Europe. En Italie, c’est à Rome que se passent les événements politiques, que l’on fait les films, la télévision, et les potins, … qui font penser aux Vitel/oni de Federico Fellini. A Milan, avec un œil sur la crise économique qui se déchaîne, bat le cœur de l’industrie, de l’activité commerciale ; la ville a des contacts avec tout le monde : les gros trusts de l’édition y ont leur siège, les idées de la culture et de la mode y naissent. Presque tout, à Milan, est, ou voudrait être, rationnel : on y marche vite, chaque jour on y dévore, outre des milliers d’excellents sandwiches, des centaines de congrès, d’expositions, de premières cinématographiques, des courses, des grèves, des séances d’analyse et des histoires d’amour. Le gris y domine, sur les murs, dans les rues, pourtant les transports en commun sont oranges. Même le métro·est coloré.

Les théâtres de Milan sont comme les autobus : rapides, indispensables, attendus et utilisés, maltraités et aimés, ils donnent la mesure de la tension de la ville, de la soif de culture et de divertissement de ses habitants.

Au cœur de ce climat, il y a les jeunes, qui, depuis 1968, représentent l’épine- la plus pointue dans le flanc.du pouvoir local : à l’époque de la contestation ils se sont opposés à une institution obtuse ; dans les dernières années, ils ont cherché le dialogue avec des administrateurs réformistes et avec les secteurs actifs de la ville.

Pour le théâtre, cette poussée de la base s’identifie à une exigence de maturation des choix idéologiques et de l’engagement politique dans une expérience commune, artistique et humaine. La demande de culture n’est plus élitaire, elle s’élargit à la périphérie : les étudiants eux-mêmes s’intègrent à ce mouvement, qui a eu son point culminant en 1977, des jeunes, des marginaux, des prolétaires qui, d’une certaine manière, veulent se réapproprier la ville et sa culture pour les transformer et non pour s’y intégrer.

Les franges les plus extrémistes de ce mouvement s’isolent dans une ambiguïté stérile vis-à-vis de notre terrorisme national, mais surtout elles se donnent des airs de partisans du “reflux”: théorie toute bourgeoise du repliement sur soi dans laquelle les découvertes personnelles sont opposées à un engagement public de plus en plus décevant. Il y a, en revanche, chez les jeunes, l’abandon du dogmatisme et du manichéisme dans la manière de regarder la réalité ; comme instruments d’analyse, ils redécouvrent les écrivains de la beat generation, Hermann Hesse, Gertrude Stein, Virginia Woolf et Simone de Beauvoir, la littérature de la Mitteleuropa, taxée jusqu’à ces dernières années de décadence ; on en arrive à Nietzsche, et, à l’autre pôle, à la science-fiction, aux bandes dessinées, aux romans policiers.

On absorbe tout autant le cinéma américain que la télévision ; on prend les modes au vol : la séduction, le post-moderne… Il ne s’agit pas d’évasion, mais d’intérêts qui peuvent très bien s’associer à Marx et à ses exégètes.

L’intérêt pour les problèmes concrets, réels, quotidiens, non pas induits mais vécus comme expérience associative, est le terrain sur lequel naissent — et parfois, en raison de leur spontanéité, meurent — quelques-unes des expériences théâtrales sigr,ificatives de la ville.

Le groupe le plus représentatif de ce parcours, le plus attentif aux humeurs des jeunes, non pas pour les suivre mais pour les stimuler, est celui de l’Elfe, né en 1972 de la rencontre de quelques élèves de l’école du Piccolo Teatro avec des jeunes politiquement engagés et d’autres s’étant dirigés vers une spécialisation théâtrale autonome. Le nom donne par lui-même l’indication de la volonté du groupe d’être présent dans cette culture juvénile, qui marie, hors de tout étiquettage stupide, Joan Ronald, Rueul Tolkien et Bertolt Brecht, la fable et l’engagement politico-social.

L’origine des fondateurs du groupe indique aussi la conscience de la nécessité d’acquérir rapidement un professionnalisme, qui puisse garantir en dehors du théâtre la légitimité de ce nouveau mode de le comprendre et de le faire. Le contact avec le public, la recherche d’une homogénéité qui ne soit pas bâtarde sont les objectifs premiers de sa politique culturelle.

Pendant les deux premières années, le groupe de !‘Elfe s’est orienté dans ce sens et il a monté Zumbi « ballade de la vie et de la mort des gens de Pa/mares », de Boal, qui décrivait la révolte des esclaves angolais au 1?8 siècle, puis le Woyzeck de Georg Büchner, où est mise en lumière la condition marginale du sous-prolétariat.

Durant ces années, qui ont amené le groupe à se transformer en coopérative, en 1974, a dominé la thématique — plus tard épuisée — de la décentralisation, non seulement à l’échelle de la ville, mais de tout le pays. Les jeunes de l’Elfe se sont plongés avec enthousiasme dans cette expérience, toujours à partir du mot d’ordre de l’engagement politique, mais en mûrissant cette expérience théâtrale qui sera par la suite l’élément dominant de leur style. Style qui ne se confond pas avec une banale esthétique de décentralisation mais qui se développe dans la conception théorique et l’application pratique d’un théâtre absolument neuf : apporter le théâtre dans des lieux où il n’était jamais parvenu, permettre au groupe de !‘Elfe d’expérimenter un espace scénique non traditionnel, où le rapport acteurs-public est complètement renversé.

Le groupe a monté le Bertoldo a corte (Bertoldo à la cour) de Massimo Dursi, qui a eu de l’importance, en dehors du contenu — l’histoire d’un paysan

«saisonnier » — parce qu’il permet de commencer à définir la recherche fbrmelle de l’Elfe, engagée dans une direction comique qui part des modèles de la Commedia dell’Arte.

L’expérience de cette activité décentralisée permet à la coopérative, en 1975, de bénéficier du stimulant apporté en Italie par Ariane Mnouchkine et le Théâtre du Soleil, qui avaient donné, cinq ans auparavant, à Milan, la première de 1789 : scènes de la révolution française. La Coopérative de l’Elfe a réalisé la version italienne du spectacle et fait sien le style du metteur en scène français.

L’influence de ce spectacle français sur le groupe a été moins politique ethistorique que théâtrale. L’orientation vers un théâtre sur la place débouche, ici, sur la révélation d’un usage révolutionnaire de ce lieu pris comme domaine de la scène et de la parole.

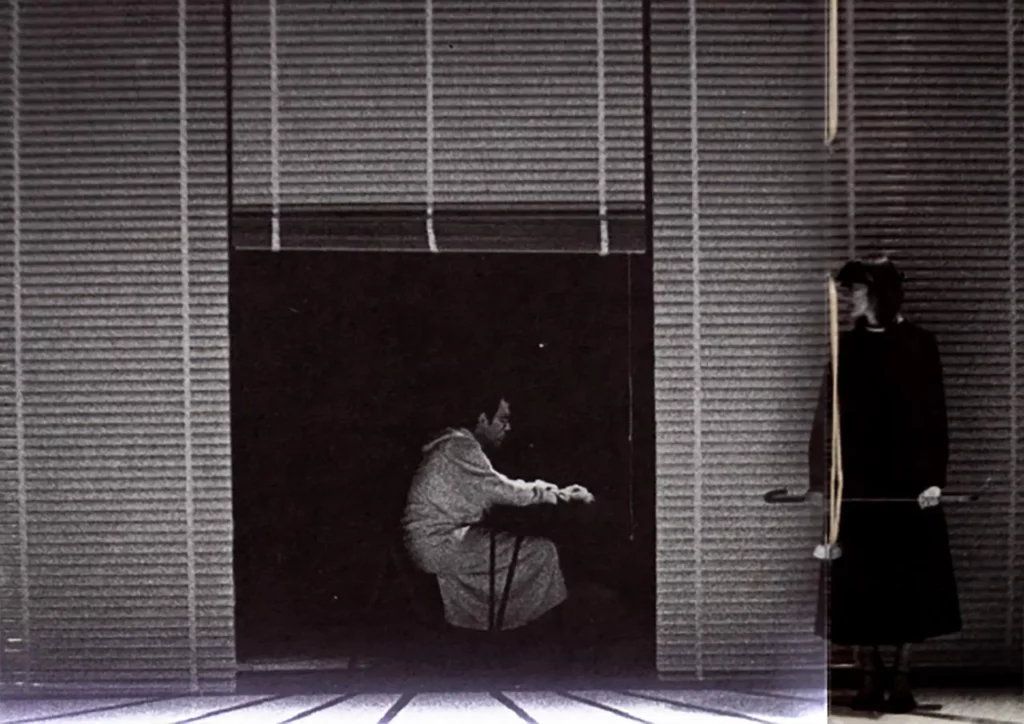

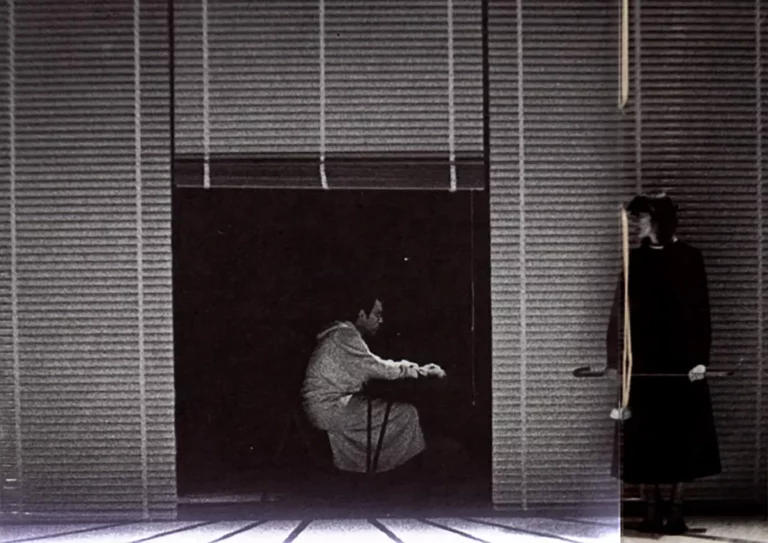

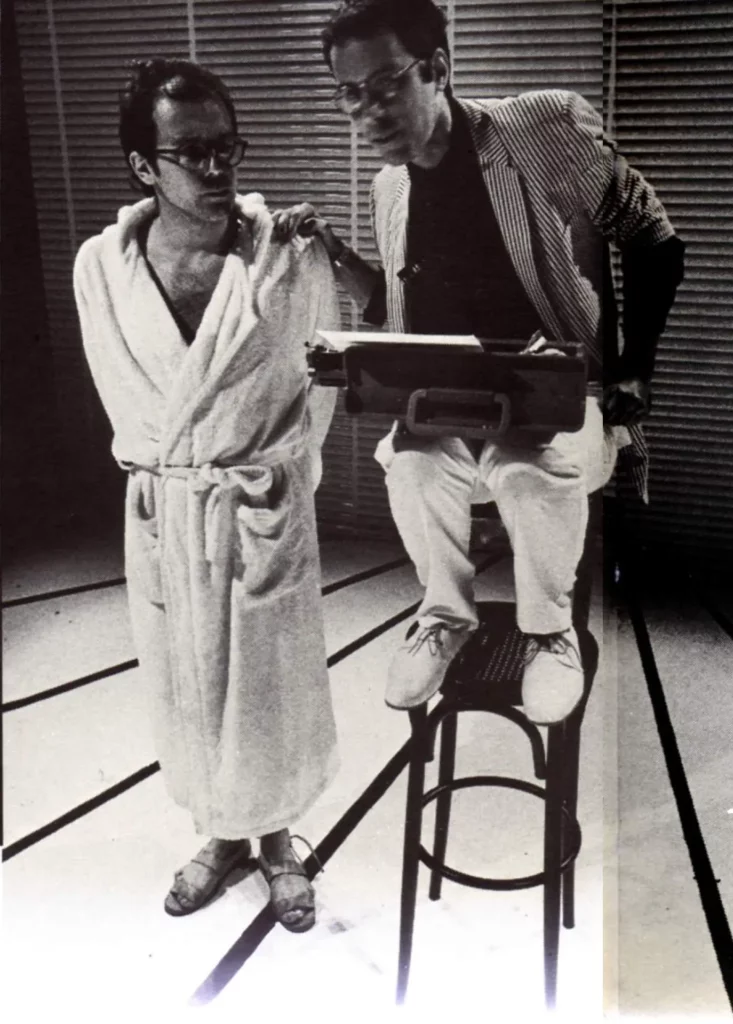

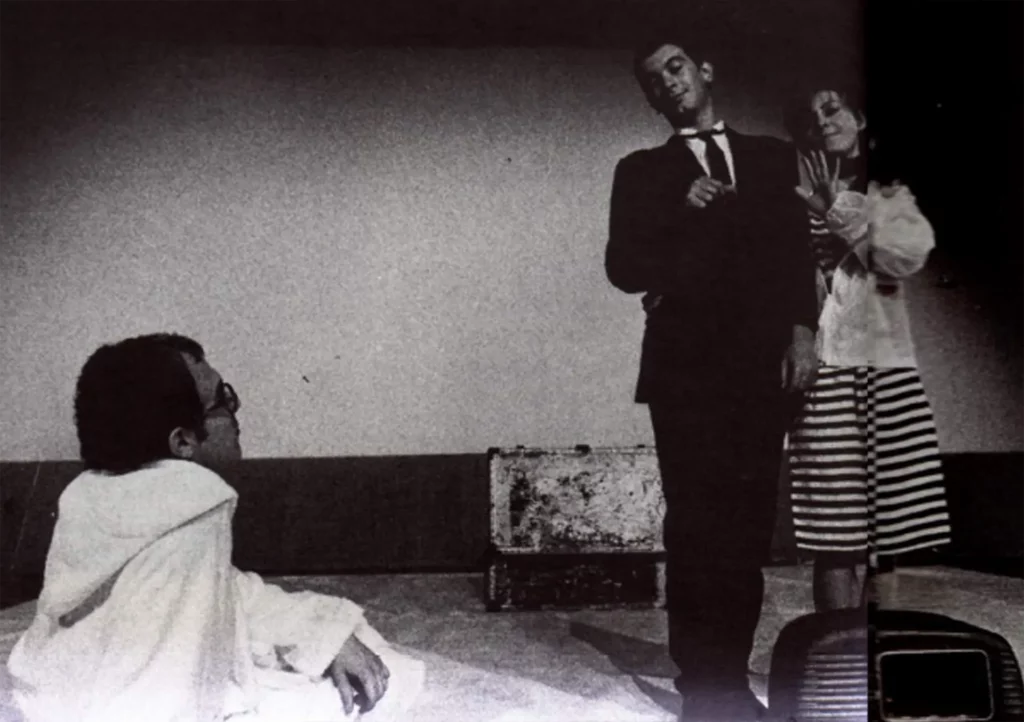

Il gioco degli del (Le jeu des dieux) de Ferdinando Bruni et Gabriele Salvatores par le théâtre de l’Elfo

avec : Corinna Agustoni, Ferdinando Bruni, Igor Castillo, Cristina Grippa, Elio De Capitani, Ida Marinnelli, Gabriele Salvatores

Mise en scène : Gabriele Satvatores

Costumes : Ferdinando Bruni

Musiques : Claudio Sessa