CHANTAL HURAULT : La notion de risque occupe-t-elle un rôle particulier dans votre pratique actuelle ?

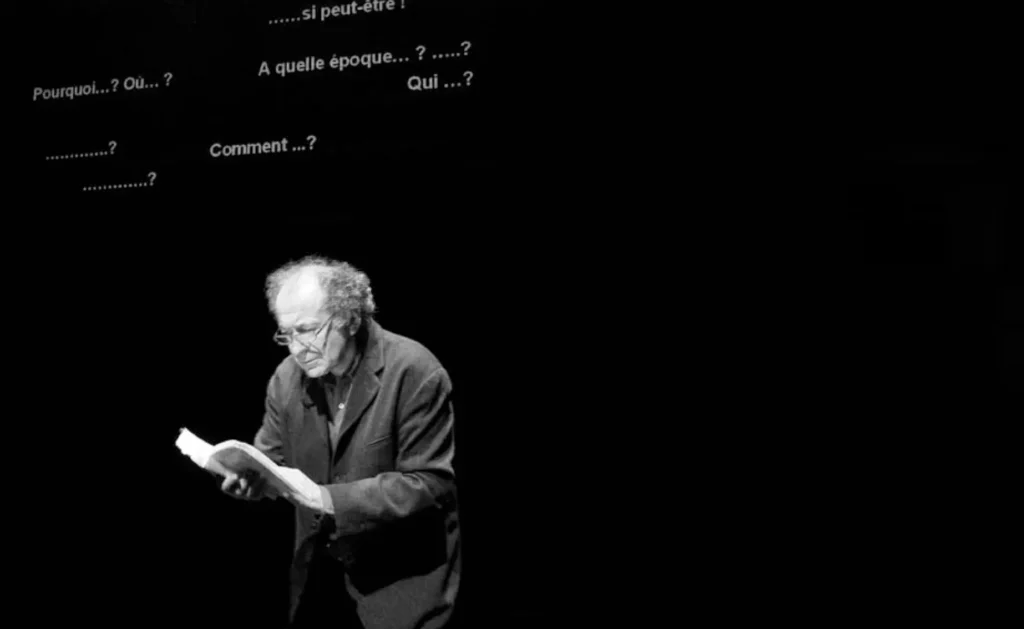

Louis Castel : Ma pratique théâtrale m’a toujours conduit à m’intéresser aux auteurs dont j’avais l’impression qu’ils me permettraient de répondre à l’inquiétude formulée par le poète : « Nous ne sommes pas au monde. La vraie vie est absente. » J’ai intuitivement choisi le mode du théâtre pour vivre ce mouvement dans un « être ensemble » – étant entendu qu’il s’agit d’un autre monde, d’un autre temps que ceux fabriqués par les horloges régnantes et communicantes. Cela apparaît très clairement avec Sade et Novarina, mais aussi avec Philip K. Dick qui est un autre écrivain que j’ai mis en théâtre. « Rien n’est réel », « Nothing is real » comme il l’écrivait… Lorsque j’ai travaillé sur K. Dick, qui est un auteur de science fiction, j’ai été confronté au fait qu’il s’agisse d’un genre littéraire non reconnu à part entière. J’ai alors rencontré l’incrédulité des décideurs théâtraux. Et j’ai compris qu’il y a bien un risque à s’avancer régulièrement dans ces zones non officiellement repérées et répertoriées. Ce risque est encore plus grand aujourd’hui car les espaces de représentation susceptibles d’accueillir ou de favoriser ces formes diminuent. Et cela, en même temps que les financements publics rétrécissent. Avec Federman, je continue d’explorer la veine de ceux que j’appelle les « auteurs à trous ». C’est-à-dire, ceux qui choisissent de s’affronter au trou, à la béance que nous nous employons à cacher, depuis l’origine, par le langage. Ceux qui refusent de recouvrir le trou de langage, de mettre des paroles sur nos trous, d’inventer des histoires, n’importe lesquelles, pour éviter, pour masquer… Federman en fait partie. Lui aussi s’efforce de percer le voile des représentations, qu’elles soient officielles ou non. Lui aussi s’efforce de brouiller les catégories : celles de l’écrit et du parlé, du littéraire et du populaire, du roman, de la poésie et du théâtre, ou encore celles du bon et du mauvais goût. D’ailleurs, il aime dire qu’il écrit des « moches lettres ». Et le trou dont il parle, dans lequel toute sa famille a été aspirée, est bien entendu historiquement daté, c’est la Shoah. Mais c’est également ontologiquement celui de l’horreur d’être humain. Il dit dans AMER ELDORADO : «…comprendre que la réalité (passée présente ou future) n’existe vraiment que dans l’imagination de celui qui la décrit ou l’invente. »

C. H.: En prenant des risques, de quoi se libère-t-on ? Par rapport à soi et son image ? Mais aussi, par rapport au public ?

L. C.: Si on cherche à se libérer de quelque chose, il me semble que c’est de la mort. On cherche à lutter contre la mort. On n’est pas dans la répétition de quelque chose, on est dans le vif.

En ce qui concerne le rapport au public, c’est comme au cirque : le trapéziste va-t-il chuter ? Ou bien va-t-il traverser l’air, les apparences, la mort en nous entraînant avec lui ? Je pense à DEVANT LA PAROLE de Novarina : « Traversée de la mer Rouge, traversée du tombeau, traversée de la page, de l’espace, du plateau. Il y a un passage au fond. “Pessah”, le saut pascal. Notre respiration mime à chaque instant ce mouvement de traverser la mort. »

C. H.: Est-ce que pour vous la prise de risque s’inscrit d’emblée dans l’élaboration et la production du spectacle ?

L. C.: Cela m’apparaît quasiment consubstantiel. Il y a deux aspects. Il y a d’un côté un risque sur le plan économique, sans compter le temps investi dans un travail dont on n’est pas toujours assuré qu’il verra le jour. Et il y a d’un autre côté, le risque artistique. Nous sommes chaque fois dans l’invention d’une nouvelle forme, une nouvelle forme qui naît de l’écriture elle même. Le seul viatique est de se jeter…

C. H.: N’est-ce pas là une des particularités de la prise de risque dans un art collectif comme le théâtre ?

L. C.: Évidemment. Porteurs du feu, de l’idée, au théâtre, on n’est pas seul. On embarque avec nous des gens dont c’est le métier. Et il faut les payer… Les budgets étant ce qu’ils sont, et la prise de risque étant très peu, ou pas, partagée par les scènes subventionnées, c’est un problème important.