OLIVIER PY n’est pas moderne mais son œuvre est éminemment contemporaine, comme en témoigne son dernier opus LES VAINQUEURS. En un prologue et trois pièces, LES ÉTOILES D’ARCADIE, LA MÉDITERRANÉE PERDUE et LA COURONNE D’OLIVIER, nous traversons le bassin méditerranéen des origines de ses mythes fondateurs aux réalités du XXIe siècle. Une nouvelle épopée sur les traces d’un héros-poète à travers lequel l’auteur s’expose sans masque pour un vibrant hommage au théâtre, considéré comme le dernier lieu possible de la pensée agissante, un théâtre qui recrée le monde, qui dit l’humain dans ses contradictions les plus profondes, jamais rassurant et souvent dérangeant, un théâtre de la durée, du temps qui est suspendu entre jour et nuit, un théâtre du verbe poétique qui s’assume, un théâtre artisanal et pur qui se fabrique sous les yeux des spectateurs invités à ne plus être des consommateurs effrénés mais des amateurs talentueux prêts à découvrir, à être surpris, agacés ou enchantés. C’est à un nouveau voyage inouï que nous sommes invités après ceux de LA SERVANTE en 1995, du VISAGE D’ORPHÉE en 1997 et de L’APOCALYPSE JOYEUSE en 2000, mais un voyage surprenant pour qui connaît l’œuvre d’Olivier Py.

« Après avoir passé vingt ans de ma vie à accepter la place de la Grâce dans mon geste littéraire, j’ai dédié trois ans à l’oublier. Ainsi on pourrait dire que LES VAINQUEURS sont la tentative désespérée d’être païen ». C’est ainsi que l’auteur présente son projet qui pourrait aussi se résumer à une tentative désespérée de vivre « poétiquement », de faire en sorte que la poésie soit une « possibilité spirituelle » pour l’homme au même titre que la philosophie ou la religion. Le héros qui nous guide dans cette aventure, dans cette recherche d’une manière de vivre sans Dieu, prendra trois identités, une pour chaque fable, trois masques qui lui permettront de traverser les univers de l’éthique, et donc du politique, de l’esthétique et de la métaphysique. Prince exilé qui doit rétablir la démocratie dans une Arcadie contemporaine qui a connu le communisme, il devient prostituée après l’échec de la révolution pour tenter de prendre le pouvoir en utilisant son corps, avant de devenir fossoyeur et d’engager le dernier combat, celui qui le mènera vers toutes les joies possibles, même celle « de mourir en laissant un poème ».

Toutes les armes du théâtre sont utilisées ici et nommées comme telles. Pas de faux-semblant, mais la vérité des masques et du jeu revendiquée et démontée pour dire que plus le théâtre est faux plus il est vrai, dans son identité fondamentale. En montrant la convention on la renforce et on lui donne cette puissance unique qui permet au théâtre d’être encore le lieu où la communauté se regarde comme dans un miroir. Tous les personnages sont des imposteurs, des acteurs qui se revendiquent comme tels et qui nous tiennent en haleine dans ce jeu par instants barbare et violent, qui n’a peur ni de la beauté ni de l’obscénité. L’artifice est dit, l’artifice est montré, les corps et les voix sont au service de la langue et des images qui atteignent parfois un trop plein baroque qui ne fait pas peur à l’auteur-metteur en scène. Il se régale dans la folie de l’épopée, dans l’allégorie, dans l’aphorisme, maniant l’ironie et le burlesque, faisant exploser le discours creux des idéologies politiques, construisant un monument de langage polysémique, ne se refusant rien pour atteindre son but : faire entendre un poème héroïque pour que jamais ne disparaisse « ce qui en l’humain fait l’humain ».

Olivier Py, en revendiquant un théâtre total et absolu sans concession aux modes, trouve parfois des accents shakespeariens pour parler de la violence du pouvoir, et singulièrement du pouvoir politique corrompu et corrupteur, pour faire venir les clowns entre deux moments tragiques. On pense à Fassbinder lorsque s’établit un parallèle barbare entre le trafic des corps, devenu si quotidien dans cette partie de l’Europe récemment convertie à tous les libéralismes, et le trafic des idées. Et à Federico García Lorca lorsque la confusion des sexes, exposée sans paravent, nous dit tant sur l’amour et le désir… Jean Genet n’est peut-être pas loin quand la beauté du mal nous frappe au détour d’un corps contraint, quand nous comprenons que l’obscénité, la saleté et l’ordure sont des moteurs du vivant plus fort parfois que la pureté. C’est à cette famille de poètes, à laquelle on pourrait associer Georg Büchner, lorsqu’il écrit que la révolution dévore ses enfants et que le réel peut tuer les espoirs et les rêves d’une jeunesse généreuse, que s’intègre LES VAINQUEURS, celle des poètes dramatiques qui chacun à leur façon ont troublé, dérangé, choqué, passionné, enthousiasmé leurs contemporains en prenant le risque de la sincérité absolue.

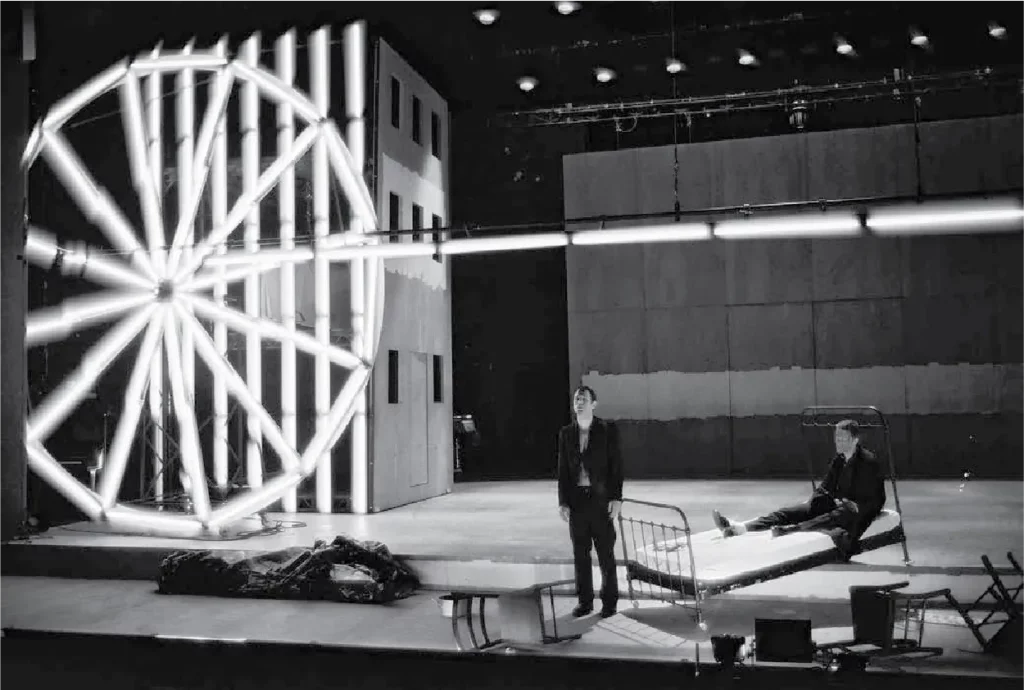

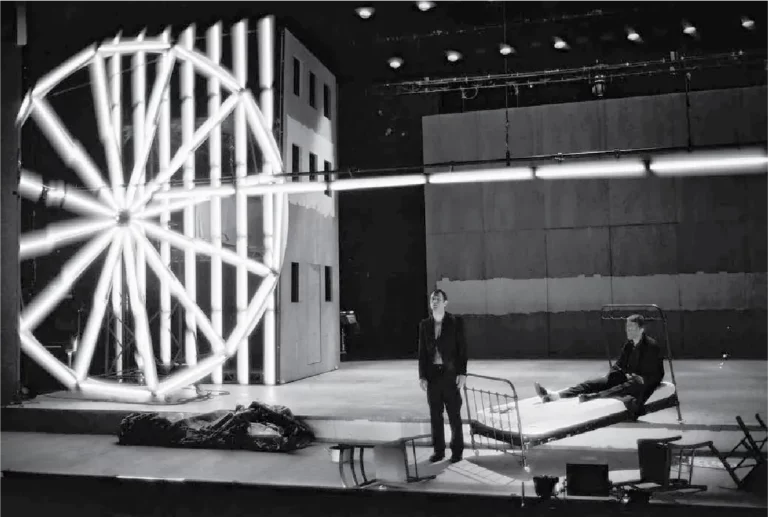

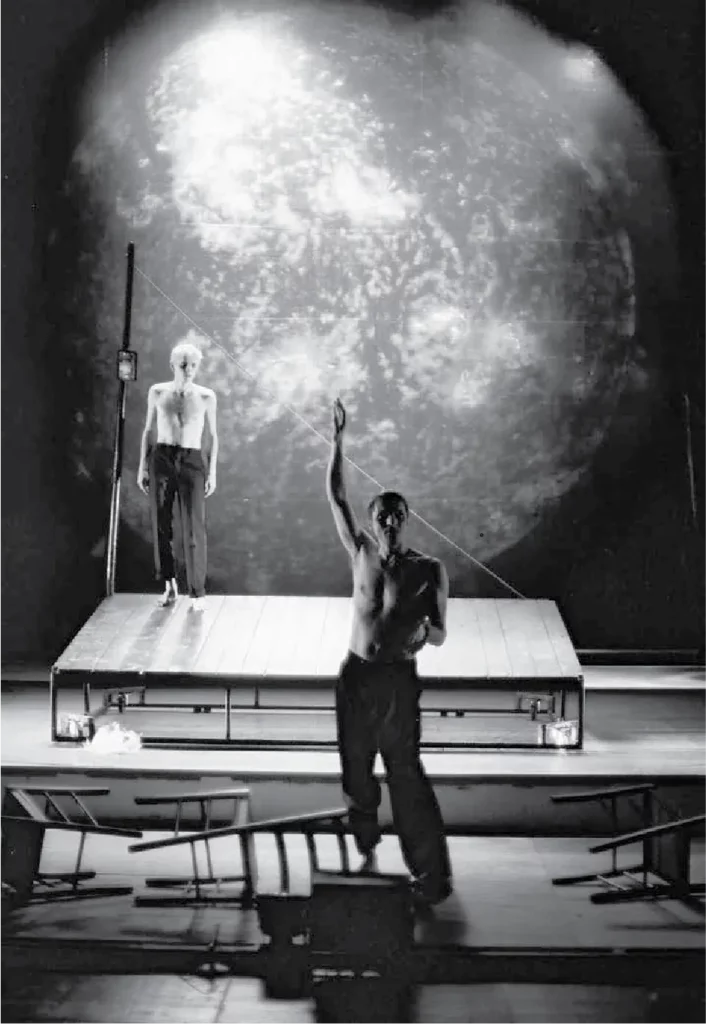

Mais la maîtrise dont fait preuve Olivier Py n’est pas uniquement dans le maniement de cette langue si particulière, elle se manifeste aussi dans l’utilisation scénographique du plateau. Avec P. A. Weitz, il a trouvé un véritable artiste associé. Architecte de théâtre plus que scénographe, véritable peintre des visages plus que maquilleur, plasticien des corps plus que créateur de costumes, il transforme chaque mouvement de décor en une chorégraphie élégante même s’il n’utilise pour la construction des décors que des matières brutes, bois ou fer. Il y a une mise en scène des éléments visuels qui renforce l’univers des mots, qui propose un cadre à l’imaginaire du spectateur, parfois cela ressemble à une respiration entre deux scènes, qui se termine par un souffle venu du plateau comme rarement il est donné d’en percevoir un… Entre noir et blanc très contrastés, et quelques touches de couleurs fortes, se présentent des tableaux mouvants offerts aux acteurs et, bien sûr, à l’imaginaire des spectateurs.

Vraiment, Olivier Py n’est pas moderne… Ses passions pour l’épopée, pour les héros, pour les acteurs « héroïques », pour la beauté, même celle de la mort (et des rites funéraires qui tendent à disparaître dans une société qui nie la mort parce qu’elle se croit immortelle), pour la poésie, cette « putain de la littérature », le prouvent amplement. Mais la force de son impérieuse et joyeuse nécessité d’écrire et de mettre en scène nous offre des histoires proches et familières, venues ici d’une Méditerranée maternelle revendiquée comme berceau de notre culture et comme creuset de notre présent, entre tragédie et comédie humaine, pour dire que le théâtre doit continuer à créer le monde.

« Vivre suffit » mais vivre dans « toutes les joies » pour que nous soyons tous vainqueurs…