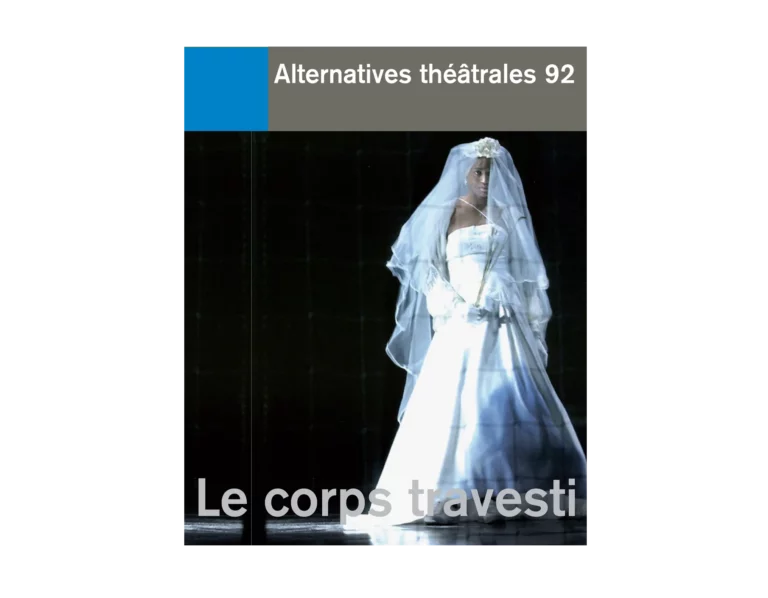

« Madame je ne suis pas ce que je joue »

Shakespeare, LA NUIT DES ROIS

LE TRAVESTISSEMENT sur la scène n’a rien d’une pratique récente, il remonte aux Grecs ou aux élisabéthains mais, depuis quelques siècles, il a été marginalisé, voire banni de la scène au nom d’une adéquation sexuelle entre le personnage et le comédien, caution d’une « vérité » scénique dont le théâtre ne devait pas se départir. Le travestissement fut considéré comme étant contraire à cette esthétique de l’organique que l’Occident imposera aux dépens de l’autre, l’esthétique du faux et de l’hybride qui, en Orient, a résisté au point qu’encore aujourd’hui elle reste l’assise des spectacles vivants : tout théâtre traditionnel fait appel au corps travesti. Central en Asie, le travestissement fait l’objet d’un rejet obstinément entretenu en Occident, battu en brèche – ici ou là – soit par les déviances des formes dites mineures – le cabaret, le transformisme dans les salles toujours « à côté » – soit par des exceptions notables, comme Sarah Bernhardt qui, en rebelle, osera la transgression en s’attaquant à Hamlet ou Lorenzaccio. Laura Mariani 1 consacre un livre passionnant à cette aventure qui marqua les esprits d’alors en rappelant le rôle indéniable joué par la découverte, à la même époque, de Sada Yaco, la grande Japonaise qui éblouit l’Occident grâce à la maîtrise de son corps et à la déclinaison infinie des travestissements exposés devant des salles muettes d’admiration. Sarah Bernhardt, comme tant d’autres, de Craig à Meyerhold, n’est pas restée indifférente à ce bouleversement. Il ouvrait le champ des possibles que l’actrice éprise de défis ne tardera pas à expérimenter.

Voilà le grand écart du corps travesti : entre l’exceptionnel et le marginal ! Entre l’éclat des stars à la sexualité flottante et les nuits secrètes des boîtes de nuit…, le travestissement s’accompagna d’une réputation sulfureuse ! Hors-normes, il resta ponctuel et subversif. Depuis un certain temps, le travestissement perd ce statut pour surgir de manière affichée, explicite et assumée au point de se constituer en symptôme de la scène moderne. C’est ce qui m’est apparu comme évidence un soir au Théâtre de la Ville en voyant TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN dans la mise en scène de Ludovic Lagarde. Bon nombre d’approches ont confirmé cette intuition que nous essayons, à plusieurs, de rappeler et d’interpréter ici. Le travestissement nous est apparu comme une alternative polémique. Il concerne autant le plateau et la présence du corps que les mutations des mentalités collectives liées à la reconnaissance du mouvement homosexuel. Comme tout ce qui est important au théâtre : pouvoirs de la scène et libérations « sociétales » se conjuguent. Le travestissement, en s’attaquant aux normes instaurées par le théâtre occidental post-élisabéthain, semble être l’équivalent actuel de cette autre rupture qui, elle, remonte aux années 68 : c’est par la déflagration du corps nu que l’avant-garde surprenait alors le public.