LORSQUE Alfredo Arias décida non seulement de mettre en scène LES BONNES, mais d’interpréter le rôle de Madame, il n’opta pas pour la situation radicale, adoptée par de nombreux metteurs en scène avant lui, qui consistait à distribuer les trois rôles de femmes à des hommes. En effet, Claire et Solange seraient interprétées par deux femmes : Laure Duthilleul (Claire, remplaçant en cours de répétitions la comédienne italienne Mariangela Melato, la création ayant été prévue initialement en Italie et en italien) et Marilú Marini (Solange). Cette solution diffère donc très sensiblement des solutions japonaises ou élizabethaines qui consistent à confier tous les rôles à des hommes et qui contraignent les comédiens à recourir à des moyens codés, conventionnels de féminisation, qui peuvent atteindre au sublime, comme chez les acteurs de nô ou de kabuki, ou créer, bien entendu, des effets comiques.

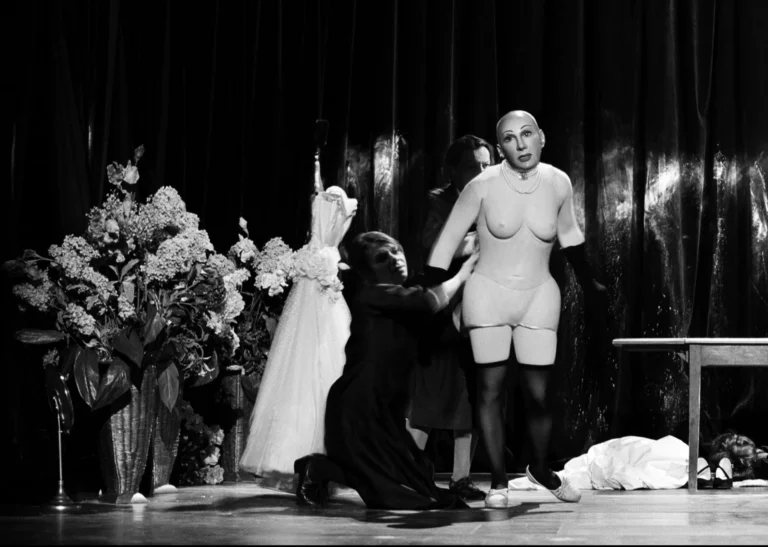

LES BONNES n’étant ni une pièce comique ni un rituel tragique, mais un grand cérémonial qui ne craint pas de faire appel à la fois à la grandiloquence rhétorique et au grotesque, dans un constant va-et-vient entre ce qui est joué par les personnages eux-mêmes et ce qu’ils sont censés éprouver « sincèrement » comme émotion, il aurait été finalement assez incohérent de s’en tenir à une solution globale. Alfredo a donc construit la féminité de Madame d’une manière spécifique. N’ayant lui-même aucune caractéristique de féminité, ni dans sa voix, ni dans son corps, ni dans ses habitudes gestuelles, il a construit un édifice de travestissement visible et monstrueux et destiné à être déconstruit. En effet, alors qu’il apparaît en femme masquée (son visage est dissimulé sous un masque figé de poupée), il va se débarrasser aux deux tiers du spectacle de tous les accessoires de sa féminité.

Tout dans son apparence féminine est visiblement faux : masque donc en premier lieu (un masque qui est une référence explicite au masque du premier épisode du PLAISIR : masque de jeunesse, dans le cas du film de Max Ophüls, sur un visage de vieillard), masque lisse et brillant, figé, comme celui d’une poupée de Bellmer ; corps corseté et enveloppé de postiches, seins et fesses ; perruque ; enfin vêtements conformes à l’idée de la maîtresse bourgeoise. Ce travestissement n’est pas assumé pour faire illusion, mais pour désigner l’illusion : en cela, Alfredo Arias est fidèle à l’esprit de Jean Genet, tel que le dramaturge l’a exprimé souvent (notamment dans les didascalies des PARAVENTS ou des NEGRES, les deux pièces dont l’aspect de cérémonial est, pour ainsi dire, secondaire par rapport à la narration réaliste, contrairement à ses autres pièces dont LES BONNES, construites entièrement sur le modèle d’un office rituel). C’est au cours de la longue scène finale de Madame qu’Alfredo procède à la déconstruction de l’illusion de la féminité, comme pour justifier la dernière réplique de son personnage : « Madame s’échappe ». Dans son texte, en effet, Madame fait d’innombrables allusions à l’artifice de son apparence. Tout en jouant son rôle, tout en annonçant qu’elle rejoindra Monsieur emprisonné, tout en se dérobant à l’emprise des deux bonnes qui ont projeté de l’assassiner et n’y parviendront pas, elle enlève perruque et postiches, pour apparaître au public en collant académique et en corset, comme un pantin désarticulé dont on ne sait plus le sexe, qu’on ne peut plus identifier, comme un monstrueux corps sans humanité, sans artifice, sans âme. Pur mouvement et pure parole.

L’illusion est le sujet et la matière même des BONNES, puisque Claire et Solange vont, contrairement à leurs modèles, les sœurs Papin, échouer à tuer leur maîtresse : elles sont contraintes de jouer le meurtre de Madame et, inversement, d’accomplir réellement le meurtre sur l’une d’entre elles. Il était donc cohérent que la « fausseté » de Madame, seul personnage qui « joue » son rôle social de bourgeoise évaporée, forçant constamment sur l’expression de ses émotions mais ne ment pas sur ses sentiments, contrairement à ses bonnes qui ne jouent pas leur rôle social mais mentent sur leurs sentiments. La féminité de Madame n’existe que sous le regard fasciné des bonnes et va se défaire sous leurs yeux. Elle est la poupée de ses bonnes. L’effet de l’apparition du personnage de Madame est tout d’abord comique, mais le comique se dissipe, puisque la destruction du personnage par lui-même va précéder son meurtre programmé par les bonnes et se substituer à la réalité du meurtre. Jean Genet n’avait évidemment pas pour objectif de représenter, sous forme théâtrale, le meurtre des sœurs Papin, mais d’élaborer un rituel qui construit et déconstruit un fantasme.

La raison pour laquelle Alfredo Arias a décidé d’interpréter lui-même le personnage de Madame tient sans doute à des raisons personnelles d’autodérision (il avait, ainsi, interprété tous les partenaires de Marilú Marini dans l’adaptation théâtrale qu’il avait signée des vignettes de LA FEMME ASSISE de Copi, et parmi ces partenaires, le double de la femme assise et sa fille…, mais aussi le poulet, un perroquet, un escargot), et peut-être aussi à sa crainte qu’un autre acteur, sous sa direction, n’assume pas entièrement le passage du comique à la gravité autodestructrice qui est mise en scène dans la décomposition progressive du travestissement, dans son démantèlement. Autour de lui, les deux femmes jouent avec une réserve réaliste qui doit laisser tout l’espace à la féminité inventée du corps travesti.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)