Mon maître avait l’habitude de dire : « N’oublie jamais : Tu es un homme dans une forme de femme… Ou bien n’était-ce pas plutôt le contraire ? » 1

AU CINEMA, pour des raisons avant tout morales (dues, aux États-Unis, au respect du code Hays), le personnage du travesti n’est guère placé au premier plan avant les années 60 2. De plus, même après cette date, le travestissement y est longtemps abordé essentiellement sous l’angle du comique 3. Mais surtout, il apparaît presque indissociablement lié à la représentation théâtrale : art de la mimesis reposant sur l’imitation des caractéristiques de l’autre sexe à l’aide de procédés visant à la création de l’illusion (voix, costume, postiches, coiffure, maquillage…), il est souvent associé dans les films à une performance scénique de l’ordre du music-hall (VICTOR/VICTORIA ), du théâtre élisabéthain (SHAKESPEARE IN LOVE, STAGE BEAUTY), du cabaret (LES DAMNES ), de l’opéra chinois (Adieu ma concubine ), M. BUTTERFLY ) ou du kabuki (VISAGE ECRIT ), il symbolise par excellence l’art de l’acteur. Redoublant le travail de l’interprète cinématographique, le travesti rappelle au spectateur qu’il regarde une illusion.

Le travestissement est donc un moyen de désigner le théâtre et, au-delà, le travail de tout acteur pour « fabriquer » son rôle. En renvoyant au pouvoir créateur du jeu théâtral (pouvoir de créer une nouvelle identité, donc pouvoir aussi de performer le genre, selon la perspective de Judith Butler), le travestissement devient la métaphore de l’art théâtral. Comme le théâtre, qui crée des situations d’illusion, le travesti joue sur la frontière réalité/illusion, être/apparence, montrer/cacher. Toutefois, grâce au cadrage resserré et au montage, l’illusion produite par l’acteur de cinéma est généralement beaucoup plus forte que celle de l’acteur de théâtre qui colle beaucoup moins à son personnage. C’est en ce sens que le travesti au cinéma, qui fait sans cesse se souvenir de l’acteur réel sous le rôle, théâtralise sa performance d’autant mieux que la caméra est à même de montrer, en contrepoint, la réactivité du regard du spectateur face au spectacle.

Travestissement et comédie

Dans les comédies américaines classiques, d’abord en raison du code Hays puis par tradition, le mâle américain se travestit toujours malgré lui, par stratégie : pour échapper à la mafia (CERTAINS L’AIMENT CHAUD 4 de Billy Wilder), pour faire plus facilement carrière dans le milieu du spectacle (TOOTSIE 5 de Sydney Pollack) ou encore pour des raisons affectives, voire familiales (MRS DOUBTFIRE de Chris Colombus 6). Les situations comiques impliquant des travestis correspondent pour beaucoup à des schémas hérités des formes comiques du théâtre (farce, comédie d’intrigue, comédie de mœurs ou de caractère). Pour CERTAINS L’AIMENT CHAUD, Billy Wilder choisit de transformer en femme deux spécimens du macho américain : Jerry, qui envisage les femmes comme de délicieuses pâtisseries qu’il voudrait toutes goûter, et Joe, beau parleur insensible et profiteur sans scrupule, se trouvent à leur tour changés en objets de convoitise pour la lubrique gent masculine. Cette inversion des rôles installe une situation éducative similaire aux ambitions de la comédie savante pratiquée par Molière : les deux hommes, prenant conscience de leur comportement passé, sont incités à se réformer.

Source quasi-inépuisable de quiproquos, renoue avec la forme populaire de la farce. Toujours dans CERTAINS L’AIMENT CHAUD, un vieux milliardaire pince les fesses de Daphné alias Jerry dans l’ascenseur tandis qu’un groom à la silhouette d’enfant fait régulièrement des propositions indécentes à la grande Joséphine alias Joe.

Comme dans les pièces de Shakespeare ou de Marivaux, la force perturbatrice voire transgressive du travesti y dépasse rarement certaines limites et l’ordre est la plupart du temps restauré à la fin. Le triomphe des normes hétérosexuelles, posé comme garant de l’ordre social, constitue l’un des éléments essentiels des codes du happy end, notamment hollywoodien. En effet, dans la comédie, la puissance de l’amour pousse le ou la travesti(e) à se démasquer et, dans la plupart des cas, à renoncer à sa pratique du travestissement. Cependant, quelques exceptions, comme SYLVIA SCARLETT 7 (1935) de Cukor ou bien CERTAINS L’AIMENT CHAUD (1959) pour le cinéma américain classique, ou plus récemment CHOUCHOU (2002) de Merzak Allouache pour le cinéma français, méritent d’être soulignées. C’est ce qu’atteste le devenir femme de Jerry/Daphné dans le film de Wilder à travers le choix d’un prénom féminin original non dérivé de son prénom masculin, les vêtements et le maquillage, mais surtout une série d’habitus, et une autre position par rapport au langage. Ainsi Jerry, devenu totalement Daphné, est-il /elle tout excité(e) par la demande en mariage du vieux milliardaire qu’il/elle repoussait au début. Et il lui faut le rappel à l’ordre de Joe et un travail d’auto-persuasion qui passe par la répétition en boucle de la phrase « Je suis un homme » pour faire retomber l’euphorie et lui faire retrouver ses esprits. Malgré cela, le film s’achève sur la perspective d’un mariage homosexuel : à la série d’objections contre le mariage avancées par Daphné/Jerry qui culminent avec la révélation « Je suis un homme », le vieux fiancé n’a d’autre réponse que « Personne n’est parfait ! » Une autre situation de renversement des rôles dans le film concerne Shell Jr, faux milliardaire soi-disant frigide joué par Tony Curtis pour séduire la belle et vulnérable Sugar (Marilyn Monroe). Celle-ci prend alors l’initiative du flirt, tient un discours rassurant bien que voilé sur la sexualité, adoptant ainsi une position normalement dévolue à l’homme selon le stéréotype du couple de cinéma. Il n’y a donc pas de nature féminine ni de nature masculine ; les rapports féminin/masculin sont construits par le discours et par les normes imposées par la société. La subversion amenée par le travesti, qui reprend et détourne des schémas-types de la comédie en les faisant exploser, est désamorcée par le rire.

Par ailleurs, le traitement burlesque du travesti atténue ce que la problématique de l’identité du genre pourrait avoir de trop dérangeant. Le couple homosexuel tel qu’il est représenté dans LA CAGE AUX FOLLES de Molinaro ou dans son remake américain THE BIRDCAGE repose sur la réaffirmation de la répartition des rôles homme/femme au sein du couple, c’est-à-dire sur la reconduction du couple hétérosexuel comme norme indépassable. Le couple homosexuel apparaît dès lors comme une imitation grotesque du couple hétérosexuel et le travesti est donné d’emblée comme une femme ratée. Si le travesti est intrinsèquement lié à une certaine théâtralité, c’est en tant que mauvais acteur qu’il déclenche le rire. Chez l’homme travesti malgré lui en femme, c’est tantôt le contraste entre les signes résistants de sa masculinité et les signes exacerbés d’une féminité affichée qui provoque l’hilarité, tantôt c’est sa tendance à rompre régulièrement le pacte d’illusion théâtrale (une voix qui redevient très masculine, par exemple, lorsque la pseudo-femme veut se débarrasser d’un dragueur importun). Quant au travesti consentant de la comédie de mœurs, sur le modèle de LA CAGE AUX FOLLES notamment, il est d’emblée « théâtral » au mauvais sens du terme. Il surjoue la femme en créant un personnage constitué par la saturation de signes renvoyant à une féminité exacerbée. Les goûts « féminins » qu’il exhibe sont souvent, d’abord, de mauvais goût : Albin (Michel Serrault), dans LA CAGE AUX FOLLES, lit dans le regard des autres qu’il/elle est « trop voyant(e)». D’ailleurs, en tant que vedette vieillissante de cabaret, Albin alias Zaza est devenu(e) un personnage tout à fait comique. Le travesti peut alors allègrement se moquer de lui-même en tant que caricature de la féminité : c’est aussi ce qui se produit à la fin de VICTOR/VICTORIA de Blake Edwards où Todd (Robert Preston) prend la place du beau Victor dans son numéro à succès. Compressé dans une robe folklorique espagnole, les traits du visage outrés par le maquillage, la démarche chaotique, les gestes maladroits, il trébuche inopinément et les gags s’enchaînent jusqu’à la fin où le ridicule est à son comble : au final, sa voix monte dans les aigus pour écorcher les oreilles des spectateurs jusqu’à sa chute au sol.

Les secrets du travesti

Le/la travesti(e) est un(e) initié(e): il/elle connaît les secrets des femmes (ou des hommes), y compris ceux de leur corps. Les deux travestis de CERTAINS L’AIMENT CHAUD se retrouvent dans l’intimité de ces demoiselles, recueillant leurs confidences, les aidant à cacher leurs petits vices, partageant leurs rouges à lèvres. N’est-ce pas un fantasme masculin, au fond, que de passer de l’autre côté du miroir, de suivre les pas de Tirésias, lui qui a vécu comme femme et comme homme, et connaît leurs deux jouissances ?

Le travesti est-il un entre-deux sexes, dans un espace d’indécision, d’indétermination qui le rendrait inoffensif pour la femme ou bien une totalisation des deux sexes, bénéficiant de leurs deux savoirs ? Inoffensif, le travesti Letal (Miguel Bosé) ne l’est pas pour Rebecca, l’héroïne de TALONS AIGUILLES de Pedro Almodovar. Au contraire, de confident il devient amant, en profitant d’une situation à plusieurs titres embarrassante pour la jeune femme. Ce passage du rôle de l’ami à celui d’amant, et même à celui de père, est l’une des originalités du traitement du travesti par Almodovar, qu’il exploite, après TALONS AIGUILLES, dans TOUT SUR MA MERE.

Mais le travesti a lui-même un secret, et ce qu’il montre tout autant que ce qu’il cache crée une énigme. Pour ce qui est des secrets des hommes, quand ils ne sont pas liés au corps et à la sexualité, ils relèvent souvent de l’intellect. Transformée en jeune étudiant de Yeshivah, Yentl est initiée aux mystères du texte sacré comme on transgresse un interdit : par la ruse, le fruit défendu de la connaissance est dérobé, non plus à Dieu mais aux hommes cette fois.

Le nom du travesti joue un rôle particulier : un prénom de femme choisi qui se substitue à un nom d’homme subi et ne correspondant pas à l’identité de genre qu’il/elle se reconnaît, un prénom qui correspond à celui de la star sinon imitée du moins prise comme modèle (Sara pour Sara Montiel dans LA MAUVAISE EDUCATION). Dans TALONS AIGUILLES, le travesti se fait appeler Letal. Souvent accolé à « Femme » sur les affiches de son spectacle, le mot letal (contrairement à fatal et à l’expression mujer fatal, « femme fatale »), ne se rattache pas à l’idée de destin, de fatalité. Au contraire, letal signifie « mortel » au sens médical, clinique, de ce qui donne la mort (un poison, un herbicide, un venin, etc.). À la question de Manuel, le mari de Rebecca, sur son nom, le travesti répond : « Comme dit la chanson, on m’appelle comme on veut. Mes amis m’appellent Letal. » (C’est donc l’attitude, le rapport affectif, le degré de relation qui conditionne le nom.) Et Manuel renchérit : « Letal, c’est un nom masculin ou féminin ? » En effet, l’adjectif letal, neutre en espagnol, ne permet pas d’ôter l’ambiguïté sur l’identité sexuelle du travesti, ne dévoile pas son secret, fonctionnant comme un masque supplémentaire. Et Letal de renvoyer Manuel à sa propre position (masculine ou féminine?) par rapport au travesti : ce dernier est une énigme de théâtre dans laquelle il pourrait, comme le spectateur, se projeter.

Avec LA MAUVAISE ÉDUCATION, Almodovar enrichit considérablement cette perspective en multipliant les jeux de mise en abîme du travestissement, du théâtre et du cinéma. Un très beau jeune homme, Juan (Gael Garcia Bernal), qui commence sa carrière d’acteur sous le pseudonyme d’Angel, se fait passer pour son frère mort Ignacio (Francisco Boira) auprès d’Enrique (Fele Martinez), un jeune et talentueux cinéaste. Il lui apporte une nouvelle de son frère qu’il fait passer pour sienne. Le personnage principal de cette nouvelle est un travesti, appelé lui aussi Ignacio et qui se produit parfois dans des cabarets sous le nom de Sara. Angel veut absolument jouer le personnage de Sara pour lancer sa carrière. Mais au-delà de la performance d’acteur, jouer un travesti implique d’autres enjeux et le mensonge sur son identité d’autres motifs que l’opportunisme. Qui est Angel ? C’est la question qui obsède Enrique le cinéaste. Comment cerner son identité entre le masculin (Juan), le féminin (Sara) et le neutre (l’ange)? La figure du travesti n’est pas un masque de plus mais semble rassembler les couches identitaires de ce personnage énigmatique : Sara, en tant que personnage mi-autobiographique (son nom masculin est Ignacio) mi-fictif, est la projection idéalisée de son créateur Ignacio, transsexuel en cours de transformation qui se vivait comme corps imparfait. Angel travesti en Sara sait qu’il joue de manière à peine transformée l’histoire de son frère, et surtout rejoue la mort de celui-ci, qu’il a complotée. La dernière prise du film, avec la mort de son personnage, le fait éclater en sanglots : le rôle du travesti est pour l’acteur qu’est Angel une incarnation où il ressuscite quelque chose de son frère, de l’amour aussi qu’Ignacio avait pour Enrique, et où il meurt symboliquement avec lui en même temps que le personnage, mais dans un processus de libération cathartique. La caméra nous montre cela comme un processus d’essence théâtrale, où Angel, tel un acteur trop près de ses rôles, se confondrait avec eux et les garderait comme une couche composant son identité, le point culminant et la synthèse des identités se produisant dans le rôle du travesti où s’amalgament toutes les composantes de sa personnalité.

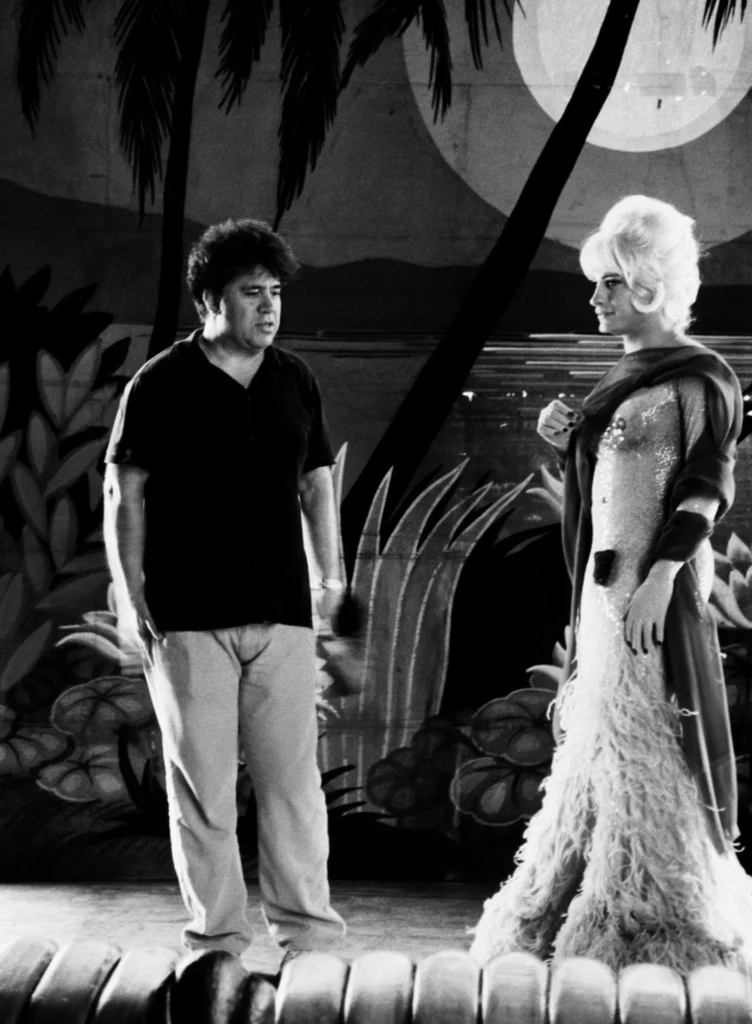

Pour Martin (Helmut Berger), le jeune aristocrate allemand des DAMNES, il s’agirait plutôt d’une dépossession de toute personnalité propre par sa mère (Ingrid Thulin) depuis l’enfance. Comme s’il était une marionnette, elle lui souffle son texte et lui dicte ses agissements. Pour l’anniversaire de son grand-père paternel, Martin a préparé un numéro de travesti où il reproduit l’image maternelle (mêmes cheveux, mêmes yeux, mêmes postures de séductrice sûre de son pouvoir) sous l’œil d’une mère qui, depuis les coulisses, surveille, en metteur en scène vigilant, chacun des mouvements. La mère a pris possession du corps de son fils et l’a façonné à son image, en le travestissant. La situation se renverse par l’inceste : le fils prend possession de la mère, la « tue » symboliquement pour tuer le féminin en lui.

Le travestissement peut même aller jusqu’au dédoublement de personnalité : dans GLEN ORGLENDA ? , film loufoque et raté d’Ed Wood où le protagoniste est montré comme menant une double vie, dans PSYCHOSE 8 d’Hitchcock où le fils (Anthony Perkins), par identification totale à la mère, tente de la faire revivre ou dans LE LOCATAIRE 9 de Polanski où le travestissement prend la forme d’un processus de possession par une morte lors duquel une identité en fait en oublier une autre. L’identification du locataire (interprété par Polanski lui-même) à Simone Choule, la précédente locataire de l’appartement, va jusqu’à la reproduction de son suicide. Au fur et à mesure du film, le locataire est de plus en plus persuadé d’être un objet de spectacle pour les autres occupants de l’immeuble qui l’épient et le poussent à incarner la défunte Simone Choule. Le point d’orgue de ce processus de spectacularisation, selon la vision déformée du personnage donnée par la caméra subjective, est la scène de suicide. Dans les habits de la morte, emperruqué et maquillé, le locataire se défenestre deux fois de suite, devant les habitants de l’immeuble installés à leurs balcons et fenêtres comme des spectateurs d’un théâtre à l’italienne qui applaudiraient et s’agiteraient bruyamment pour exiger que le spectacle commence. Si l’explication d’un glissement dans la psychose semble s’imposer progressivement à cause de plusieurs éléments donnés comme hallucinations auditives ou visuelles, la fin du film renverse cette hypothèse pour restaurer celle de la possession fantastique. La séquence ultime est filmée en caméra subjective, c’est-à-dire par les yeux du personnage alité entièrement recouvert de bandages que nous identifions comme le locataire (Roman Polanski) après sa double défenestration. Or, dans le champ de la caméra apparaissent Roman Polanski (le locataire) et Isabelle Adjani (Stella) qui échangent exactement les mêmes propos que lors de leur rencontre au chevet de la suicidée alors méconnaissable à cause de ses bandages sur tout le corps. La reprise de la même scène mais filmée depuis un autre point de vue invite à réinterpréter le cri du personnage réduit à l’état de momie sur lequel se clôt le film. Cri d’horreur face à une malédiction infernale vouée à se répéter ? Contre l’abomination d’une transmigration d’âme consciente ? Parmi les très rares éléments fournis sur Simone Choule figure la déclaration de Stella : « Vous savez bien qu’elle n’aimait pas les hommes ». De son côté, le protagoniste semble avoir fort peu de goût pour les femmes : malgré les avances appuyées de la belle Stella, il ne cherche pas à aller plus loin, et les deux nuits passées dans le même lit restent tout à fait chastes. Simone Choule s’est-elle progressivement transformée en homme avant que lui-même ne se transforme en femme ? Sont-ils devenus jumeaux au point de s’interchanger ? Le film de Polanski ne permet pas d’en décider.

Sous l’œil du spectateur : travestissement et désir

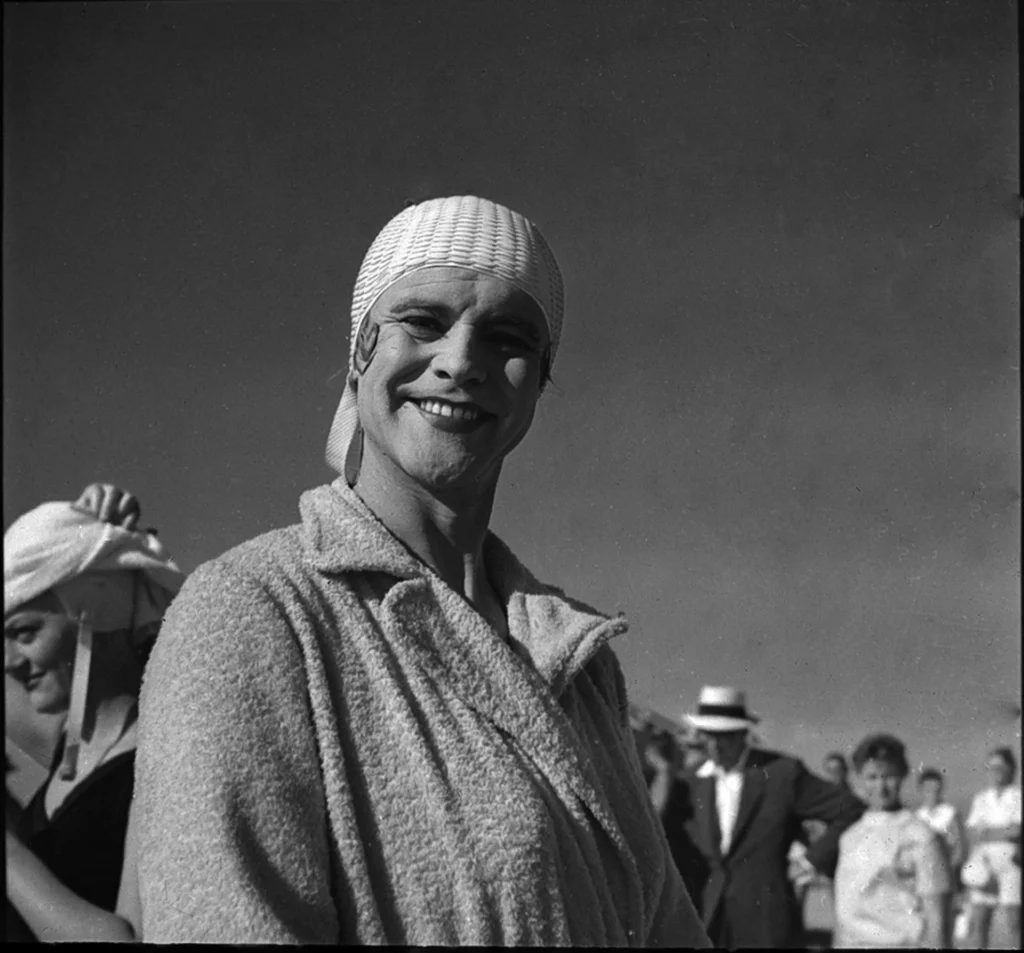

Au cinéma, le travesti apparaît le plus souvent comme un objet de spectacle qui a pour lieu d’élection les cabarets de Paris, Berlin, Madrid ou Sydney. Surhabillé (bas, gants, corset), le travesti associe théâtralité et érotique du vêtement selon un rituel précis d’habillage et de déshabillage. L’image peut-être la plus emblématique de ce jeu entre montrer et cacher est la robe « corps nu » créée par Jean-Paul Gaultier pour Gael Garcia Bernal dans LA MAUVAISE EDUCATION de Pedro Almodovar : cette robe figure le corps entièrement dénudé d’une femme, comme une seconde peau sur laquelle sont dessinés les ongles vernis des mains, la pointe des seins et les poils du pubis.

Le processus de théâtralisation du corps est poussé à son paroxysme par les drag-queens qui créent de nouveaux codes de jeu, comme le montre le film australien PRISCILLA FOLLE DU DESERT de Stephan Elliott 10. C’est qu’en lui-même le travestissement allie recherche sur soi (ou connaissance de soi) et expérimentation théâtrale. « Le travestissement, écrit Laura Mariani, est une manière d’être sur scène qui permet de se connaître en se réalisant : il confirme ainsi le théâtre comme lieu de la représentation non naturaliste de la différence sexuelle et de l’altérité. » À travers les performances scéniques des drag-queens, Stephan Elliott souligne cette fonction particulière du théâtre. Quand un habitant d’une ville reculée d’Australie, médusé par l’allure extraordinaire de ces personnages, leur demande d’où ils viennent, l’un d’eux répond « d’Uranus ! », revendiquant à la fois l’appartenance à un troisième sexe dit « uranien » et à une étrangeté plus radicale encore, celle de la science-fiction. En effet, ce ne sont plus tant des femmes qui sont imitées que des créatures nouvelles qui sont inventées, des hybrides aux cheveux roses ou aux langues bleues, avec des vêtements détournant les objets du quotidien (par exemple une robe en tongs). Cette hybridation qui se glisse à la fois entre les genres et entre les règnes (ailes géantes d’oiseaux, queues et langues de lézards…), entre le naturel et l’artificiel repose sur la fiction d’un corps remodelable à volonté dans et par la théâtralisation.

En fait, par référence à ses déterminations biologiques, le corps du travesti est celui d’un tricheur, d’un acteur protéiforme qui s’autodésigne, voire s’autodénonce comme utopie ou comme illusion : Letal, dans TALONS AIGUILLES, offre l’un de ses faux seins qu’il/elle ôte à Becky, son idole. De plus, quand Rebecca l’aide à se déshabiller, elle démonte un à un les trucages de l’illusion théâtrale (perruque, faux seins, fausses hanches, corset et bas) pour faire apparaître la vérité de la nudité. Celui qui n’a pas de nom, juste un surnom (« Letal »), et qui a même pris pendant quelque temps cette identité de « Letal », en prend d’autres au cours du film. Pourtant, Rebecca (Victoria Abril) parvient finalement à le reconnaître et à l’identifier un peu plus tard dans le film, grâce au grain de beauté qu’il porte sur le pénis : le marqueur de l’identité de ce travesti, c’est donc ce détail intime qui, tout en soulignant son appartenance au sexe masculin, le singularise. Si les gestes, les voix et les visages peuvent être imités et donc brouiller les traits individuels, ce n’est pas le cas de la nudité et en particulier du sexe, rendu unique ici.

D’une certaine manière, il est nécessaire qu’à la fin de son numéro, le travesti se dénonce comme tel pour être pleinement reconnu comme un grand artiste. À la fin des saluts, sur un air d’orchestre qui prépare et souligne son geste, Victoria ôte d’un geste ample et solennel la perruque qui couvre ses cheveux coupés courts en même temps que son visage cesse de sourire et se crispe : Victoria est redevenu Victor. La rupture de l’illusion, clairement mise en scène, permet à l’art du travestissement d’être reconnu dans sa dimension esthétique. Cinéma et travesti se conjuguent donc aisément pour produire une mise en abîme de l’illusion théâtrale.

VICTORIA/VICTORIA, le film de Blake Edwards, repose presque entièrement sur le regard que le spectateur porte sur la performance du travesti. En effet, le cinéaste a filmé les numéros de music-hall quasiment toujours depuis le public, et le plus souvent depuis l’une des places des spectateurs personnages comme celle de Todd (Robert Preston) ou surtout celle de King Marchand (James Garner), l’impresario américain qui tombe amoureux du travesti. Ce dernier est captivé par le spectacle : émerveillé, enthousiaste, applaudissant à tout rompre, puis soudain glacé lorsqu’il comprend que Victoria est un homme. Or King Marchand est le stéréotype du macho américain, sûr de sa virilité, et convaincu de ne jamais se laisser abuser puisqu’il est par profession habitué à tous les artifices de la scène. La réussite du spectacle de travesti nécessite la croyance du spectateur, c’est-à-dire la mise en jeu d’un pacte d’illusion théâtrale. Aussi, dans les films mettant en scène des numéros de travesti, le pacte d’illusion cinématographique dépend-il étroitement de ce pacte d’illusion théâtrale. « Si le public dans le film y croit, alors le public regardant le film y croit aussi », insiste Blake Edwards.

Si le cinéma a besoin de passer par le théâtre pour nous montrer le pouvoir de fascination du travesti, le théâtre a besoin en retour du cinéma pour voir au plus près le regard du spectateur sur la représentation. Scrutant les visages, la caméra a le pouvoir de capter le moment où se révèlent le désir et le fantasme de chaque spectateur. Dès lors, la performance scénique du travesti est à l’intersection de ces désirs et de ces fantasmes, à l’exemple du show de Letal présenté dans TALONS AIGUILLES. « Femme Letal : la vraie Becky » : tel est le texte qui accompagne la photo d’un visage très maquillé entouré de plumes rouges et qui fixe le spectateur. L’affiche du spectacle se veut l’exacte réplique d’un portrait très glamour de Becky (Marisa Paredes), star du cinéma et de la chanson inventée par Almodovar et mère de Rebecca. Tout en rassurant sa mère sur son caractère unique, irremplaçable, Rebecca légitime l’imitation de Letal : « Quand tu me manquais, j’allais le voir », confie-telle à sa mère. Ainsi, le travesti se change-t-il pour elle en image de la mère (« j’adore que tu imites ma mère » avoue-t-elle à Letal) puisque l’imitation de Letal est suffisamment belle pour qu’elle puisse y retrouver l’icône maternelle qu’elle a gardée depuis son enfance. Or, cette fille, Rebecca, que son prénom même inscrit comme imitation de sa mère, se voit comme un simulacre dégradé. Ne réussissant pas à imiter sa mère, elle demande au travesti de le faire pour elle. Celui-ci devient le substitut de l’icône de la femme parfaite qu’elle ne pourra jamais être et de la figure maternelle adorée mais manquante.

Mais la performance de Letal, parce qu’elle met en scène un moment de séduction absolue et lui renvoie une image de son passé, va aussi servir de medium au désir de Becky. Letal interprète une vieille chanson de Becky intitulée Un año de amor en portant les mêmes vêtements qu’elle et en reproduisant exactement les gestes dont elle l’accompagnait alors. Sans le savoir, Letal réveille à travers cette chanson la passion mal éteinte de Becky et de Manuel (Feodor Atkine), le mari de Rebecca. C’est ce que montrent les regards éloquents de Manuel sur Letal puis sur Becky, de Becky sur Letal qui, telle une madeleine proustienne, rend ses souvenirs presque palpables (ce que l’insert du flash-back d’une étreinte passionnée sur une plage sud-américaine nous rend manifeste); les regards, enfin, de Rebecca qui circulent de l’un à l’autre. Ceux-ci lui confirment ce que Becky et surtout Manuel ne prennent pas vraiment soin de cacher : le désir de revivre cette « année d’amour » dont parle la chanson.

Quand il réussit à capter la quintessence de la féminité et à façonner une icône de femme idéale, le travesti fascine le spectateur (tel que nous le montre le film) tout en réveillant la composante homosexuelle, avouée ou non, de sa personnalité. Il arrive alors que, victime de ce désordre qu’il ne soupçonnait pas, ce spectateur-personnage voie s’effondrer ses repères (le diplomate français Gallimard (Jeremy Irons) dans M. BUTTERFLY de Cronenberg refuse jusqu’au bout d’accepter que le dan dont il est l’amoureux et le concubin soit un homme), et devienne parfois provisoirement impuissant (comme King Marchand dans VICTOR/VICTORIA).

Si le travestissement théâtral, dans les traditions scéniques qui y ont eu systématiquement recours, tel le théâtre élisabéthain, tend à faire fusionner le masculin dans le féminin (voire, plus rarement, le féminin dans le masculin, comme c’était par exemple le cas aux origines du kabuki), sa mise en perspective cinématographique tend davantage à construire le masculin et le féminin dans un jeu de tensions réciproques, en anamorphose l’un par rapport à l’autre, comme l’explique dans STAGE BEAUTY l’acteur Kynaston (Billy Cruddup), spécialiste des rôles féminins shakespeariens. Ce dernier, objet de tous les fantasmes, épouse les désirs de tous les spectateurs : « Ce qu’ils veulent, c’est de l’illusion », dit-il très lucidement de ses nombreux admirateurs et admiratrices. Aussi n’apparaît-il hors scène devant eux et elles que dans ses atours féminins. Même pour son amant Buckingham (Ben Chaplin), s’il lui laisse voir son corps nu d’homme, il porte souvent une perruque, à la demande expresse du duc, qui prend un plaisir particulier à faire l’amour sur la scène du théâtre. En fait, le désir du duc est un désir de théâtre : amoureux de Desdémone et d’Ophélie, il vit sa passion en possédant le corps du travesti. Support de toutes les projections désirantes de la part de tous les sexes, il suscite de manière ultime le désir de théâtre, notamment pour Maria la petite habilleuse (Claire Danes) qui va devenir la toute première actrice sur la scène anglaise sous le nom de Margaret Hughes : pour elle, il est l’acteur par excellence.

Tel que le cinéma le montre depuis une trentaine d’années, le travesti s’éloigne donc toujours plus des rôles codifiés, des situations stéréotypées et des effets comiques très largement empruntés aux traditions de la scène théâtrale (en particulier celles de la farce), dans lesquels il était maintenu notamment dans la comédie classique hollywoodienne. Qu’il emprunte ou non à l’imaginaire extravagant des drag-queens, le cinéma contemporain tend en premier lieu à exacerber la théâtralité intrinsèque du travestissement, spectacle sur le spectacle, dans un enchevêtrement mimétique où les indices du vrai et du faux ne cessent de permuter. Mais, surtout, parce qu’il peut nous montrer le spectateur en même temps que le travesti qu’il regarde, le cinéma met en scène les zones de trouble et de désir qui surgissent dans les jeux de mise en abîme de l’identité du genre.

- STAGE BEAUTY de Richard Eyre, scénario de Jeffrey Hatcher d’après une pièce de Jeffrey Hatcher, 106 mn, couleurs, Royaume-Uni / Allemagne / États-Unis, 2004. ↩︎

- Parmi les rares exceptions, GLEN OR GLENDA (1953) d’Ed Wood, l’un des premiers films entièrement consacré à un travesti qui, tout comme le cinéaste qui interprète lui-même le rôle, aime à porter des vêtements féminins, tendance qui va jusqu’au dédoublement de personnalité. ↩︎

- Plus rarement, le travesti est utilisé comme un motif presque tragique. Dans L’ANNEE DES TREIZE LUNES (1978) de Fassbinder, le transsexuel devenu Elvira est conduit, par détresse sexuelle et affective, à reprendre des habits d’homme pour tenter d’obtenir en payant les faveurs de quelque jeune homme dans les lieux de rendez-vous nocturnes des homosexuels. Si l’habit masculin rend sa présence d’abord tolérable et… ↩︎

- CERTAINS L’AIMENT CHAUD (SOME LIKE IT HOT) de Billy Wilder, scénario de Billy Wilder et I. A. L. Diamond, 120 mn, noir et blanc, États-Unis, 1959. ↩︎

- TOOTSIE de Sydney Pollack, scénario de Larry Gelbart, 119 mn, couleurs, États-Unis,1982. ↩︎

- MRS DOUBTFIRE de Chris Colombus, scénario de Randi Mayem Singeret et Leslie Dixon d’après un roman de Anne Fine, 125 mn, couleurs, États-Unis,1993. ↩︎

- SYLVIA SCARLETT de George Cukor, scénario de Gladys Unger, John Collier et Mortimer ↩︎

- PSYCHOSE (PSYCHO) d’Alfred Hitchcock, scénario de Joseph Stefano d’après le roman de Robert Bloch, 109 mn, noir et blanc, États-Unis, 1960. ↩︎

- LE LOCATAIRE (THE TENANT) de Roman Polanski, scénario de Gérard Brach, Roman Polanski d’après le roman de Roland Topor, 125 mn, couleurs, France / États-Unis, 1976. ↩︎

- PRISCILLA FOLLE DU DESERT (THE ADVENTURES OF PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT) de Stephan Elliott, scénario de Stephan Elliott, 104 mn, couleurs, Australie, 1994. ↩︎