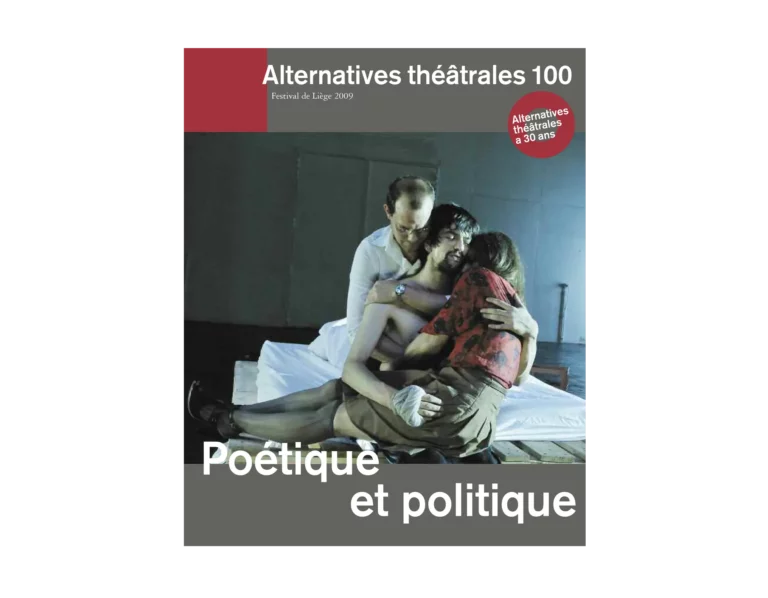

APRÈS avoir présenté CONCERT À LA CARTE en 2005 dans une mise en scène de Thomas Ostermeier, c’est une nouvelle pièce de Franz Xaver Kroetz qu’accueille le Festival de Liège en 2009, NEGERIN ( NÉGRESSE ), que l’auteur met lui-même en scène en français. Parce qu’elle est issue d’une ébauche conçue dans les années soixante et remaniée dans les années quatre-vingt-dix, cette création offre une occasion privilégiée de revenir sur le parcours d’un dramaturge qui renoue ici avec l’âpreté sans commentaire de la « première manière » qui le fit connaître au début des années soixante-dix avec des pièces telles que TRAVAIL À DOMICILE et UNE AFFAIRE D’HOMME.

NEGERIN : une femme, deux hommes, aucune possibilité

La femme se rhabille. L’amant hésite à s’attarder et s’inquiète du retour du mari. On sonne. Le mari entre. Scène de ménage.

Sur ce canevas usé, Franz Xaver Kroetz construit une fable proprement glaçante dont personne ne sortira indemne : tandis que mari et amant quittent la scène pour rejoindre l’hôpital, l’un, pour faire recoudre ses plaies au couteau, l’autre, pour s’entendre diagnostiquer une probable blennorragie, la femme gît au sol après avoir été brutalement mise à tabac et bredouille quelques mots pour rassurer les enfants qui la questionnent depuis leur chambre, sans qu’on soit vraiment certain qu’elle pourra survivre à cette nuit.

Disparu, le joli salon du théâtre bourgeois dans lequel les couples interdits s’émoustillent de leur propre audace transgressive en attendant qu’une ultime péripétie vienne opportunément remettre les meubles à leur place et restituer les femmes à leurs maris. Si la comédie de boulevard vire ainsi au cauchemar et cède le pas au fait divers le plus sordide, c’est qu’elle intègre ici ce que la loi du genre la somme habituellement de nier, à savoir le réel. Celui-ci prend d’abord la forme triviale d’une bouteille de bière, d’une assiette de boulettes et d’un anorak troué, fétiches qui se chargent bien moins d’assurer des effets de couleur locale qu’ils ne soulignent le transfert du fameux trio théâtral sur des terres qui lui sont radicalement étrangères. Ce sont également les sujets de conversation auxquels s’accroche le morne dialogue post coïtum : la nouvelle cuisinière qu’on s’enorgueillit de vouloir payer comptant, la séparation conjugale sur fond de chômage et d’alcoolisme, les efforts pour tenir la maison propre et habiller les enfants de neuf en dépit de tout et du reste… Avant même que la porte ne s’ouvre et n’introduise la présence perturba- trice de l’intrus dans le huis clos des amants, la scène ne cesse donc d’être aux prises avec son dehors, inscrivant l’espace privé dans un ordre social qui le pénètre de toutes parts et qui scelle d’emblée sa précarité. En creux, elle dessine aussi le portrait d’une Mère Courage prête

à tout pour protéger son territoire et son indépendance fraîchement reconquise, préparant d’ores et déjà sa désignation comme bouc émissaire à l’adresse d’une communauté masculine empressée d’exercer sur le corps de la femme le pouvoir qui, partout ailleurs, ne cesse de lui être refusé. Or, c’est de cette instabilité fondatrice, économique et sexuelle, que se nourrira consciencieu- sement le déraillement de la fable, substituant bientôt sang, sperme et vomi à la prose encore chaleureuse

des boulettes.

Jusqu’à ce que les rêves d’intérieur de Frau Oppermann ne viennent – définitivement ? – se briser contre les coups redoublés de l’amant, le cap au pire que ménage la pièce aura néanmoins compté bien des tergiversations. Passant d’un milieu social à l’autre, le vaudeville tourne mal, mais ne saurait se convertir

en tragédie, ni même en mélodrame. Les personnages n’auront droit ni aux honneurs du destin, ni aux larmes de l’innocence persécutée. La greffe ne prend pas, comme l’attestent les bégaiements de l’«intrigue » et le principe d’exaspération qui semble à lui seul motiver son évolution. On sonne, disions-nous : en effet, la rencontre fâcheuse que nous promettent les premières répliques a bel et bien lieu, mais il faudra encore quelques entrées et sorties pour que la pièce n’exécute son sinistre programme. Sous prétexte de récupérer des affaires propres, le mari éconduit menace de défoncer la porte et tente ce qu’on devine être un énième retour auprès d’une femme-forteresse qui défend son foyer comme son joyau. De ce coup de théâtre au petit pied, n’émerge d’abord que la scène, mille fois jouée, de l’affrontement conjugal, exacerbé par la colère du trouble-fête de voir si concrètement tout ce dont

il se trouve désormais privé, gîte et couvert compris. Comme il le faisait dans ses premières pièces, Kroetz use d’inversions burlesques qui mettent les codes dramatiques du théâtre le plus éculé à l’épreuve de conditions d’existence qui enrayent leur bon fonctionnement, nous laissant dans un premier temps la cruelle responsabilité de savoir s’il faut en rire ou s’en effrayer. Révélation vengeresse de la « chtouille » infâmante de la femme, usurpation provocatrice d’une boulette à même l’assiette de l’amant… C’est avec les moyens du bord que le mari s’acquitte de la fonction du Méchant et bafoue l’honneur de ses victimes récalcitrantes : les couteaux de cuisine se font d’ores et déjà menaçants et maculent l’impeccable logis d’une première tache de sang, mais « la scène à faire » – duel ou bastonnade – est refusée. L’heure n’est pas au drame et la séquence, sous tension, achoppe sur la nécessité plus impérieuse de rançonner quelques marks avant de partir. En guise de conclusion temporaire, le mari vend son anorak à l’amant, étrange transaction qui se donne comme un transfert des droits de propriété sur la femme dont les deux hommes devenus partenaires en affaires ne songeront que plus tard à renégocier l’usufruit. Fin du premier round.