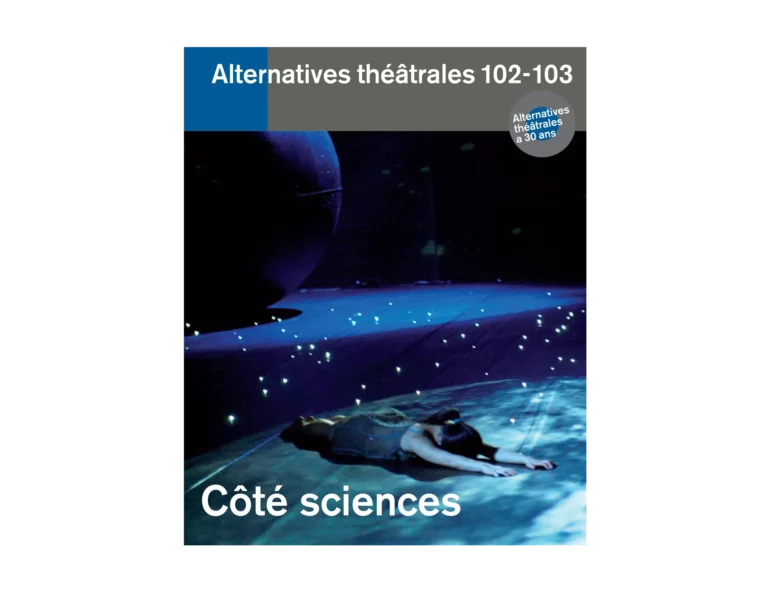

« CÔTÉ SCIENCES » est né d’une envie d’explorer le théâtre de Jean-François Peyret et la connivence particulière qu’il noue avec le monde du laboratoire. Ce numéro a été imaginé avec sa complicité : il cherche à rendre compte d’une démarche particulière qui consiste, depuis quinze ans, à inviter le chercheur au théâtre et à en faire un acteur de la création. Les spectacles issus de son « accointance » avec les hommes et les femmes de science sont présentés ici comme autant d’expériences, dont le point commun est ce désir d’ouverture de la scène à des voix et des matériaux peu habituels.

En prenant comme point de départ son geste d’invitation du chercheur au théâtre, nous avons cherché d’autres perspectives européennes sur les conversations qui peuvent se nouer entre le théâtre et les sciences : en Grande-Bretagne, où ces expériences se multiplient, mais aussi dans des créations italiennes, belges et espagnoles. Ce numéro ne prétend pas épuiser la question « théâtre et sciences », mais propose au lecteur quelques chemins dans ce nouveau paysage, quelques pistes fondées sur des affinités, des gestes partagés par des dramaturges et des metteurs en scène d’horizons très différents. Le fil conducteur de cette exploration a été celui du dialogue avec la science. Sont donc privilégiées les œuvres qui, comme celles de Luca Ronconi en Italie ou de Simon McBurney en Grande-Bretagne, sont nées de collaborations avec des chercheurs. Et lorsqu’il s’agit d’aborder des spectacles de facture plus classique, comme LA VIE DE GALILÉE de Bertolt Brecht ou COPENHAGEN de Michael Frayn, nous donnons la parole à des représentants du public scientifique de ces pièces, qui nous livrent ici leurs réactions. « Côté sciences » réunit ainsi des entretiens et des analyses de spectacles, des réactions de personnalités scientifiques à l’image de la science que leur propose la scène, et des textes composés par des chercheurs dans l’optique d’un théâtre à venir.

Galilée est notre premier guide dans ce voyage : figure incontournable de la tentation scientifique du théâtre, il hante toutes les interactions de la scène et du laboratoire. Il s’agit en effet d’un double mythe : celui du père de la science moderne, celui aussi d’une pièce, LA VIE DE GALILÉE, dont l’influence a été considérable sur la représentation de la science après Hiroshima. Son spectre provoque ici une réaction en chaîne, qui commence par la dénonciation dramatique du texte de Brecht proposée par Lewis Wolpert dans BONSOIR, MONSIEUR GALILÉE, puis se prolonge dans une série de réponses à l’ellipse tracée par Jean-François Peyret autour de Galilée (et de Brecht) dans son TOURNANT AUTOUR DE GALILÉE, proposées par Laurent Jeanpierre, Françoise Balibar, Natacha Michel et Julie Valero. À ces deux grandes figures de la science au théâtre s’ajoute alors celle de Darwin : des drames biographiques de Timberlake Wertenbaker et Peter Parnell aux VARIATIONS DARWIN de Jean-François Peyret et Alain Prochiantz, celle-ci est de plus en plus présente dans la création contemporaine. L’auteur de L’ORIGINE DES ESPÈCES est perçu ici à la lumière d’un projet de collaboration entre le biologiste Stephen Jay Gould et le metteur en scène Luca Ronconi, dialogue interrompu dont Kirsten Shepherd-Barr nous livre la substance.

L’investigation se poursuit ensuite sur le mode de la réplique : Jean-François Peyret répond aux questions de Georges Banu, et les spectateurs de son théâtre lui renvoient des interrogations sur ce que pourrait être un « théâtre de l’expérience » (Frédérique Aït-Touati et Bruno Latour), puis sur les modalités d’un « théâtre de la preuve » qui éviterait les écueils du théâtre d’idées (Elie During). Ces réflexions sont suivies des témoignages de deux mathématiciens sur leur participation à une création : celui de Michèle Audin sur sa collaboration avec Jean-François Peyret pour LE CAS DE SOPHIE K., et celui de John Barrow sur la mise en place du dispositif d’INFINITIES par Ronconi au Piccolo Teatro de Milan. Le filon mathématique nous mène ainsi en Italie, avant de nous attirer de l’autre côté de la Manche, où les expériences de Simon McBurney et de sa compagnie Complicite prennent le contrepied de celles du Piccolo. Tandis que Ronconi a cherché à libérer la représentation de la science de la forme du drame biographique, McBurney a choisi au contraire de mettre en scène des mathématiciens célèbres, et de s’inspirer de leurs écrits pour explorer le potentiel esthétique et métaphorique de leur discipline. Ce recours poétique au discours de la science est représentatif de bon nombre d’expériences tentées aujourd’hui en Grande-Bretagne, et nous proposons donc un parallèle entre l’approche de Complicite et celle de deux autres compagnies de théâtre britanniques : On Theatre et Unlimited Theatre.

Cette exploration se conclut par une série de réflexions sur la façon dont la théorie scientifique peut se muer en matériau dramaturgique. Alain Prochiantz revient sur le dialogue qu’il a noué au fil des spectacles avec Jean-François Peyret, et rêve à ce langage qui permet à la scène comme au laboratoire d’interroger le vivant. Puis l’influence de la mécanique quantique sur le théâtre contemporain est examinée à travers les expériences de trois dramaturges : l’Espagnol Raúl Hernández Garrido, le Britannique Michael Frayn, et le Belge Paul Pourveur. Ces dramaturges ont trouvé une inspiration formelle et thématique dans la physique, et le rapport ainsi construit entre la scène et la théorie quantique est abordé ici à l’aide de perspectives complémentaires : du point de vue d’une spectatrice littéraire (Agnès Surbezy), d’un physicien (Adrian Kent) et d’un dramaturge (Paul Pourveur). Enfin – retour au plateau – Yannick Butel nous entraîne dans les coulisses du festival d’Avignon pour suivre les improvisations organisées par Jean-François Peyret en compagnie d’acteurs et de chercheurs prêts à se livrer à des expériences inhabituelles. Afin de donner au lecteur une idée concrète des « matériaux » ainsi produits pour le théâtre, nous laissons finalement la parole à ces invités scientifiques : Miroslav Radman, Alain Prochiantz, Jean-Claude Weill, Jean Lassègue, Philippe Descamps et Philippe Descola nous livrent leurs pensées et leurs provocations pour le théâtre d’aujourd’hui.