LEYLI DARYOUSH : Comment collabores-tu avec Krzysztof Warlikowski ?

Denis Guéguin : Ma collaboration avec Krzysztof est basée sur l’amour du cinéma et l’obsession de l’image. Le travail vidéo est la part inconsciente et muette de l’opéra. Il commence dès le début du projet, la vidéo participant à l’élaboration de la dramaturgie. Au même titre que la scénographie, elle fait partie du projet originel. Sachant que la question de base est le « comment raconter », elle devient un mode de narration incontournable. Bien que le travail de la vidéo se décline différemment dans les onze opéras sur lesquels nous avons travaillé, on en revient toujours à cette première question. Dans l’AFFAIRE MAKROPOULOS de Janácek, le personnage d’Emilia Marty nous est apparu comme une actrice de cinéma mais ce « comment raconter » va plus loin que l’intrigue pour toucher au mythe de la star et à celui, fondateur du cinéma, de la caverne platonicienne et

du monde comme projection.

L. D. : Est-ce que c’est toi qui proposes des films pour chaque production ? Quel sens donner à cette influence du cinéma ?

D. G. : La commande une fois acceptée, on écoute l’opéra pendant des heures. Et pour ma part, je propose des films qui vont apporter de l’eau au moulin, des œuvres qui vont créer une constellation de références, qui parfois paraissent un peu gauches, parfois provoquent un déclic. L’univers du cinéma trouve une résonance profonde à l’opéra dont certaines œuvres ont un double filmique. Le double du ROI ROGER de Szymanowski par exemple, c’est EYES WIDE SHUT de Kubrick. L’histoire du roi Roger et de sa femme, c’est le couple Kidman-Cruise. La problématique du couple qui explose d’un point de vue très contemporain s’impose comme une évidence : ce couple « parfait », leur beauté, leur amour, leur conflit, lui qui va devenir fou de jalousie. Il ne s’agit pas de reproduire le film, mais d’actualiser l’opéra, le double est un fantôme qui hante l’imaginaire de l’œuvre.

Pour moi, l’idée du double est une clé pour notre travail, elle ouvre des possibles au public, elle crée des labyrinthes dans lesquels le spectateur se perd, ballotté entre l’extase et la pensée critique.

L. D. : À partir de ce travail sur le cinéma et ses références, comment en arrivez-vous à l’usage de la vidéo live ?

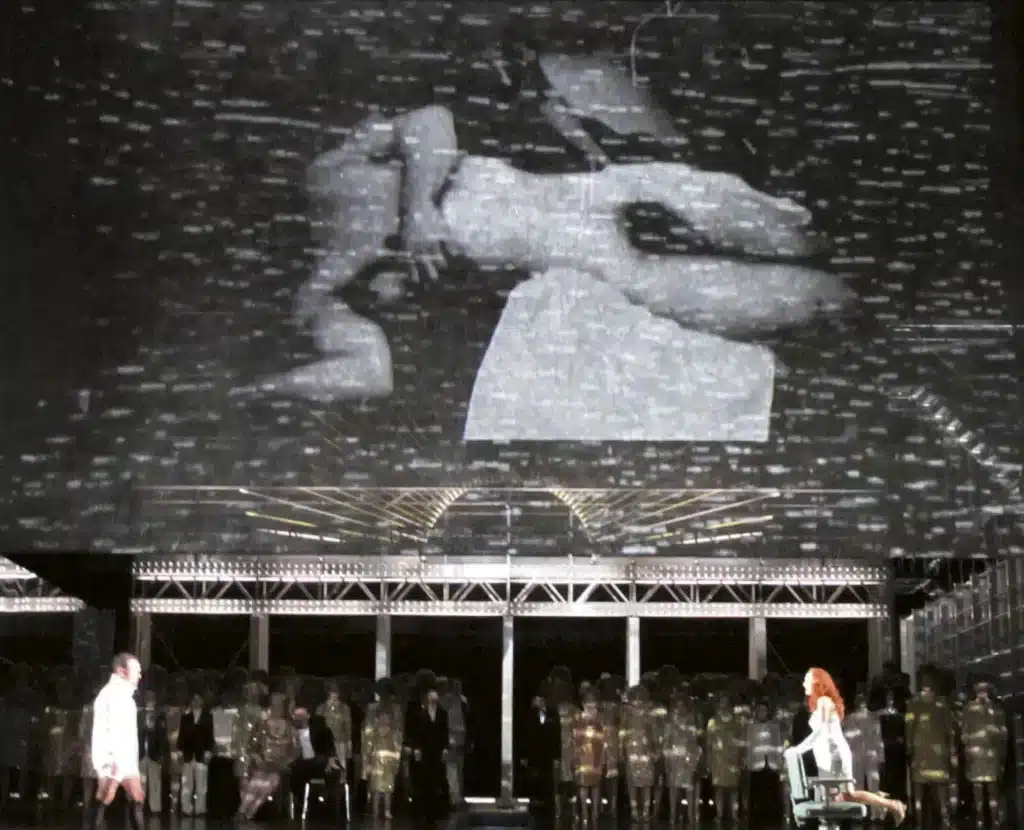

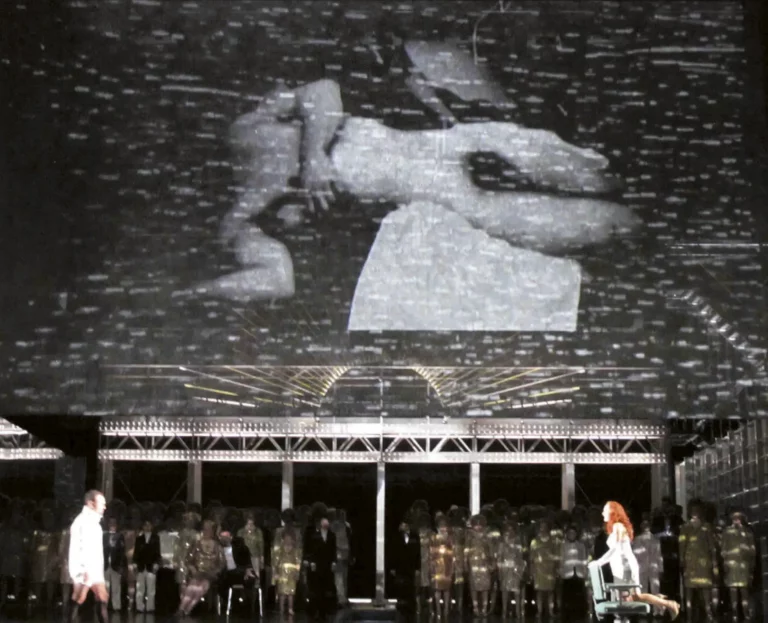

D. G. : La question du « comment raconter » un opéra consiste à trouver un point de vue, à se mettre dans la tête d’un personnage ; le live est une vision subjective du présent, un présent qui n’est pas forcément objectif, parce que le live n’est pas une pure captation en temps réel. On essaie de sophistiquer le travail du « point de vue ». L’image live devenue subjective est ralentie, décalée pour, justement, brouiller les repères et truquer la réalité scénique. Dans LE ROI ROGER, le live projette la vision hallucinatoire qu’a le roi de sa cour. Comme un enfant apeuré, il souffre d’un délire de persécution. Dans THE RAKE’S PROGRESS, la réflexion est centrée sur ce qu’est l’image. Le personnage de Tom Rakewell filme les autres et se filme lui-même. Malgré lui, il s’auto-crée un personnage à la fois ambitieux et vulnérable. Comme à la Factory d’Andy Warhol, les chanteurs deviennent des performeurs et la caméra est l’instrument de fabrication du personnage.

Il y a aussi une focalisation sur le gros plan dans la vidéo live. Le gros plan apporte une vision cinématographique de détails corporels, du visage, des mains, des pieds… Brisant le quatrième mur, il expose l’intime des corps et crée une présence des chanteurs acteurs très contemporaine.

Il y a donc une double approche de l’image, à la fois plus humaine et iconique.

Régulièrement, je propose que certaines scènes de vidéo live soient enregistrées pour faciliter la technique. Mais Krzysztof impose le live pour créer de la vie sur le plateau, pour que chaque représentation soit vivante et que les incidents soient sublimés.

![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)