Copeau l’avait suggéré, Malraux l’a explicité : au risque de faire mentir le proverbe, pour l’amateur d’art, comparaison se confond souvent avec plaisir… et raison ! Tous les historiens d’art l’affirment aujourd’hui : une œuvre d’art seule n’exprime rien ou pas grand chose, il n’y a pas d’ontologie de l’œuvre d’art, aucune essence en soi et pour soi. L’œuvre ne vit que de et dans la confrontation et la mise en perspective auprès de ses consœurs, celles du même artiste, ou d’autres, antérieurs ou postérieurs, de la même époque, de la même culture, ou d’autres, du même genre, du même courant artistique, ou d’autres, voire auprès d’autres arts comme le suggérait Brecht dans le célèbre fragment 74 de son Petit Organon. L’œuvre, qu’elle soit ponctuelle ou globale, est, comme le diraient les structuralistes, un élément à décrypter dans un grand ensemble : histoire d’un art, histoire des arts.

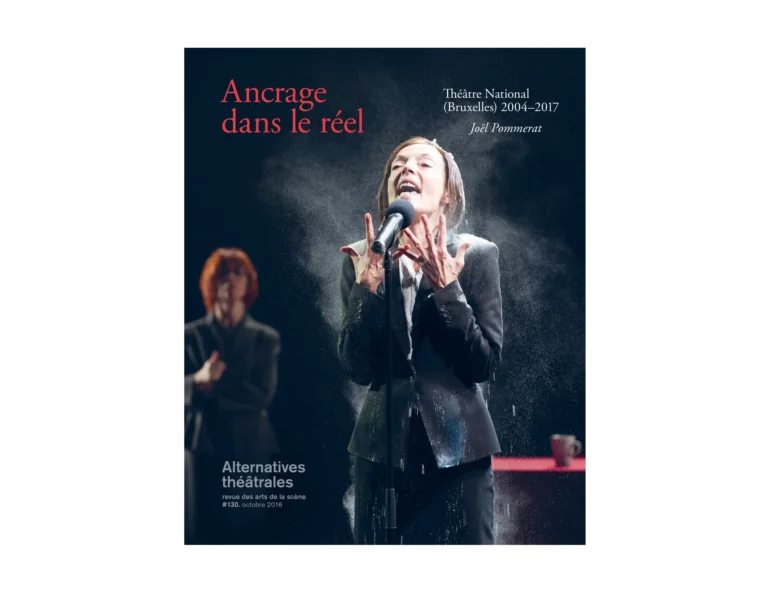

Pendant ses années de direction à la tête du Théâtre National, Jean-Louis Colinet n’a rien fait d’autre que d’obéir à ce double postulat esthétique et éducatif. En organisant des confrontations, en déclinant des fidélités. En affirmant d’abord le principe de résidences d’artistes étendues à plusieurs saisons. Ça vaut principalement pour les Belges : Jacques Delcuvellerie, Philippe Sireuil, Isabelle Pousseur, Ingrid von Wantoch Rekowski, Fabrice Murgia… Mais en développant aussi, au-delà des périodes contractuelles de résidence, des rendez-vous réguliers et assidus avec des artistes étrangers de premier plan : Joël Pommerat, Emma Dante…

Un principe de récurrence fort, assumé par les choix subjectifs du programmateur-producteur, une façon d’éviter la tentation superficielle du one-shot, du saupoudrage, de l’éclectisme, du « un peu de tout, de tout un peu », devenue presque universellement hégémonique dans la plupart des institutions culturelles dédiées au spectacle vivant.

Une artiste vient illustrer cette remarque de la façon la plus tangible qui soit : Emma Dante. De M’Palermu, un de ses tout premiers spectacles, aux Sorelle Macaluso, l’un des tout derniers, le public du National aura pu conjuguer sur la durée un sentiment d’exotisme et d’étrangeté, un plaisir de tous les sens, et les jalons d’une éducation artistique sans peine, vécue comme un gai savoir. Voir diverses créations d’un même artiste au fil des saisons, – j’emploie volontiers la formule lorsque je m’adresse à des étudiants ou à des stagiaires dans le cadre d’une école du spectateur – c’est un peu comme jouer dans les magazines au jeu des sept erreurs : nommer la permanence et débusquer les variations, rémanence et nouveauté, différence et identité, distinguer ce qui est même et ce qui est autre… Là s’exercent véritablement et en profondeur le regard et les sens, quand on les dit « critiques ». L’occasion aussi et peut-être surtout pour le spectateur de cerner une identité, une singularité artistique, les composantes d’une démarche et les ingrédients de son évolution.

La présence assidue d’Emma Dante au Théâtre National s’inscrit pour moi dans ce cadre général. Une présence qui détonne si l’on en juge par la distance climatique et culturelle qui sépare la Flandre de la Sicile, mais qui redevient presque logique si l’on songe à ces vagues d’immigration issues du Mezzogiorno, fuyant le fascisme et/ou la misère, venues principalement prêter main forte à la production minière et sidérurgique du bassin liégeois. Né d’un père sarde et d’une mère andalouse, la récente nomination de Fabrice Murgia à la succession de Jean-Louis Colinet boucle la boucle.

Palerme

De sa première œuvre diffusée hors d’Italie, M’Palermu (2001), ce qui en dialecte sicilien signifie à peu près « dans le cœur de Palerme », jusqu’à son film récent, Via Castellana Bandiera (2014), dont le titre fut d’ailleurs simplifié par les diffuseurs francophones en Palerme, la capitale de la Sicile est omniprésente dans les spectacles et les écrits d’Emma Dante. Si certains ont pu dire « Madame Bovary, c’est moi » ou « le personnage principal de la Comédie humaine, c’est l’argent », Emma Dante n’hésite pas à son tour à nommer son protagoniste obsessionnel en même temps que la ville à laquelle elle identifie sa création : « Palerme est mon théâtre et mon théâtre est Palerme ». Et parmi les autres déclarations, plus ambivalentes : « Palerme est une ville moribonde en même temps qu’éternelle… (à l’adresse de qui) mes spectacles sont à la fois une déclaration d’amour et de haine ».1