Dans les spectacles de rou howzi1, l’interprétation est basée sur le jeu burlesque comparable à la commedia dell’arte. En Iran, dans chaque famille, dans chaque quartier de la ville, il y avait au moins une personne qui faisait rire en gesticulant, racontant des blagues, ou imitant la manière de parler, les gestes et les mouvements des autres. Depuis près de deux siècles, la plus grande source d’inspiration pour ces comédiens était la société de la vie quotidienne : le commerçant, le Mollah, le vendeur, le bureaucrate, le valet, le maître, le citadin, etc. Ils mémorisaient leurs caractéristiques (voix, gestes, etc.) et les restituaient ensuite au bon moment en les exacerbant. Le public reconnaissait immédiatement la personne imitée.

Peu à peu, certains de ces comédiens imitateurs se sont habitués à certains rôles et s’y sont spécialisés.

Traduit du persan par Sepehr Yahyavi.

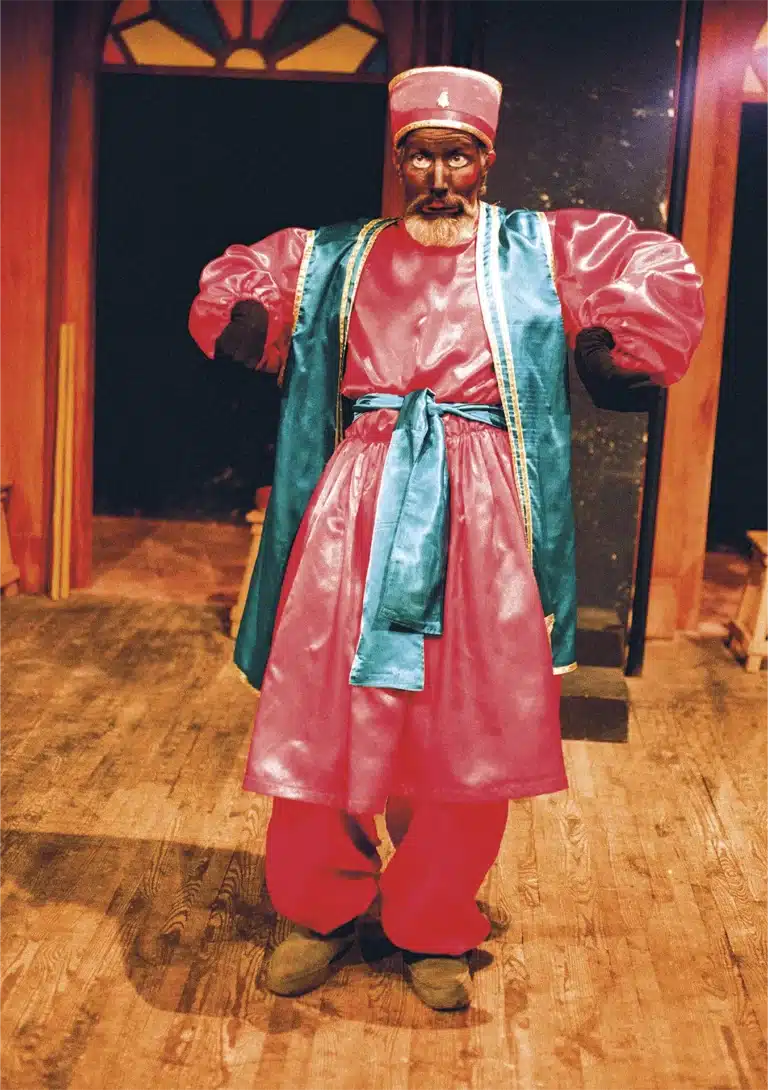

Le personnage de Siâh (qui veut dire noir), n’était pas toujours identique d’une représentation à l’autre. On pense que son origine remonterait aux esclaves qui furent amenés de l’Afrique aux côtes australes de l’Iran au XVIIe ou qui furent achetés dans les lieux saints et travaillaient chez les nobles comme serviteurs. Ces esclaves ne parlaient pas bien le persan et avaient un certain accent. En outre, ils étaient exigeants et indiscrets, se mêlant de tout et s’amusaient en imitant leurs maitres qu’ils comprenaient mal, ce qui engendrait des situations comiques. Jouer le Siâh (le Noir) dans le spectacle de rou howzi consistait à imiter la voix des différents Noirs qui étaient au service des familles de nobles.

Ce personnage est devenu une référence essentielle du travail d’imitation et un personnage fondamental incontournable des farces. Aujourd’hui, quand le rôle du Siâh est joué, le spectateur et le comédien eux-mêmes ne savent pas d’où vient sa couleur noire, ni pourquoi il a cet accent, pourquoi il est indiscret, exigeant et si susceptible ! Ils pensent que l’acteur s’est noirci de suie uniquement pour amuser. Pourtant, le Siâh du rou howzi, a aussi une histoire mythique. On pense qu’il serait le produit du développement des messagers du Nowrouz (Nouvel-An iranien), plus précisément de Hadji-Firouz, qui fait partie des messagers du printemps. Mehrdad Bahar, grand mythologue iranien, met en relation ce messager avec le célèbre mythe de Siavash, par l’intermédiaire du mythe mésopotamien de Tammouz et Ishtar2.

Khojasteh Kia, chercheuse, associe la couleur noire et les cultes comme celui de la déesse mère. Dans son ouvrage intitulé Ghahremân‑e Bâdpâ, à propos des racines historiques de la couleur noire, elle écrit : « Le teint noir des héros et des comédiens des contes iraniens ne signifie pas qu’ils appartiennent à une ethnie spécifique.

Il s’agit d’un masque porté par le héros lui-même. Par ailleurs, il fait allusion aux messagers du Nouvel-An qui annoncent le printemps. C’est pourquoi ils se noircissent le visage et portent des clochettes sur le dos. » D’autres chercheurs pensent que ces Noirs étaient les esclaves amenés des côtes d’Afrique au Sud d’Iran par les navires portugais (XVIIe siècle). Deux catégories d’esclaves se distinguaient : ceux originaires de Zanzibar (Zangis) qui étaient employés pour les tâches les plus dures, et ceux qui venaient d’Abyssinie ou d’Éthiopie (Habashis), qui étaient destinés aux besognes plus faciles.

Ces derniers étaient plus populaires chez les maîtres, en raison de leur physique plus délicat et des rapports plus intimes qu’ils entretenaient. Ce sont eux qui inspiraient le plus les spectacles de rou howzi.

Feu Hossein Kasbian (acteur) écrit : « Les Zangis étaient plus courts, plus gros et plus musclés. Ils étaient, par ailleurs, moins chers que les Habashis. Intelligents, sensibles gentils mais exigeants ; ces caractéristiques se retrouvaient dans les spectacles.

Le personnage du Noir est petit à petit entré dans le répertoire. Pour l’interpréter, le comédien s’inspirait souvent de ses propres manières et gestes. Par exemple, s’il était lui-même estropié dans la réalité, il gardait cette caractéristique pour le personnage qu’il interprétait et, même, c’était parfois elle qui l’avait poussé à devenir comédien et à jouer ce rôle. Les farces à un personnage des débuts sont devenues des pièces collectives. Dans le rou howzi, les comédiens jouent chacun un rôle dans le respect de certaines règles. Ils sont spécialisés, par exemple, dans le rôle du Noir, du travesti en femme, du bouffon imitant les accents des villes comme Qazvin, Kāchān, Nahavand… Certains portent les habits des jeunes gens et dansent, d’autres sont vêtus des habits de vizir ou de hadji (un pèlerin de La Mecque).

L’intrigue du spectacle est discutée à l’avance, ainsi que l’entrée et la sortie de chaque personnage, les changements de décor, l’ordre des prises de paroles… Parfois, quand un comédien entre plus tôt ou plus tard que prévu, les acteurs se querellent sur scène, en improvisant. La question de la conformité au public est très importante. La troupe fait souvent des recherches en amont pour en connaître les spécificités (classe sociale, etc.). Le rou howzi est un spectacle global, toujours accompagné de danse et de musique. Les comédiens doivent donc être capables de danser et de jouer de la musique, parfois ils sont même très reconnus dans ces domaines respectifs. Le rou howzi est autonome, sa nature « pure » n’est pas inspirée par la littérature. Ses fondements sont l’imitation et l’interprétation exagérée. Le comédien du rou howzi, en exagérant son jeu, son maquillage et son costume, tente d’abord de faire rire le spectateur, puis de le sensibiliser à ce qui est représenté sur scène. Étant en contact direct avec lui, l’acteur peut exprimer ses propos sans intermédiaire. Il peut aussi prendre le public à témoin. Dans ce spectacle, le comédien s’efforce de respecter la distanciation entre lui et son rôle. Il sort de son personnage et y revient tout au long de la représentation.

- Rou howzi (appelé aussi Takht‑e Hozi) signifie « sur le bassin ». Il y avait, dans les cours des maisons traditionnelles iraniennes, un bassin d’eau. Au moment des cérémonies ou des fêtes de famille, on le couvrait de planches en bois et on y faisait des spectacles. Les spectateurs se plaçaient tout autour, en cercle.

↩︎ - Tammouz (Dammouzi) et Ishtar (Eshtar) sont parmi les mythes mésopotamiens. Cette dernière est la déesse de l’amour qui, voyant son amant Tammouz tué, part le chercher dans le monde souterrain. Les mythologues relient cette histoire à l’agriculture et au mythe de Siavash, selon lequel une plante a poussé de son sang. ↩︎