Dans une certaine littérature les « personnages » sont avant tout typés, définis par leur classe sociale, leur appartenance politique, leurs rapports familiaux, sexuels, etc., et ils ne parleront que d’après ces données.

Ce qui est important, au contraire, en abordant l’écriture de Marguerite Duras, c’est de ne pas se poser la question « Qui parle ? », mais de se poser la question « Qu’est-ce qui parle ? », c’est-à-dire, quelle force, quelle pulsion, quel désir, quel innommé s’exprime à travers le relais des personnes visibles, et aussi, « D’où ça parle ? ».

C’est très tôt que la phrase indirecte ou passive apparaît dans l’écriture de Duras. Dans Moderato cantabile, avant le chapitre VII, nous savions à qui nous avions affaire : le professeur de piano, l’enfant, la patronne du bistrot, etc. Soudain, au chapitre VII ‑le chapitre du dîner- Anne Desbarèdes n’est entourée que par des « on », « on » prend la place de ceux qui dînent avec elle, de toutes les gens de la maison : « à la cuisine on dit»- « on répète»- « on redemande si elle n’est pas malade»- jusqu’au « On ne lui répondra pas » qui clôt le chapitre. Tout se passe comme si Marguerite Duras s’efforçait de s’éloigner de plus en plus de ses « créatures » pour, au contraire, les approcher davantage.

Cette distance nous permet de saisir ce qui autrement serait indicible. On passe au général. Il ne s’agit plus de ces convives-là, mais de beaucoup d’autres ; il ne s’agit pas seulement du désir entre Anne Desbarèdes et Chauvin, mais de tout le désir. Soudain, au début de ce chapitre, Anne et Chauvin perdent eux aussi leurs noms. « Le vent, ce soir, est du sud. Un homme rôde, boulevard de la Mer. Une femme le sait. » Mme Desbarèdes et Chauvin sont devenus« une femme »,« un homme », et cette brusque dépossession de ce que nous croyions jusque là être leur identité nous fait frissonner : car soudain, quelque chose est frôlé du doigt : le désir, tous les désirs. Car le désir entre Anne Desbarèdes et Chauvin est lui aussi dépossédé, il ne résiste pas à la perte d’identité : est-ce bien leur désir qui nous est raconté, ou le désir entre la femme assassinée et son assassin ‑au tout début du roman — qui emprunte momentanément le corps de Chauvin et d’Anne Desbarèdes pour continuer, fantômatique, à exister… ?

C’est de plusieurs amours qu’on nous parle, et aussi de l’amour de la mère pour l’enfant : on nous parle de l’amour dans sa totalité.

Cette possibilité à peine ébauchée-là, entrevue, fugace, va devenir principe générateur. Peu à peu, le « sujet » se débarrassera de toute anecdote ; il est de plus en plus perçu comme un magma, une« masse noire » survolée par des voix éloignées. Cette masse noire, les voix tenteront de s’en approcher, ou, passives, d’en refléter l’image, elles en seront les invisibles représentants.

Ce changement de focale chez Marguerite Duras s’est opéré dans son œuvre théâtrale entre Les viaducs de la Seine-et-Oise et L’amante anglaise.

Un hiatus a eu lieu. Un glissement s’est fait. Pour les deux textes, c’est le même « sujet », un fait divers : le crime commis par Claire Lannes ; et, pourtant, il s’est passé quelque chose qui les rend radicalement différents.

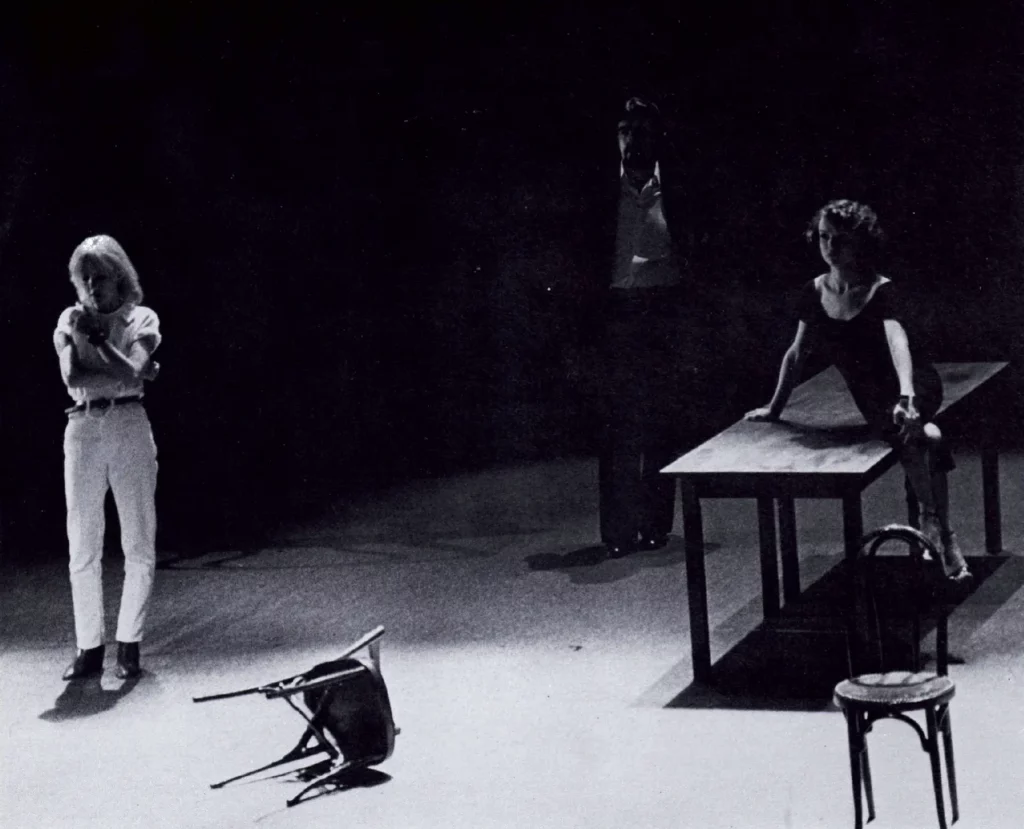

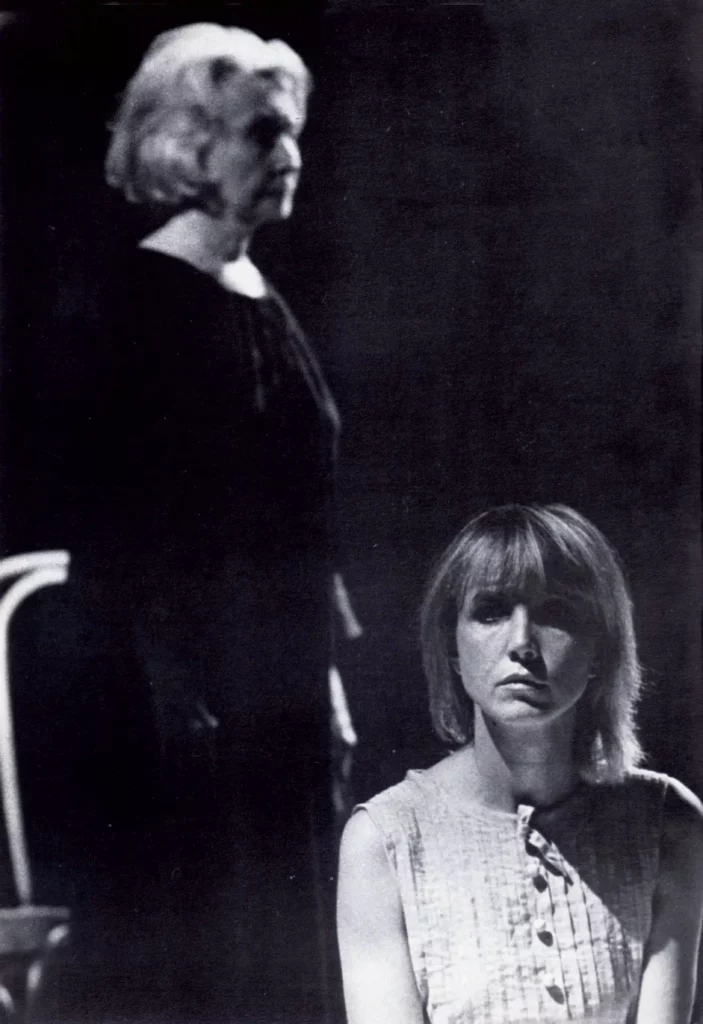

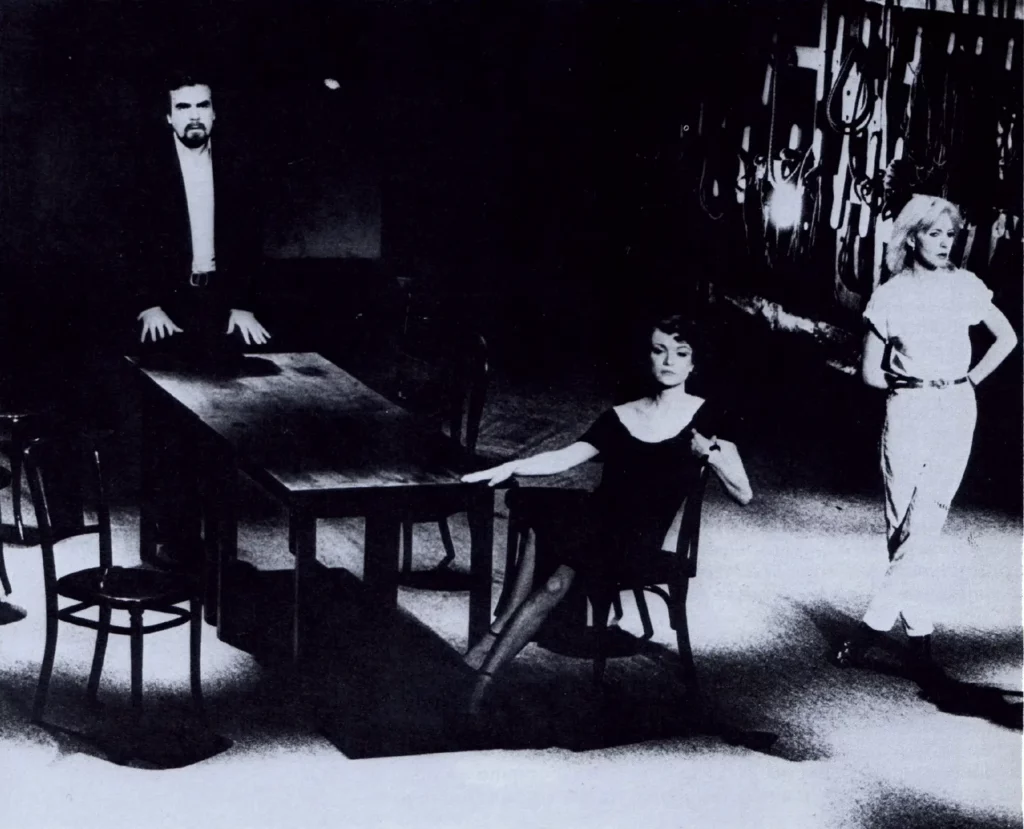

Dans Les viaducs… on restait tellement près de Claire Lannes qu’on en savait moins sur elle : notre savoir était encombré par des accessoires : décor, costumes, comédiens qui« figuraient » des personnages. Dans L’amante anglaise, toute représentation a disparu : l’interrogateur ‑ainsi nommé- n’est plus un personnage : c’est quelqu’un, un « on » incarné, tout simplement la « question », le « questionnement » en marche ; de même, si nous ne voyons plus la salle du café ou l’appartement des Lannes, nous n’en sommes pas moins au plus près de Claire et de Pierre Lannes, mais aussi au plus près de ce-qui-ne-peut-pas-être-dit, et avec Claire Lannes nous avons des pensées “sur« la nourriture, la politique, l’eau, sur l’eau, les lacs froids, les fonds des lacs, les lacs du fond des lacs, sur l’eau qui boit, qui prend, qui se ferme, sur cette chose-là, l’eau, beaucoup, sur les bêtes qui se traînent sans répit, sans mains, sur ce qui va et vient…»

Ce n’est plus un fait divers qui nous est raconté, mais la folie peut-être, la fin d’un monde aussi ou le commencement d’un autre…

Pierre Lannes, ce n’est pas seulement « ce mari-là », mais toute une culture apprise, une manière de vivre, un aveuglement, un silence de mort communs à des milliers d’hommes. Et la comédienne qui est là devant nous, sans rien de théâtral, n’est plus là en tant que« Claire Lannes », encore moins en tant que son« double » ou sa« représentation », mais en tant qu’antenne, transmetteur émetteur d’un très haut mal, de la séparation, d’un grouillement qui rampe, très loin et trèsprofond, dedans, mais qui pousse peut-être vers quelque chose…

Et la suppression du « théâtre » le fait renaître dans son essence.

Au cinéma, refus de la « représentation » encore : La femme du Gange et lndia song. Dans ces deux films les comédiens n’incarnent nulle histoire : ils balisent un récit, ils sont là en tant que « repères ». Ce que nous savons d’essentiel nous est appris par des voix« étrangères » à l’écran. Rien n’est vu que des images qui ne sont censées rendre compte d’aucune réalité.

Autrement dit : « voici des couleurs, une vision, un canevas ; imaginez votre tableau. »

Car si la syntaxe durassienne est « passive » ou « indirecte », le spectateur, lui, doit s’activer : l’écrit ‑qu’il soit vu, lu ou entendu c’est la même chose — est acte, mouvement, et c’est en lisant que l’écrit se fait.

Dans lndia song, la photographie d’Anne-Marie Stretter que nous voyons sur un meuble n’est pas celle de l’actrice qui« joue » Anne-Marie Stretter, et par ailleurs cette actrice ne parle pas en son direct. Un travail est à faire à partir d’éléments épars : une image (la comédienne), une autre image (la photo), ce qu’on dit d’elle (les voix), mais aussi des mélodies, des taches de couleur, la masse sombre d’une bâtisse, le fouillis vert d’un jardin.

A partir d’lndia song — et dans les œuvres qui suivront- les voix seront au dehors, ou au dedans, mais jamais incarnées. Les corps à leur tour se dédoubleront, se multiplieront, s’éparpilleront comme des éclats de lumière voyageant dans la nuit sombre d’un désir, d’un désespoir.

Ainsi, dans L’Eden-cinéma, Suzanne était deux : une voix, un corps parfois muet, parfois doué de parole ; Joseph était une voix, mais aussi un corps, et ce que nous savions de la Mère de Joseph et de Suzanne nous le savions à travers d’autres voix, plurielles.

Lambeaux, bribes, transparences.

La superposition de ces éléments éparpillés mais répétitifs nous emmène très loin : l’image se forme dans la nuit de notre imaginaire, pas fixée et définie à jamais par une représentation, mais toujours en mouvement, aux contours impr’écis. Une alchimie minimaliste s’opère : avec des voix lointaines, des affirmations contredites, des images entr’aperçues, nous voilà en possession d’un univers inépuisable, sans limites, où nous pouvons nous investir, et plus grand sera notre investissement, plus vastes seront les domaines de notre savoir, de notre connaissance.

Penser aussi aux disques qu’on utilise aux Beaux-Arts ; la couleur n’est pas toute prête, en tube. Mais avec deux couleurs primaires ‑rouge, bleu — je suis en possession de toutes les nuances du violet.