Le théâtre brésilien en 2020 reflète autant ses racines lointaines du milieu du siècle passé qu’un mouvement d’épanouissement postérieur qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, si l’on veut parler des quarante dernières années, succédant à la fin du régime militaire (1964 – 1985), il faut élargir l’horizon et remonter aux années 1960 pour percevoir comment a pris forme, à partir de ce moment-là, et par cycles distincts plus ou moins vertueux, une « scène brésilienne ».

En effet, au cours des soixante dernières années, avec des avancées et des faux pas, des hauts et des bas, s’est clôturé un grand arc historique dans lequel non seulement un processus de modernisation de la scène a trouvé de manière tardive son aboutissement, mais aussi dans lequel s’est configurée, ultérieurement, une scène « postmoderne », suivie encore par ce qu’on appelle aujourd’hui la « scène contemporaine ». Cet hypothétique cycle de plus grande ampleur servira ici de grille de lecture à un survol de l’histoire des quarante dernières années, illustré par quelques moments significatifs choisis dans deux cycles moins longs, de deux décennies, analysés chacun selon leurs propres enjeux.

Au cours des deux décennies qui ont précédé les quarante ans passés en revue ici, celles de 1960 et de 1970, il y eut un apogée, lors de la première, suivie d’une décadence, dans la seconde, mais même cette dernière offre des références théâtrales importantes. Il s’agit d’ailleurs d’une période où le théâtre brésilien s’est fait connaître internationalement. Aux procédés modernisants qui, depuis les années 1940, mettaient progressivement la scène brésilienne à la page, est venue s’ajouter une véritable radicalisation moderniste, visant à combler la lacune la plus flagrante du modernisme brésilien qui était de n’avoir proposé, dans le domaine du théâtre des années 1920 et 1930, que des projets inachevés et des tentatives ratées. Ainsi, considérée selon la perspective des modernistes brésiliens des années 1920 – que ce soit dans la revendication ferme de Mário de Andrade (1893 – 1945) : « le droit permanent à la recherche esthétique, la mise à jour de l’intelligence artistique brésilienne, et la stabilisation d’une conscience créatrice nationale1 », ou dans la conclusion radicale d’Oswald de Andrade (1890 – 1954) : « seule l’anthropophagie nous unit2 » –, une scène proprement brésilienne n’aura vu le jour que dans les années 1960.

Toujours selon cette perspective, les deux événements les plus importants de ces deux décennies ont été, respectivement : O Rei da Vela (Le Roi de la chandelle), en 1967, qui inaugure un cycle de concrétisation tardive du modernisme théâtral au Brésil, et Macunaíma, en 1978, qui le complète et, peut-on dire, le clôt. Tous les metteurs en scène et les collectifs nés à partir des années 1980 ont pour référence ces deux piliers. Ils représentent le lien entre la génération moderniste, incapable de constituer une scène d’une puissance comparable au mouvement qu’elle a enclenché dans la littérature, la musique et la peinture, et les générations suivantes, qui déclineront ses contributions et formeront la scène contemporaine au Brésil.

La mise en scène de José Celso Martinez Corrêa (plus couramment nommé Zé Celso) d’O Rei da Vela, pièce d’Oswald de Andrade écrite en 1933, avec le Teatro Oficina, concilie des formes populaires de théâtralité comme le cirque, le théâtre de revue et le carnaval, avec la tradition théâtrale européenne adoptée par le premier cycle de modernisation au cours des années 1940 et 1950, très influencé par les jeunes metteurs en scène européens formés selon les préceptes de Jacques Copeau, et pour qui la recherche d’une « mise en scène brésilienne » n’était pas une préoccupation. Avec O Rei da Vela, Zé Celso a trouvé le chemin d’un théâtre critique, musical et transgressif, caractéristique et singulier, qui se développera au long des cinquante années suivantes, comme on le verra mieux à la fin de cet article.

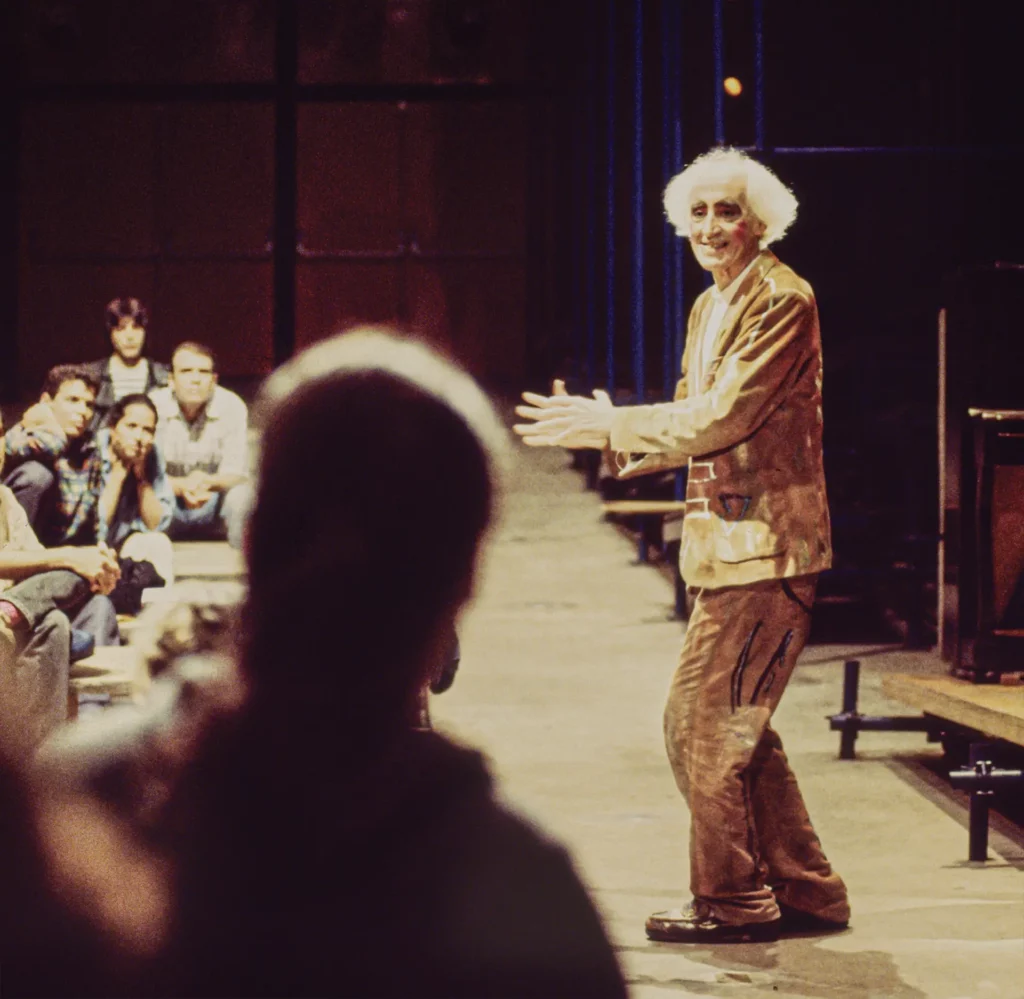

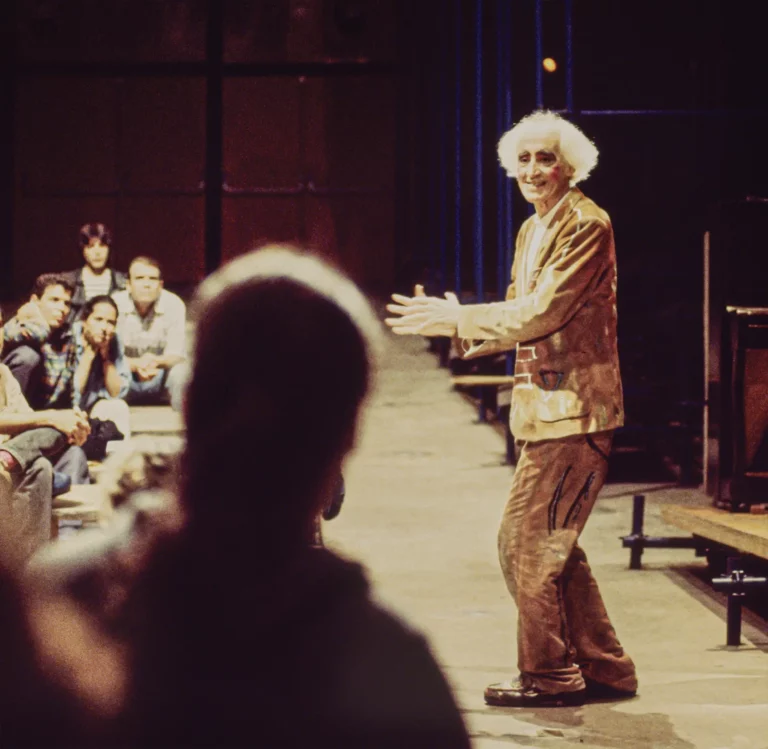

Onze ans plus tard, Antunes Filho (1929 – 2019) met en scène Macunaíma, inspiré du roman de Mário de Andrade (1893 – 1945), l’œuvre la plus iconique du modernisme littéraire brésilien. Formé à l’école des metteurs en scène européens qui avaient constitué le TBC (Théâtre Brésilien de Comédie) en 1948, Antunes Filho deviendra un professionnel respecté. Dans Macunaíma, il réunit de jeunes artistes amateurs dans une dynamique de rupture avec le marché et de création d’un langage scénique d’auteur, déjà résolument influencé par les échos d’un théâtre postmoderne nord-américain (Robert Wilson) et par ses corrélats européens. La mise en scène enchantera la critique et toute une génération de nouveaux acteurs et metteurs en scène de tout le pays, et sera régulièrement accueillie pendant huit ans à l’étranger dans de nombreux festivals qui lui donneront une résonance internationale. Une poétique scénique « Pau Brasil, d’exportation »3, qui place Antunes parmi les grands metteurs en scène de l’époque. Son succès amènera le SESC de São Paulo – une institution liée au secteur commercial et qui deviendra au fil des décennies suivantes un partenaire de plus en plus décisif pour la production théâtrale – à créer le Centro de Pesquisa Teatral (CPT ; Centre de recherche théâtrale) qu’Antunes coordonnera jusqu’à sa mort.

- Mârio de Andrade, O movimento modernista, Rio de Janeiro, Casa do Estudante, 1942. ↩︎

- Oswald de Andrade, Manifesto Antropófago, São Paulo, Revistade Antropofagia, 1928. Cet extrait constitue la première partie de l’aphorisme ouvrant le Manifeste anthropophage dans lequel l’acte littéral de dévoration de l’autre est proposé comme un modèle d’identité pour un pays comme le Brésil (il se réfère à ce propos à la première « Déglutition de l’Évêque Sardine » par les Indiens Tupi, geste exemplaire d’un rapport postcolonial originel) mais aussi universellement pour tous les individus. ↩︎

- Oswald de Andrade, Manifesto da Poesia Pau Brasil, São Paulo, Correio da manhã, 1924. Ce manifeste fait référence au bois-brésil qui était export. en Europe pour sa couleur, et qui en fait un modèle de singularité pour une poétique proprement brésilienne, caractérisée par un mouvement d’exportation. ↩︎

- Sur Maria Alice Vergueiro, voir l’article d’Ana Wegner dans ce numéro, pp. 26 – 31. ↩︎

- Sur la socio-économie et le financement du théâtre au Brésil, voir les articles de Manoel Silvestre Friques et Mariana Vaz de Camargo dans les extensions numériques de ce numéro. ↩︎

- Sur ce groupe, voir l’article d’Evelise Mendes dans l’extension numérique de ce numéro. ↩︎

- Sur ce groupe, voir l’article de Marcela Moura dans l’extension numérique de ce numéro. ↩︎

- Voir à ce sujet l’article de Mariana Vaz de Camargo dans les extensions numériques de ce numéro. ↩︎

- Au sujet de ces spectacles, voir l’article de Guillaume Pinçon dans ce numéro, pp. 20 – 25. ↩︎

- Référence à la façon dont la compagnie s’intitule elle-même en mettant la lettre r de Teatro entre parenthèses : Teat®o. Elle cherche à désigner ainsi sa propre théâtralité, fortement basée sur la relation aux autres, en particulier les spectateurs. Polysémique, Te-ato peut être traduit par « je t’attache à moi », sans toutefois rendre compte de la lecture substantive du mot ato : acte. ↩︎