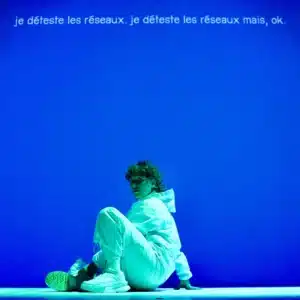

La visite commence en position assise, sur un trépied de camping : on doit être une quarantaine dans le hall d’entrée du Théâtre National, un bandeau sur les yeux et un casque sur les oreilles, avec des sons qui nous plongent dans un ailleurs indéterminé. On nous invite à retirer le bandeau, et nous voyons deux jeunes femmes (interprétées par Mbalou Arnould et Blanche Tirtiaux), des scientifiques issues de l’Institute for Applied Anthropology, qui nous invitent à explorer le monde des humain·e·s du passé, celles et ceux du 30 juin 2022 pour être précise, huit ans et des poussières avant cet événement que l’on peine à nommer mais qui a fait basculer l’humanité dans une autre ère et un autre ordre. Nous sommes donc des êtres du futur, curieux·ses et ignorant·e·s, parti·e·s pour une excursion dans cet univers du troisième type qu’est le quartier qui va du National à la rue Neuve. À peine passé la porte, nous goûtons pour la première fois à l’air pur et à la respiration, des morceaux de minerais montagneux sous nos pieds, et découvrons cet environnement sylvestre que constitue le long bac à fleurs coincé entre les voitures et le trottoir du boulevard Émile-Jacqmain. Surtout, nous observons les autochtones, ces gens du passé dont on nous dit qu’iels pratiquent encore le contact physique, et que l’on nous encourage à saluer en agitant haut les bras lorsque nous les croisons. Les badauds sont hilares, nous aussi, mais jamais autant que lorsque les deux chercheuses, flanquées de leurs uniformes couleur terre, se plantent au milieu d’une rue, parapluie de face comme Don Quichotte avec sa lance, et arrêtent la circulation le temps (et il est assez long) que la quarantaine de spectateurices peu pressé·e·s aient traversé.

La visite se poursuit : on découvre un artefact religieux important, signe sûr que cette société du passé était matriarcale et probablement matrilinéaire, sous la forme d’une image de divinité féminine. Les scientifiques nous expliquent que ce type de représentation (la photo d’une jeune femme en sous-vêtements) est extrêmement fréquente et témoigne non seulement de l’égard des ancien·ne·s pour le féminin, mais aussi de l’intensité de leur rapport à la spiritualité. Une des scientifiques grimpe d’ailleurs sur un rebord pour dérober l’affiche – pas tout à fait éthique, nous dit-elle, mais tellement important pour le progrès de la recherche. On continue : on apprend que la science du futur ne s’est pas prononcée sur la nature (animale peut-être ?) des automobiles, que la consommation de bi-yère produit un pétillement intérieur qui n’est pas sans rappeler celui que l’on peut observer dans le verre, et que cette boisson fait d’ailleurs partie d’un rituel élaboré, au cours duquel les humain·e·s du passé commencent par évoquer ensemble le cosmos (« tu as vu, il a plu ce matin »), pour ensuite rendre grâce aux ancêtres (« et comment va ton oncle ? ») et enfin ingurgiter ensemble un verre de ce breuvage qui induit une légère transe.

Notre monde désenchanté est passé au crible de ses absurdités, car les scientifiques nous prêtent une grandeur que nous n’avons plus, si tant est que nous l’ayons jamais vraiment eue : un rapport sacré à la Terre, un respect profond des femmes et de leurs puissances, un lien de confiance inné avec les autres membres de la communauté. Elles voient dans nos poubelles des offrandes à la nature et dans nos tags des mantras sacrés (« Fuck NVA »). Le spectacle critique le patriarcat, le colonialisme et la destruction de l’environnement avec une intelligence malicieuse, qui n’est pas sans rappeler le procédé qu’emploie Cervantes dans Don Quichotte : leur naïveté, leur incapacité à lire correctement les signes placés devant elles et dont pourtant tou·te·s comprennent le sens médiocre, leur entêtement à les voir comme les preuves d’un monde magique, peuplé de créatures passionnantes, nous donne certes le sentiment que nous sommes plus intelligent·e·s qu’elles. Mais comme dans le roman, on ne peut pas s’empêcher de leur envier leur folie, leur capacité d’enchantement et la confiance qu’elles placent en nous, humain·e·s du passé, qui tardons pourtant tragiquement à contempler la grâce du monde que nous anéantissons…